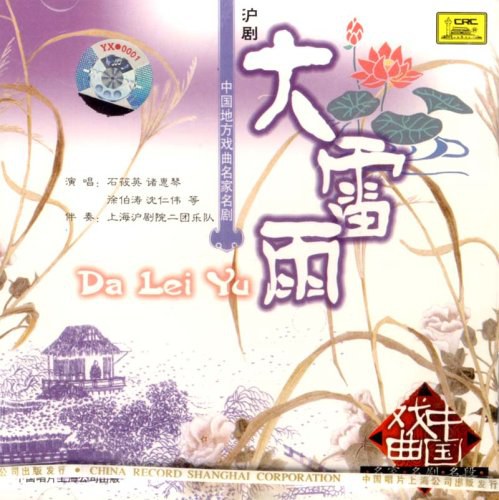

沪剧:大雷雨

Douban

Übersicht

《沪剧:大雷雨》讲述了1923年,在江南某古老的城市里,有个书香门第的家庭。掌管这个家的马太太丈夫早亡。饱经忧患,含辛茹苦地把一子(惠卿)和一女(惠敏)抚养长大,并娶进了贤淑的媳妇刘若兰。

善良又懦弱的马惠卿,很爱妻子,也很孝顺母亲。可是他的母亲并不了解儿子的心情,她怀疑儿子娶了媳妇会忘记哺育之恩,又怕媳妇受了丈夫宠爱对自己不利,尤其看到女儿受了新派的影响滋长着反抗情绪,因此,她脾气越来越怪癖,处处自寻烦恼。

马老太太以封建宗法制度统治着这个家,当刘若兰的表弟梁世英前来探望时,她认为这是败坏门风,加上听了内侄应金耕的谗言,便毫不犹豫地把媳妇逐走。

刘若兰回到娘家,一面接受父亲的家教,一面幻想着丈夫赶快来接她回去。虽然传来不幸的消息——说丈夫遵照母命即将另婚,但她还信任着丈夫。从小与他两小无猜的世英要她一起远走高飞,她断然拒绝。直到姑娘惠敏前来报告真情,她才感到绝望。再加上马母给予她过分的难堪和不能忍受的侮辱,她觉得这世界太没意思了,于是冲出了这个家。

在那大雷雨的夜晚,刘若兰和马惠卿结束了他们人生旅途中的片断记录,万恶的封建制度坑害了一对无辜的青年。这场悲剧有力地抨击了旧社会封建礼教的罪恶。

沪剧属江、浙、长江三角洲吴语地区滩簧系统。兴起于上海。因上海简称沪,故名沪剧。主要流布于上海、苏南及浙江杭、嘉、湖地区。沪剧源出太湖流域的吴淞江及黄浦江一带农村中的“小山歌”。在长期流传中受到弹词及其他民间说唱的影响演变为说唱形式的滩簧调,到清道光年间,已有上手(男角)、下手(女角,由男子装扮)操胡琴,击响板,自奏自唱的“对子戏”,后又发展成由三个以上演员装扮人物,另设专人操乐器伴奏的“同场戏”。为区别于其他地区的滩簧,称作本地滩簧,简名“本滩”。辛亥革命前后,本滩进入游艺场,1914年,邵文滨、施兰亭、丁少兰等发起组织“振新集”,从事本滩改良,易名为“申曲”。1953年成立了第一个国家沪剧演出团体上海人民沪剧团(上海沪剧院前身)。

(一)就怕风吹浪打两分开

(二)千依百顺也难做人

(三)满腹怨愁向谁诉

(四)芳魂双双何处归