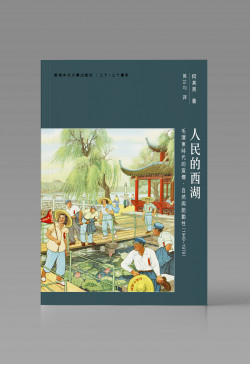

毛澤東時代的宣傳、自然與能動性(1949–1976)

何其亮 译者: 萬芷均

简介

以风景和古迹闻名的杭州西湖,千百年来历经多番变迁,共和国初期的大规模改造工程更是前所未有。西湖疏浚、植树造林、建造花港观鱼公园、养猪及平坟运动—这一系列「宣传-运动」项目旨在打造一个「人民的西湖」。这项轰轰烈烈的社会主义事业,映照著人类规划与自然界应对之间的互动与纠缠。

谁在决定西湖的过去与未来?作者强调,人类之外,湖水、淤泥、微生物、公园、树木、害虫、猪、坟墓等亦扮演重要角色。本书以「非人类研究」的思路,剖析各种非人类特有的「能动性」如何参与、影响或阻挠了西湖的改造,揭示人类与自然共同作用之下历史的复杂性。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

本书是一本具有独特视角的中国社会主义城市的研究。从毛泽东时代西湖的一系列变迁,来观察政治决策与环境的关系、景观的重塑、新政权征服自然的雄心壮志,以及所取得的成果和付出的代价。对于关注人民共和国初期历史的学者和学生,这是一本重要的必读书。

——王笛(澳门大学历史系教授)

作者以政治生态学的观点,描述毛泽东时代的环境政策、地理规划和环境工程,探讨在生物圈、自然景观和人性本质等题目上,人类对「自然」的观念和实践如何复杂多变,描绘了政治生态学的方案及其败笔。本书为审视社会主义中国的城市化和现代化进程,提供了令人耳目一新的视角。

——王斑(史丹福大学东亚语言与文化系、比较文学系教授)

读罢《人民的西湖》,不由得想起宋人杨万里那首〈晓出净慈寺送林子方〉。如果说今日海内外方兴未艾的中国环境史研究犹如六月西湖之「接天莲叶无穷碧」,本书则给人一种「映日荷花别样红」的意象。其以「非目的性的能动性」为线索编织而成的、由人类与非人类角色交互缠绕共同上演的新西湖史,当为新时代中国历史书写提供了非同寻常的新路径。

—夏明方(中国人民大学清史研究所教授)

在人文和社会科学领域,「自然」常被视为人类行动以下的惰性或被动对象,或人类事件发生的平台,这种情况在跨学科中国研究领域尤其突出。《人民的西湖》建立了一个简.贝内特(Jane Bennett)称为非人类「分配能动性」的框架,以此探讨毛泽东时代的杭州西湖如何透过一系列「宣传-运动」项目,在反覆无常与矛盾之中被改造。

—蒂姆.奥克斯( Tim Oakes,科罗拉多大学波德分校地理系教授)