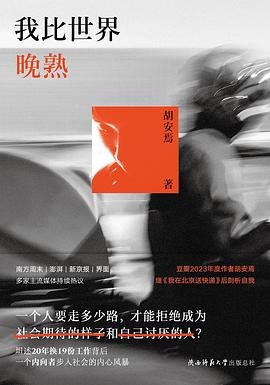

我比世界晚熟

豆瓣

胡安焉

简介

我的这部非虚构自述,记录了我自1999年中专毕业至今二十几年的工作和社会经历。

和2023年3月出版的《我在北京送快递》不同,那部自传主要是分享我的职业经历,围绕“发生了什么”展开,而这次我则尝试从自己不同时期的心理、性格和观念等精神内容的形成和演变的角度切入去记叙和剖析,去追问“为什么”,或者说,这是一部关于“我何以成为今天的自己”的自传。这两部作品的写作时间首尾相接,其实是我在同一写作方向和过程中,关注点由外至内、从现象到成因的一种转移和深入。

今天终于有读者关注我的写作,是因为那些会读我文章的人,恰恰对我写的内容很陌生,我描写了一些他们从没接触过的社会层面和风貌。而那些熟悉我所写内容的人,比如我的那些夜班的同事,当他们筋疲力尽地下了班后,才不会翻开一本不提供娱乐价值的书,他们只想痛痛快快地打一局游戏或刷刷抖音和快手。

可是我还想在写作上再进一步,我知道重要的从来就不是表象。当然,我没有能力分析这个社会的本质,这也不是我想做的事情。但我相信一个道理:只要我在某个方面足够深入,万事万物的共性都会从中呈现,因此重要的是深入。而这次我决定深入的对象是自己—毕竟我不是一个孤立的个体,我必然部分地是某个时代和社会、某些文化和观念的产物。当我追究我怎么变成了今天的我,以及为什么会有那些经历时,追究的过程必然会发掘出远比我锚定的目标更丰富的内容。

——胡安焉

contents

1.所有同学都比我成熟

我不明白,他们怎么从一个学生摇身一变成了成人

2.我不喜欢竞争

我宁愿和那些好胜的、有利益纠纷的人都保持距离——这差不多也就意味着和所有人保持距离了。

3.职业无分贵贱

我也相信“职业无分贵贱”,尤其是在二十年后的今天,我更要带着尊严和骄傲,而不是卑微和怯惧地,重拾父母教给我的很多质朴的道理。

4.兼职送餐的日子

我对得失的在乎不如我想讨好人的冲动那么强烈。

5.不想社交

我故意去吃亏,以证明自己的无私和表里如一,可我实际上不喜欢吃亏。

6.不断地逃离

人在年轻的时候会做很多莫名其妙的事情,现在我想试试戳破这层莫名其妙,看看里面究竟有些什么道理。

7.启蒙之光

我认为只有反抗才能赢得朋友对我的喜爱,我才会因此获得个性,变得和他们一样充满魅力和自信。然而我每天二十四个小时待在漫画社里,除了漫画社我就没有别的反抗对象了。

8.愤世嫉俗

早前的我是个单纯迟钝的人,在工作中完全没有主见,领导让我干什么我就干什么。但这会儿我有了一些自己的价值判断,甚至开始变得愤世嫉俗。

9.在北京“嬉皮”的半年

我专门负责炸油条,摊主让我站在油锅前,其他事不用我管,一个早上我要炸几百根。这个活我只干了几天就没干了。因为工钱实在太少,与其说我是在打工,不如说我是在化解因不打工而产生的焦虑。

10.忙碌而徒劳

我任职的公司就是他们鄙视的那种公司,我做的产品就是他们称为垃圾的那种产品,而我已经堕落到和这一切同流合污的地步。我每天埋头制造垃圾、驱逐良币、污染视听……我还可以怎么为自己辩解?

11.丑陋的商场竞争

尽管如此,为了保险起见,吃饭时我也带了把菜刀,就藏在衣服里面。那顿饭吃得十足虚伪,大家只是说些虚假的场面话

12.一个人旅行

相信这样的困难要不了人的命,顶多只能叫我吃点苦头而已。而这恰好就是我想要的。

13.生命中的光

写作不是专为有天分的人准备的。对我来说,重要的不是写出多么好的作品,而是坚持写下去。

14.对人的恐惧

我把自己写不下去的原因归咎到了我过的生活,我渴望经历一些“异质”的生活。

15.换一个环境

这里的人不了解也不关心我的过去,因此那些可能对我造成困扰的潜在评价仿佛通通被抹去了。我成了一个全新的人,就像刚来到这个世上。在一定程度上,我开始按自己喜欢并认为好的方式待人处世,即尽量简单和真诚。

16.在上海打工

这实际上是把我置于一个我最害怕的境地—假如我执行老板的命令,就无法避免和同事为敌;假如我站到同事这边,就得承受更多老板的压力甚至追责。

17.回到乡村开店

我卖的鸭货都是些常规品种,比如鸭头、鸭脖、鸭肠、鸭胗和鸭腿等。此外还有一些素菜,比如莲藕、土豆、海带、豆干等。

18. “创业文化”

这就像我们是一条鱼,却不好好地游泳,成天在琢磨自己为啥飞不起来。

19.重建自我认同

我觉得人生就像一种疾病,天然地存在种种病症或缺陷,因此并不完满。至少我没见过完满的人。这种不完满永远无法完全弥补。而我的所有努力,都建立在这一认识上。

后记 ①

它是我对自己精神成长的一次回顾和梳理,其中的一些价值表达,只是我对自己“自我”的一种确立,而不是要向人提倡那些价值。我希望它们能触动读者对人生的可能性的开放性思考,而不是给出“对”与“错”的答案—因为人生并无一个标准的答案。

后记 ②

假如不是借助写作,我大概很难有机会对自己做出那么全面和深入的检视—当写作对我具有了这种意义,它就已经不再是一种被动的逃避,而是主动的“成为”—成为那个更完善的自己。