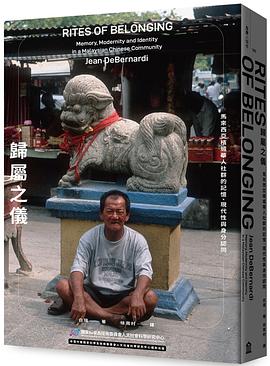

歸屬之儀

豆瓣

馬來西亞檳城華人社群的記憶、現代性與身分認同

Rites of Belonging: Memory, Modernity and Identity in a Malaysian Chinese Community

白瑨 译者: 徐雨村

简介

1957年,馬來亞聯合邦宣布獨立,先前在大英帝國體制下所組建的多族群且多元社會,轉變成為現代民族主義國家。一如許多後殖民國家的處境,族群認同成為這個新國家賴以建構政治體系的主要原則;也如同許多大英帝國的殖民地,殖民時期的馬來西亞的族群意識是「其中各個群體相遇且相處」的結果,「他們會藉由文化手段,刻意標示彼此在權力、經濟地位、政治企圖心與歷史想像方面的差異與不平等」。

華人的廟宇和節慶是其中不可忽視的面向,其不僅是華人移民建立其社會存在感、組構社會生活,並展現經濟實力的一種手段;華人也透過文化實踐傳遞社會記憶、創造屬於族群的「記憶劇場」。

1979年,人類學家白瑨到檳城進行華人傳統信仰的民族誌研究。田野中,她學習華語,也學著講混合馬來語的福建話,她試圖從乩童、道士、寺廟管委會,甚至政治人物等檳城華人身上,建構出一套他們關於自身信仰以及認同的敘事。但這個田野方式在她1987年來到台灣後發生了變化。她在台灣意識到,台灣在歷經日本統治、國民黨占領台灣、蔣介石丟失中國大陸前後所發生的幾場創傷性事件,塑造了台灣閩南人所抱持的政治態度。檳城歷經超過一百五十年的英國殖民政府以及創建於1957年的國族國家馬來西亞的統治,同樣塑造了檳城華人的社會記憶、儀式習俗和社會政治策略。她決定納入英國殖民時期的歷史文獻研究,試圖從人類學角度,探討檳城華人從1786年到1990年代所面臨的族群歸屬感議題。

白瑨試圖以人類學的視角、人類學知識,重寫——也重新解釋——一部檳城華人史。

本書依據歷史脈絡分為兩部。第一部「殖民地檳城的宗教與社會」,從歷史人類學角度探討檳城華人社會的在地化,以及華人對英殖民政府「治理」的回應;第二部「當代檳城的宗教與族群復振政治」聚焦於另一個轉折──1963年脫離英國殖民的新加坡、北婆羅洲、砂拉越各邦,與馬來亞聯合邦共同組建馬來西亞。之後經歷1969年513事件、1970年「新經濟政策」,在土著/非土著的區分下,華人被劃入次等國民。面臨此一重大身分危機,華人社會以民俗活動作為對政治緊張的積極回應,從傳統文化節慶中找出提升華人共同意識的載體,並試圖讓國家政策重回地域國族主義(territorial nationalism)的方向。

檳城華人面臨英殖民政府、後殖民的國族國家馬來西亞的政治勢力支配,試圖透過社群共同儀式塑造社會記憶,進一步建構其主體性,並與現代性的價值互相調和,追求獨立且合乎時代的身分認同。

這是檳城華人追尋認同的故事;也是一部以檳城華人為例,進一步思考華人離散、族群歸屬、歷史記憶、現代性與認同的民族誌作品。

contents

推薦 生活的儀式/黃錦樹

推薦 田野、研究、翻譯,以及與經典的對話/張維安

導讀 檳城華人的歸屬之儀:宗教展演、社會記憶與身分認同的螺旋/徐雨村

中文版序(二O二三)

謝詞

作者序

福建話羅馬拼音對照表

導言

第一部分 殖民地檳城的宗教與社會

第一章 華人社會在殖民地檳城的在地化

第二章 「非常欠缺正信且最迷信的一群人」:海峽殖民地對華人的信任、寬容與控制,一七八六~一八五七

第三章 歸屬感與族群界線:歐洲人共濟會與華人祕密會社

第四章 歸屬之儀:華人祕密會社的入會儀式

第二部分 當代檳城的宗教與族群復振政治

第五章 歸屬之權:公民權與族群國族主義

第六章 時間、空間和社會記憶

第七章 宗教復振運動的政治運作:慶讚中元

第八章 展現神奇力量:九皇爺誕

結論

附錄:檳城的華人節慶一覽表

華文專有名詞對照表

參考書目

注釋

譯名對照