几点个人批评

关于本书的优点不再多说,具体可看本书所附陈兼教授写的《第三版序》和杨奎松的书评(https://book.douban.com/review/13163504/)。这里主要谈一些个人觉得有所不足的地方。

沈志华的大名早有耳闻,他个经历传奇使人印象深刻,网上曾看过他讲的课也风趣幽默,他的著作这倒是第一回看。仅就本书来看,阅读体验不是很好,感觉有负盛名,比同样是以资料成书写的比高华还是要差很多的。从内容上来说前后重复很多,缺少简洁提炼,章节之间的关系与本书题目搭配的也不是很好,本以为本书会重点介绍朝鲜战争,没想到大部分篇幅在讲苏联政策及背景。背景当然重要,但本书后半部分也有简述,是否还有必要如此连篇累牍?我看本书最适合的名字是第三版修订说明中的外国人译的《1950年代共产主义阵营的三角关系》。从目录看似乎本书逻辑性很清晰,但这种重复感与不协调感始终存在。之所以如此,答案也第三版修订说明中。说明写到作者为推出第三版,将本书原样大改,并将一些论文插入其中。与其这样,不如直接做成一本论文集何必强求对仗工整?强烈建议读本书前先读下本书最后的第三版修订说明,降低下心理预期。

第二处不足则是注释问题。本书最后有55页的附录介绍了参考文献,在卷首导言部分又详述资料更新经历,其中还掺杂了数量巨大的脚注,阅读起来很不舒服,个人感觉,导言更适合放于附录之前。另外,脚注如只是注明出处是否可一并放于附录,毕竟附录已经50页之多,而个别脚注甚无必要,作者甚至有一条脚注写到“笔者期待着中共中央档案的开放,或许有助于解开这个历史谜团”。能够体会作者重返学术界后第一本书急于让人承认,并要保持著作的学术性的心情,但作为正式出版物这样的注释实在不应该,同样是引用大量资料《第三帝国的兴亡》对脚注和附录的使用就要克制和合理很多。

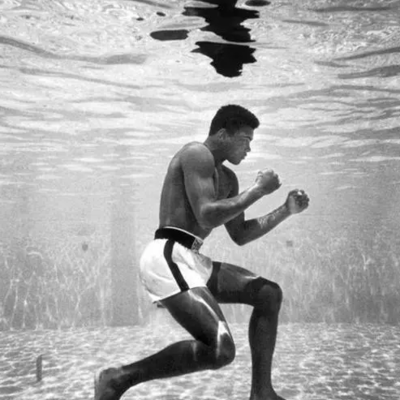

第三则是插图问题,这不一定是作者责任,很有可能是出版社。除了几幅几乎也看不清文字内容的作战地图,书中插入的基本是一些与当前页面无太大关系的图片,而且并无规律。有时整章没有图片,有时一页两张图片,排版极其难看。并且作为这么爱注明出处的本书,所有图片没有引用出处,更没有图片作者署名或版权说明,不得不说比较另人遗憾。

最后,作者在第三章越过三八线开篇就写到,“……如果避开追究战争的责任和意识形态的色彩——这本不是学术研究的应有功能……”,不禁让人大跌眼镜,毕竟在序中陈兼夸到作者“……也是他身上一种极为深刻的历史责任感的体现……”。如果是为了出版而妥协感觉勉强还能够理解,不过整本书读下来给人的感觉作者并非历史学家,更像是博弈论学家,为政治家的决策提供了全面的分析。但读历史,学历史,写历史又是为了什么?仅仅为决策?