维克多·伯金:重返本雅明

作者|维克多·伯金 翻译|Mia 沃尔特·本雅明写于1935年的文章“机械复制时代的艺术作品”(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction)已然成为经典。小说家伊塔洛·卡尔维诺将“经典”定义为人们反复阅读的那类——你从未真正停止过阅读的文本。我第一次阅读本雅明的这篇“艺术作品”是在1970年,它出现在英译本的《启迪》,这是1955年由德国苏尔坎普出版、乔纳森·卡普编辑的本雅明作品集,带有汉娜·阿伦特的导言。

汉娜·阿伦特主编,《启迪:本雅明文选》,1970年

最近,我在2008年的哈佛译本中再次回到了这篇文章,这是本雅明写于1936年的那版,也是本雅明认可的最终版本。这比乔纳森·卡普编辑的那版多出了7页长的手稿,并且冠上了“可技术复制时代的艺术作品”(The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility)的标题,这将会是我接下来要探讨的版本。最近,苏尔坎普还出版了一卷专门针对“可技术复制时代的艺术作品”的书籍,包括这篇文章的五个不同版本、1935年到1940年之间的相关手稿以及400页的评论。我非本雅明专家,也无意在本雅明研究的广阔领域中增添任何内容。我想做的是,以本雅明提议的那种接近一切历史的精神来重新谈论“艺术作品”这篇文章。1940年,在他最后的文章中,他写下了著名的段落:“历史地阐释过去并不意味着按照‘本来的样子’去认识它,而是意味着捕获一种记忆,意味着当记忆在危险的关头闪现出来时,将其把握。”

维克多·伯金著,《重返本雅明》,2020年

我不会试图说明本雅明的经典文本“本来的样子”,我要说的是,在今时今日透过现实关切的棱镜来审视这篇文章时,它所呈现的样子。以这种视角,三个相互关联的话题脱颖而出:民主化、技术与媒介。民主化在“可技术复制时代的艺术作品”中,本雅明首先认为一旦我们能够机械地复制艺术作品,那么我们与艺术作品的关系将会发生变化。他使用“灵晕”一词来指代作品的特质,当作品不再仅仅作为独一无二的物件而存在时,这种特质将会消逝或转变。不过,仿佛是为了弥补这种灵晕的消逝,个体也获得了新的能力,这让他们能够在某种意义上“拥有”作品,并以自己的方式来使用它。譬如,他写到:“大教堂远离它的住所,在某个艺术爱好者的画室里供人观赏;礼堂或露天的合唱表演在私人客厅中响起。”

安德烈·马尔罗著,《无墙的博物馆》(1952-1954)

法国小说家安德烈·马尔罗同时也是支持戴高乐主义的政府部长,他在1947年出版的书籍《无墙博物馆》中赞颂了复制带来的这一结果。在马尔罗看来,摄影的复制允许个体构建属于自己的“虚拟博物馆”,从全球和各个时代的所有艺术作品中找到理想的艺术收藏品。但是本雅明的重点不在于个体,而在于集体。蒙娜丽莎的灵晕将站在卢浮宫那幅画作前的观看者置于一种准-宗教的崇敬关系之中,这使他们与周围其他人区隔开来。然而,当实际上的图像通过复制得到传播时,它是针对集体而言的,因此有可能导致艺术的民主化。对于本雅明来说尤为重要的是,民主化不仅影响了作品的接受,而且影响了它们的生产。他写道:“作者与公众之间的区别就快要失去它最基本的特征了……读者随时准备成为一名写作者。”在苏联,隶属于无产阶级组织的写作者给工厂工人上课,为的是让他们不仅能够阅读报纸和小说,也能够写出这样的作品。在德国也有一个类似的倡议,即“工人-摄影师”(Arbeiter-Fotograf)运动,它旨在向工人传授摄影和电影制作的技能,从而让他们能够再现自己的生活。虽然本雅明在这篇文章中简要地谈论了摄影,但他认为电影才是潜在的革命力量——无论是无产阶级自己制作的那些还是由查尔斯·卓别林和贝托尔特·布莱希特等左派艺术家制作的那些。然而,本雅明的乐观情绪在迟疑之下变得有些缓和,这明显地体现在脚注当中,他评论道:“最近迪士尼电影中所揭示的那些东西已经埋伏在之前的电影当中:惬意地将兽性和暴力接受为存在的必然伴随物。”他的朋友西奥多·阿多诺同样有这种迟疑。1936年,在一封回应这篇“艺术作品”文章的信件中,阿多诺写道:“反动的个体能够借由与卓别林影片的亲密了解而转变成先锋的一员,这种简单的浪漫化观点使我大为震惊。”

西奥多·阿多诺

后来,阿多诺及其法兰克福同行们对工业大众文化的评价变得更加强硬。阿多诺和马克斯·霍克海默在写于1947年的文章“文化工业:启蒙与大众接受”中,将大众文化解读为一种借助愉悦来强迫遵从的机制。到了20世纪的最后一个季度,布莱希特和本雅明寄予厚望的革命性阶级意识几乎消失殆尽。后来的知识分子遭受了同样的境遇,意大利作家和电影导演皮埃尔·保罗·帕索里尼先是看到了穷人的状况和文化作为即将到来的革命的活力源泉,后来又目睹了战后流行文化的异质性被同化为统一的、庸俗的大众文化。在1975年的时候,他写道:我“亲眼目睹”了消费主义的力量所强加的行为重塑了意大利人民的意识,并使之变得畸形,以至于达到了不可逆转的恶化程度;这在法西斯主义时期从未发生,在那时,行为与意识是孑然分离的。

意大利诗人、导演帕索里尼

德国的“工人-摄影师”和苏联的“无产阶级文化协会”(Proletkult)等运动试图将视觉和文字的再现方式交到工人手中,从而将“艺术家”这一资产阶级范畴从历史中抹去。然而历史的讽刺在于,最终实现这一目标的并非革命组织,而是资本主义的创新。现在,数字图像技术允许对历史上的电影进行实践,但是业余的和专业的艺术家几乎平等享有同样的生产和销售方式。然而,这并未达成这些运动所期望的社会政治变革。在本雅明写作的年代,世界被分割成两大对立的意识形态——资本主义和共产主义,但调和二者的方式已经涌现。美国宣传业先驱爱德华·伯内斯在出版于1928年的《宣传》一书中写道:“有意去巧妙地操纵群众的组织化习惯和意见,这是民主社会的一个重要因素。”沿着该思路,他继续写着:单个工厂即便有能力向整个大陆供应特定的产品,也不能等到公众有需要时才生产;它必须通过广告和宣传来与广大公众保持联系,以此保证不断的需求,单凭这一点就能使成本高昂的工厂开始盈利

爱德华·伯内斯著,《宣传》,1928年

当下无休止的工业生产信条给环境带来的毁灭性代价已无需多言。然而,正如美国思想史学家、本雅明研究者苏珊·巴克-莫尔斯所说的那样:工业生产并没有……减少。商品仍被生产、销售、渴求、消费和丢弃——这发生在全球更多的区域,数量空前。消费主义非但没有衰退,反而渗透到中国大陆这个最后的社会主义壁垒,可以说,它即将成为第一种全球性的意识形态。技术本雅明对艺术作品的机械复制抱有政治上的乐观主义,他认为普遍的工业化将会带来一个免于匮乏的平等社会。这种乐观主义并未存续到20世纪晚期。在1995年的写作中,巴克-莫尔斯观察到:在本世纪大部分时间里主导着东西方政治想象的那种工业梦境已经破灭。可以肯定的是,这一梦境在东方是生产的乌托邦,在西方则是消费的乌托邦。但是两者都有一个共同的乐观愿景,即建立一个超越匮乏的大众社会,并通过大规模的工业建设来实现改造自然世界这一集体性、社会性目标。

苏珊·巴克-莫尔斯

然而,早在工业现代化之前,人们就质疑过利用技术改造自然的方案。公元前300年左右,中国哲学家庄子设想了孔门弟子与道家园丁之间的一次冲突。孔子弟子看到园丁用一种原始而低效的方式浇灌植物,于是告诉他有一种机器可以在一天之内浇灌100块地,无需如此费力。园丁答道,谁使用这样的机器,谁就会拥有像机器一样的思想,谁用这样的思想看待世界,谁就会失去与世界的统一性。在《弗洛伊德机器人》(The Freudian Robot,2010)一书中,刘禾谈到这个古老的寓言出现在量子物理学家维尔纳·海森堡、哲学家马丁·海德格尔以及媒介理论家马歇尔·麦克卢汉的著作当中。海森堡在1953年的演讲“当代物理学的自然图景”上援引了这个故事,用来证明关于人类使用技术的存在问题和伦理问题有史以来就一直存在,并非什么新的问题。麦克卢汉在1964年出版的《理解媒介》一书中复述了这个中国寓言,同时向海森堡致敬,因为他“指出了技术改变的不仅是生活习惯,还有思想和价值的模式”。

刘禾著,《弗洛伊德的机器人》,2010年

海德格尔的文章“技术的追问”是对海森堡演讲的回应。海德格尔认为,技艺(tékhnē)的概念源自古希腊,它与知识(epistēmē)、艺术(poiēsis)密切相关,技术起初被认为是对自然的理解,而非对自然的统治。然而,现代技术已将自然视为海德格尔所说有待被开发的“持存”,而人类则被纳入同一系统,同样成为储备的“人力资源”。这就是他所说的“集置”——一种为了控制和工具化而进行分类、量化和图表化的世界观。海德格尔写道:“集置指的是主宰现代技术本质的解蔽方式,而这种方式本身并不是技术性的。”因此,海德格尔反对的并非技术本身,而是对于人类是什么的技术统治式理解。与此类似,法国哲学家吉尔伯特·西蒙东也认为西方现代性的技术统治思维模式思想起源于亚里士多德的形式质料说,根据这一学说,所有现存事物都是形式施加于惰性物质之上的结果。亚里士多德以砖头为例,认为它是木模的形式施加于粘土之上的结果。西蒙东反驳认为,这种纯粹抽象的描绘忽略了砖头实际生产过程中的一切基本要素。模具无法施加它的形式于所有物质,粘土也无法将自己献给所有形式;它们在某种意义上是相互适应的。当湿润的粘土被扔进模具时,木头抵抗着这种影响,就好像在“向后推”——这里存在一种互惠的行为,而非主动/被动的关系。西蒙东发现,在亚里士多德的砖头生产过程,从分子水平到奴隶劳动制度,都存在着这种相互依存和交换的关系。海德格尔接受了形式质料模型,但拒绝将其应用于技术性生产之外的领域;西蒙东则拒绝了该模型本身。在《论技术对象的存在模式》一书中,他认为技术并非添加到现存人类身上的东西,这一观点在法国古生物学家安德烈·勒鲁瓦-古昂的研究中得到了经验上的支持。相反,“人类”是经由技术而产生的。勒鲁瓦-古昂写道:“工具和骨架是同时进化的。”技术非但没有将人类与自然界的其他部分隔离开来,反而在两者之间起到了调节作用;文化产生了技术,与此同时技术也是文化生活方式的一部分。

西蒙东著,《论技术对象的存在模式》,1958年

海德格尔主张维持一种与技术平行的美学-神圣空间的必要性,而西蒙东则认为,技术对象本身就在文化中占有一席之地——与审美对象或神圣对象平起平坐。他指控西方哲学在很大程度上忽视了技术,随之而来的后果是,人们无法理解技术对象的存在模式,也无法理解我们在这个日渐被技术对象所占据和塑造的世界中的存在境况。如今我们可以证实,本雅明在一个多世纪前的观察具有非常可怖的预见性。他在1921年发表的论文“作为宗教的资本主义”(Capitalism as Religion)中写道:“资本主义是史无前例的,它是一种宗教,它带来的不是存在的变革,而是存在的彻底毁灭”。作为“持存”的自然被贪婪地、无节制地工具主义化,这导向了部分人类的杀戮以及许多非人物种的灭绝;它毁坏了陆地,荼毒了海洋。1973年,BBC推出了一部广受欢迎的电视剧,以父权制的非自我意识(unselfconsciousness)视角来描绘了人类文明的历史,该电视剧名为《人类的攀升》(The Ascent of Man)。现在,这个不可避免的“人类攀升”的世界——被认为取之不尽、用之不竭的持存世界——显然已经成为过去,尽管仍有许多人否认这一点。在最近一次电视采访中,法国社会学家和科学哲学家布鲁诺·拉图尔如此发言:我们声称自己居住在地球上。但其实我们并不居住在地球上,我们居住在一层轻薄的地表上,厚度约为1万米,我们与其他生物共同居住在这里——40亿年来,有机体间的交互作用创造了我们认为适宜居住的条件。工业化的人类对这一区域的宜居性产生了巨大的影响。我们被封锁在了这一关键带(critical zone)当中。

BBC电视剧《人类的攀升》,1973年

根据拉图尔的说法,英国生物学家、工程师詹姆斯·拉夫洛克正是在小说家威廉·戈尔丁的建议下,将这一关键带命名为“盖亚”,这是古希腊人对大地女神的称呼。然而,对古希腊人来说,盖亚全然不同于后来充满柔情的幻想中那位仁慈而滋养的“大地母亲”。“盖亚”指的是自然毫不留情的盲目力量——自然现在开始对现代“人”的干预作出回应,完全不顾及人类是否能够在这种回应中存活下来。拉图尔作为“行动者网络理论”的贡献者而为人所熟知。此处“行动者”一词不仅能够指代人类,也能够指代任何其他事物,无论其有生命与否;它还可以指代概念和信仰等抽象实体。拉图尔以1986年挑战者号航天飞机灾难为例。乍一看,航天飞机看起来是一个连贯的独立对象,被赋予了向太空发射的能力。但在灾难性事故发生后,它被发现是由大量异质的实体组成的,包括物理硬件、计算机软件、管理实践和政府政策等等。人们眼中看似自成一体的对象实际上是一个由不同行动者组成的处于变动之中的网络,这个网络之前是不可见的。所有行动者在某种程度上都导致了火箭助推器连接处那两个密封圈的最终失效——因此,负责调查此次灾难的总统委员会得出结论:这是“一次有着历史根源的事故”。

挑战者号的陨落

在西蒙东的作品中,已经可以看出行动者网络理论的观点。对于西蒙东来说,一个技术对象,无论是航天飞机还是旋转陀螺,都是由它在关系网络中的位置所定义,这种关系网络被西蒙东称为“缔合环境”(associated milieu)。我已经引用了他对构成亚里士多德粘土砖的行动者网络工作的描述,而在另一个例子中,西蒙东写道:“汽车的技术性并不完全在于汽车对象本身;它还包括通过中介的道路网络来与行走环境相适应。”在道路上行驶的“汽车对象”是实体的,那么穿梭在互联网上的是何种史无前例的“对象”呢?香港技术哲学家许煜试图解释的就是这种“数字对象”,它没有物质实体,与西蒙东所描述的“对象”存在明显不同。在出版于2016年的书籍《论数字对象的存在》中,许煜写道:“我所说的数字对象指的是在屏幕上成形的对象……它由数据和元数据组成,并受到结构或图式的调控。”电子游戏中的喷火龙、医院电脑中的玩家病历以及维基百科中的“医院”条目,都是数字对象。与之前哲学追问的对象不同,数字对象是非物质的,但它并非唯一的非物质对象。精神对象也是非物质的。玩家屏幕上的龙是玩家精神现实的一个组成部分,当他们的化身与之战斗时,龙与玩家的意识是同步的。科学哲学家安妮-弗朗索瓦·施密德说,“我们需要一个对象的概念……它考虑的是对象的意向或投射。”

许煜著,《论数码物的存在》,2016年

如果我们要考虑汽车对象的全部意向或投射,那么除了其他方面,我们还必须考虑驾驶欲望中的幻想维度——正如“公路电影”类型中所表现的那样。从行动者网络理论的视角来看(尽管这无疑超过了总统的职权范围),挑战者号航天飞机的调查原则上也可以解释孵化太空飞行项目的幻想。物质并非唯一的现实。德国总理安格拉·默克尔和其他欧洲政治家一样,都认为依赖俄罗斯的能源是确保与这位邻居和平相处的最佳途径。然而在这种以市场为导向的计算过程中,却没有为“大俄罗斯”幻想的能动性留出一席之地。媒介德国媒介学者托比亚斯·威尔克(Tobias Wilke)观察到,尽管本雅明关于技术的作品被普遍认为开创了现代媒介研究的先河,但是本雅明自己却几乎从未谈及媒介。他发现,medium一词在艺术作品这篇文章中只出现了两次,而复数形式的media则根本没有出现过。不过,这个词汇的出现清楚表明了,本雅明是在与今日惯常用法完全不同的意义上来使用这个词汇的。他写道:在漫长的历史阶段中,人类集体的整个存在模式不断发生变化,人类的感知模式也是如此。人类感知的组织方式及其赖以发生的媒介,不仅受到自然的约束,也受到历史的约束。

托比亚斯·威尔克

威尔克评论道:“本雅明文章所展开的如此出色的‘媒介史’分析关注的并不仅仅是,甚至可能也不主要是技术性问题,而这正是后来以装置为中心的媒介史模式倾向于关注的内容。”本雅明将“媒介”的观念等同于“人类感知的组织方式”。在“艺术作品”中,他声称电影和摄影技术揭示了以前不可见的东西:特写使空间得以扩张;慢动作使运动得以延展……显然,除了眼睛以外,这是与相机交谈的又一天性。“他者”,尤其是人类意识中的空间,现在让位于无意识的空间……通过相机,我们首次发现了光学的无意识,正如我们通过精神分析发现了本能的无意识。法国图像哲学家玛丽-若泽·孟赞(Marie-Jose Mondzain)观察到:“所有观看文化的可见性的核心都是不可见文化。”沿着孟赞的思路再回顾本雅明的文章,我们可能会问,不可见的数字技术现在能够揭示什么——但孟赞补充的重要提醒是:“揭示”不可见的东西并不必然使某个东西变得可见。更本质的是,它意味着追寻日常生活中我们看不见的决定——就好像精神分析的无意识——它作用于我们,却不被我们的意识所察觉。我们可以将这些决定看作牛顿物理学和量子物理学、细菌学和病毒学揭示的不可见性对应在文化领域的表现。

法国哲学家孟赞

1985年,法国哲学家让-弗朗索瓦·利奥塔在巴黎蓬皮杜艺术中心策划了一个展览,试图阐明他所谓的“电信技术”对“后现代状况”的贡献。他将展览命名为“非物质”(Les Immatériaux),并写道:“工业革命唯物主义的囚徒——非物质的物质,遭受着不可见性的折磨。”如今,在数字革命之后,我们很大程度上仍是“工业革命唯物主义的囚徒”。这在学术批判理论中表现得很明显。20世纪下半叶发生了广为人知的“视觉文化研究”的扩展:从艺术史到电影研究,然后是摄影研究,以及新近的数字媒介。然而,数字技术的一个影响是挑战了广泛使用的“数字媒介”称谓中所隐含的“媒介”的首要地位。1986年,在首部数码相机即将进入消费者市场之际,德国媒介理论家弗里德里希·基特勒写道:一旦光纤网络将以前那些不同的数据流转换为标准的数字化号码序列,那么任何媒介都可以转换为任何其他媒介……这种数字基底将会抹除特定的媒介概念

弗里德里希·基特勒

由于没有基特勒这样的先见之明,“指示性”(indexicality)争论的参与者迎接着数码相机的到来,他们误判了即将到来的革命信号。摄影领域真正的革命并不随着带有数字传感器的相机而来,而是随着这些相机与互联网的宽带连接而来,在互联网上,这些相机产生的信息融合在“大数据”这一普遍领域之中。1930年代,本雅明认为随着电影的到来,人们需要发明一些概念,才能够理解电影即将带来的新的图像系统。今天,在数字图像技术产品方面,人们可能感受到了类似的需求。但是,本雅明时代的“电影”是一个制度和审美意义上的对象,它是局限的且相对同质化,而现在我们暂时称作“数字图像实践”的东西却呈现为一个技术和现象学意义上的领域,它是异质的、无限的。如果要在这一领域确定研究对象,就必须从根本上修改对象的构成要素。这种对象最普遍可见的表现形式就是银幕。电影理论家维维安·索布切克敦促我们,“不要把银幕看作是具有不同形式、功能和内容的独立设备,而要试图描述‘screeness’(银幕性),这构成了它们的基础并将其联系在一起。”我建议,除了这些设备的物质性以外,我们还要考虑“银幕性”的各个方面。正如电影理论家多米尼克·夏多(Dominique Chateau)和何塞·穆尔(Jose Moure)所写:“银幕可以是物质的、精神的,或者更普遍来看,也可以是物质与精神之间的纽带。”

法国哲学家多米尼克·夏图

今天,当我们面对再现的银幕现实时,我们并没有直接面对媒介研究那各自独立的对象,而是面对在科学认识论和科学哲学最新进展中所构想的对象类型。以一种原始的机会主义的方式来挪用这些进展所包含的技术复杂性时,我们可以摘取出两个基本的程序性原则:扁平本体论(flat ontology)——即对现象学上给定事物的一种非等级化态度,以及由这些事物所构成的“复杂对象”的定义,它包括观察者的意图在内——施密德称之为“当代对象”(contemporary object)。施密德建议我们“将这种对象视为一种未知的‘X’,其属性以一种前所未有的方式分布于不同的学科知识形式之间。这是一种具有多重维度的对象,每重维度都是一门学科。”这不能被理解为对“跨学科”的呼吁。在2011年的一篇合著文章中,施密德及其合作者写道:“这不再是将一个给定对象从一门学科‘传送’到另一门学科的问题……而是构建一个其本身就是学科维度的对象的问题,我们称之为‘整合对象’。”一个“整合对象”是一个“不再遵从现象学主体和客体二分的对象”的对象

法国哲学家安妮-弗朗索瓦·施密德

这种对象的概念化与本雅明将“媒介”同化为人类感知的组织方式是一致的,与西蒙东的“缔合环境”以及拉图尓的行动者网络理论也是一致的——它们都为威尔克所描述的“以装置为中心的媒介史模式”提供了一种激进的替代方案。重返1930年代中期,本雅明提出了艺术与当时主流的再现技术——摄影和电影——之间的关系问题。今天,若要重返这篇艺术作品文章的写作精神,就要针对我们时代的霸权式再现技术——数字提出同样的问题。本雅明发现,摄影和电影媒介消解了艺术的灵晕特质。而数字技术也已经消解了“媒介”本身的特定范畴。数字技术的霸权不同于摄影和电影,它不受物质实体的约束,因此是无穷无尽的。海德格尔在1964年的一次演讲中预言认为“控制论”甚至会消解哲学的范畴,因为它已经渗透到人类生活的所有方面。他说:“控制论将语言转换为信息的交换,而艺术则变成了调节信息与被信息调节的工具。”控制论中的“信息”没有意义;它有逻辑语法,但没有语义。如果按照拉康的术语,那么我可以说它缺乏想象界的维度。尽管海德格尔是悲观的,但他仍在呼吁艺术,尤其是视觉艺术,因为它们仍有可能再现伦理的、非工具性的在世存在。在出版于2021年的《艺术与宇宙技术》一书中,许煜回到了海德格尔关于艺术与技术的关系问题。与西蒙东的观点一致,许煜并没有追随海德格尔将艺术与技术相对立的步伐。相反,他认为艺术有可能介入技术,以对抗技术沦为资本主义的榨取手段。不过,正如某位书评人所说:“《艺术与宇宙技术》……对这种艺术过程的描绘却着墨甚少

许煜著,《艺术与宇宙技术》,2021年

海德格尔的朋友、传记作者海因里希·佩茨特(Heinrich Petzet)描述了海德格尔在生命的最后时光数次前往普罗旺斯,参观塞尚所描绘的那个国家,尤其是那座圣维多利亚山,这是贯穿塞尚约80幅作品的主题。佩茨特写道:“海德格尔在晚年时常说,塞尚的路就是他自己的路——这个声明的全部含义尚不可知。”尽管许煜详细分析了海德格尔对塞尚、保罗·克利等现代主义画家的关注,而且还提到了中国的传统山水画,但他几乎没有指出,以他所设想的方式来参与技术的艺术在当前可能表现为何种形式。虽然缺乏具体的案例,但我们可以从历史先例中寻找答案。正如我在2002年的一篇文章中所写的那样:1960年代末,美国的“艺术与技术实验”(EAT)和伦敦ICA的“控制论的意外发现”展览等活动预示着当前基于计算机的艺术与技术之间的融合……艺术史学家、评论家杰克·博纳姆高度参与了1960年代末的艺术和技术的主要项目,他在发表于1980年的一篇文章中回望了自己在EAT的经历:“虽然EAT及其他艺术团体向资助它们的公司吹嘘‘新发现’的好处,但是大多数公司都保持怀疑态度,并且明智地察觉到几乎所有艺术家的研究能力都近乎于零。”正如约翰·贝克和瑞安·毕晓普在出版于2020年的《技术统治的想象力:艺术、技术与军工前卫》(Technocrats of the Imagination: Art, Technology, and the Military-industrial Avant-garde)中所展现的全景式细节那样,EAT这样的主动行为与本世纪中叶更广泛的企业自由主义文化氛围相去甚远。然而,我并不认为这种合作主义的替代方案是技术恐惧或将技术“人性化”那道貌岸然的野心——仿佛技术本来并非完整的人。对于技术哲学家贝尔纳·斯蒂格勒来说,每种技术都是一剂“药”(pharmakon),它在带来好处的同时,也伴随着相应的毒性。

贝克与毕晓普著,《技术统治的想象力》,2020年

斯蒂格勒是最早指出信息技术产业会威胁民主制度的人之一。除了现在广泛讨论的个人数据收集和操纵选举等行为,我们还可以例举信息产业在新自由主义教育市场化中的扩张,这被斯蒂格勒称为“算法治理”。每当我打开学校邮箱时,我都会面临这种情况。以前我拥有的是“同事”,现在我有“队友”。我们用来称呼彼此的词汇已经从我们的口中被夺走,并交付给微软公司,被其转换成管理用语。我们讲述语言,语言也讲述我们。语言是一台机器,而我们被卷入其中。在中国寓言故事中,道家园丁警告任何使用机器的人都会拥有机器般的思想。这就是刘禾所说的“弗洛伊德机器人”。在2011年的一次采访中,她解释道:我将弗洛伊德机器人定义为“具有人-机模拟反馈回路且无法将她/他/它自身从控制论无意识中解放出来的网络化存在。”叫它赛博格也好,机器人也好,后人类也好,总之机器人与人类之间的界限正变得越来越模糊。就像机器人被建造得越来越像人类那样,人类的思考和行为也越来越像机器人。我相信这可以告诉我们关于我们与所发明的技术的共同进化,以及人类文明的真谛。

刘禾

“可技术复制时代的艺术作品”探讨了人类文明的真谛。这是一篇政治论文,但不是政治宣传手册。它鼓励我们去思考,而不是告诉我们去思考什么。今天重返这篇文章,就是要面对这样的问题和责任:在我们当前的紧要关头,什么构成了艺术的政治?本雅明并不是简单地将预先给定的“艺术”置于与技术的关系之中。相反,他认为技术的变化可能会改变艺术的特定概念。因此,他要彻底改变之前构思艺术的思想范畴。这也是他在1934年的“作为生产者的作者”(The Author as Producer)这篇文章中所阐述的目标,他指责了那些自诩为“左翼”的作家,他们创作了关于工人阶级困境的“娱乐文学”,还指责了那些“甚至(成功地)将赤贫……转化为享乐对象”的摄影师。在本雅明看来,艺术作品的政治意义并不在于其公开的内容——这往往是作者道德自恋的表现;艺术作品的政治意义根植于艺术家质疑艺术生产状况的能力,布莱希特称之为“装置”。此后,“装置”的概念经由其他作者得到了阐述,最著名的当属米歇尔·福柯。1977年,福柯的《性史》第一卷出版后,有人要求他对谈及“性态装置”(apparatus of sexuality)时所说的“装置”作出解释。他如此回答:首先,这是一种彻底异质的集合,它包括话语、制度、建筑形式、管理决策、法律、行政措施、科学陈述、哲学的、道德的和慈善的主张……言说的与沉默的一样多。这些都是装置的要素。而装置本身就是在这些要素之间建立关系的体系。

福柯

这样的定义与根茎式批判视角是一致的,这种视角下的“艺术”和“技术”对象都被分解,暂时凝聚为或多或少具有偶然性的部分对象,即“具有多重维度的对象”。意大利哲学家乔治·阿甘本在出版于2008年的《什么是装置》一书中,将福柯的装置概念的来源追溯到海德格尔的“集置”,并提供了简明扼要的定义:我所认为的装置是,能够以某种方式对生物的手势、行为、意见和话语进行捕获、定向、决定、拦截、效仿、控制和担保的那些东西。在2018年的一篇报刊文章中,法国哲学家、艺术史学家乔治·迪迪-于贝尔曼表达了一种可能普遍存在的情感。他指出,我们的日常生活充斥着各种图像,它们争相吸引我们的注意力,但“它们是如此之多且无处不在,被放置在同一水平线上,以至于我们不再真正看到它们:多到让人跟不上,眼花缭乱。”他总结道:“我们不要再谈普遍的图像,更不要谈绝对的图像:让我们谈谈我们可以、我们必须在这里或那里对它们进行的使用……(毕竟)归根结底,想象力就是最完善的政治能力。”在“可技术复制时代的艺术作品”一文中,本雅明谈及,必须要锻造出“完全无益于法西斯主义目的”的概念。与此类似,我们可以考虑生产完全无益于物质及人类剥削的想法和艺术作品的必要性。由此,我们可以改写迪迪-于贝尔曼的话:“我们不要再谈普遍的技术,更不要谈绝对的技术:让我们谈我们可以、我们必须在这里或那里对它们进行的使用……(毕竟)归根结底,想象力就是最完善的政治能力。”

法国哲学家乔治·迪迪-于贝尔曼

在古典神话中,普罗克汝斯忒斯(Procrustes)是一位旅店老板,旅店的床只有一种尺寸。如果客人太矮,他会把他们拉长;如果客人太高,他就会把他们裁短。我们越来越被要求融入一个“集置的”世界,在这个世界里,无法被量化和货币化的东西一文不值;在这个世界里,成功是通过机构排名和个人排行榜,以小数点来衡量的。法国精神分析学家、哲学家费利克斯·加塔利在1992年针对艺术与技术之间关系的沉思中写道:当代世界……正在遭受非凡技术-科学成就的痉挛,无法以符合人类利益的方式来将其吸收。它被锁定在一场令人眩晕的竞赛中,要么走向自我毁灭,要么走向浴火重生。所有的罗盘——经济的、社会的、政治的、道德的、传统的——接连失去了方向。因此,当务之急是重新建立价值轴心,即人类关系的根本走向……一种关于虚拟的生态学与可见世界的生态学同样迫切。 原文出处Victor Burgin,Returning to Benjamin, London: Mack, 2022.

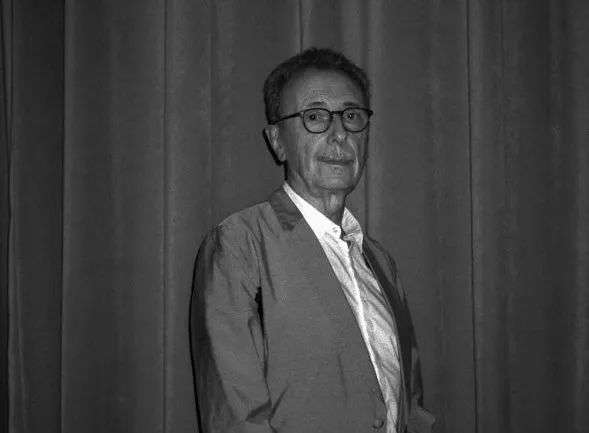

维克多·伯金(Victor Burgin,1941-)

英国艺术家、作家、摄影师。南安普顿大学温彻斯特艺术学院视觉研究教授,亦曾任教于伦敦中央理工学院、加州大学圣克鲁兹分校等等。其艺术创作受到西格蒙德·弗洛伊德、亨利·列斐伏尔、安德烈·布勒东、莫里斯·梅洛-庞蒂、米歇尔·福柯和罗兰·巴特等哲学家的影响,1986年获特纳奖提名。著有《之间》(1986)、《艺术史的终结》(1986)、《在不同空间》(1996)、《被牢记的电影》(2004)等。