迂回的真诚,善意的误会

在看完第一场之后,我就写了对三个独幕剧喜好顺序是《酒后》>《瞎了一只眼》>《一只马蜂》。看剧之前看过剧本,看完之后又看了一遍剧本,因为对剧本某些地方始终感觉不太清晰,反复琢磨了一下。刚看完的时候觉得《酒后》很难演,但现在觉得《一只马蜂》其实更难一些。

《一只马蜂》是丁西林的处女作兼成名作,里面的风格已经带有典型丁西林独幕剧的风格,

语言精炼,情节巧妙,层层铺垫,最终在收在一个“意料之外,情理之中”的结局。剧的冲突是建立在人物关系之上的,但妙的是每一出剧中的每个角色虽然彼此之间有冲突,但却是建立在善意之上的,这也是为什么丁西林的剧看起来格外舒服。

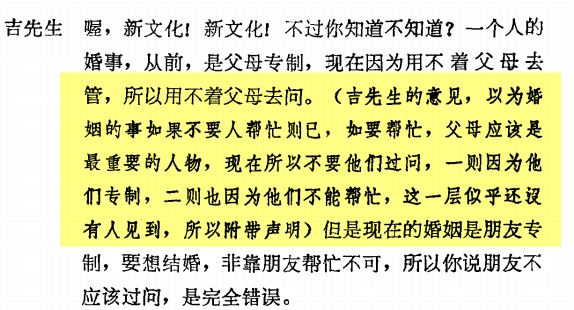

《一只马蜂》的基本矛盾是一对互生情愫的小情侣,想要逃过吉老太太的包办婚姻,确定彼此的关系。故事的结构简单明了,但这部剧我看前两遍的时候,很多地方都get不到,跟后面两部作品比,这部剧的台词还不够成熟,相对来说冗余的部分比较多,吉先生的很多说理性的台词确实逻辑通畅,比喻巧妙,但总感觉是编剧在炫技,造成节奏有点拖沓,也会让吉先生这个人物显得有点“轻浮”,对于他是否真心产生一丝怀疑。再有就是语言暗示性强,却衔接不是那么紧密,对比吉先生大段的论述与《酒后》中亦民谈“生着与活着”的台词就格外明显。

看第三遍的时候,跟朋友一起看的,散场她问了我一个问题,吉老太太在最后一幕之前到底知不知道儿子与余小姐之间的感情。

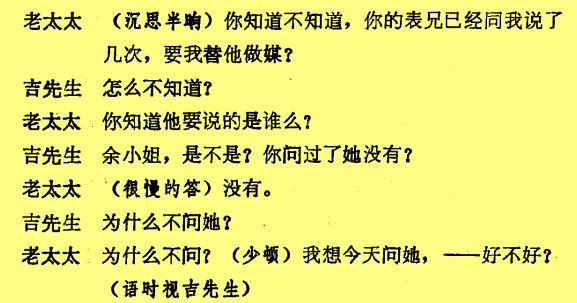

我倾向于是不知道的,但是老太太通过住院与余小姐打交道,对余小姐颇为欣赏,心下有意让儿子考虑余小姐为结婚对象,下面这段台词在剧本中体现得非常明显。

但我一直不大明白的一个点是,老太太属意余小姐,而吉先生早已倾心余小姐,他为什么不跟母亲明说呢?吉先生是从小丧父,母亲一手带大,言里言外可以看出,老太太虽然顽固,但还是讲理,不管是老太太不让子女受私塾教育还是写信的时候吉先生用“直写式白话文”老太太也并不反对来看,老太太简直可以称得上是开明了。尤其是老太太可以把自己的孩子教授到16岁,那是非常有文化,那个年代很难得了。

再看剧本时,注意到吉先生和余小姐单独对话的场景,有一段说明,因为这不是台词,也没法在剧里体现,就格外重要。

难就难在这段说明,我想这是吉先生如此做法的一个重要原因,也符合丁西林喜剧中,大家都是出于善意的目的而引发的误会所引起的喜剧效果。幼年丧父的吉先生,正是太看重母亲的意见,所以想要先和余小姐明确关系,再去跟母亲摊牌。这出剧深层次的矛盾就是儿子和母亲其实对余小姐的想法和诉求是一致的,就是让余小姐成为吉先生的妻子,但儿子与母亲之间各自担心对方不会认同,恰是太过为对方考虑,而没有挑明,都是在进行试探。

当然,这也是由吉先生这个人物迂回的性格决定的,从他住院两个星期到余小姐拜访这两个月来,两人之间聊了不知多少话,也相互有信件往来,但余先生都只是说一些暧昧的暗示性言语,直到这场对话时,才直接了当说出来想法,而这种告白方式也是“你可不可以陪我一起不结婚”。吉先生这种拐弯抹角的谈话方式,总感觉是一种调情式挑逗,才有了两人之间的极限拉扯,在余小姐眼里,这可能是一种情趣。

所以吉先生这个角色并不是很容易演,如何能在弯弯绕绕的台词背后,撇去轻浮,看到吉先生的“真诚”,是演员要努力的。我是在看11月6号这一场时,感觉三个演员在这个剧中,节奏放慢了一点,给观众更多一点理解的时间,效果好很多。