《流浪地球2》:人类、生命与机器人

《流浪地球2》是一部很纠结的电影。

虽然它几乎所有情节都是脱离原著的独立创作,但原著的概念为电影定下了很难摆脱的悲剧性基调:地球的末日、人类的分裂、上千年的流浪。这些元素不可避免地会使电影导向对流浪地球计划本身更深度的反思,而非单纯对人类团结的歌颂。

但是,这与主旋律和春节档的要求产生了矛盾。

《流浪地球2》里的人类必须是团结的。电影过程中需要有一定的负面形象来凸显团结的不易,但对这些形象的塑造必须适可而止,不能破坏正能量的总基调。

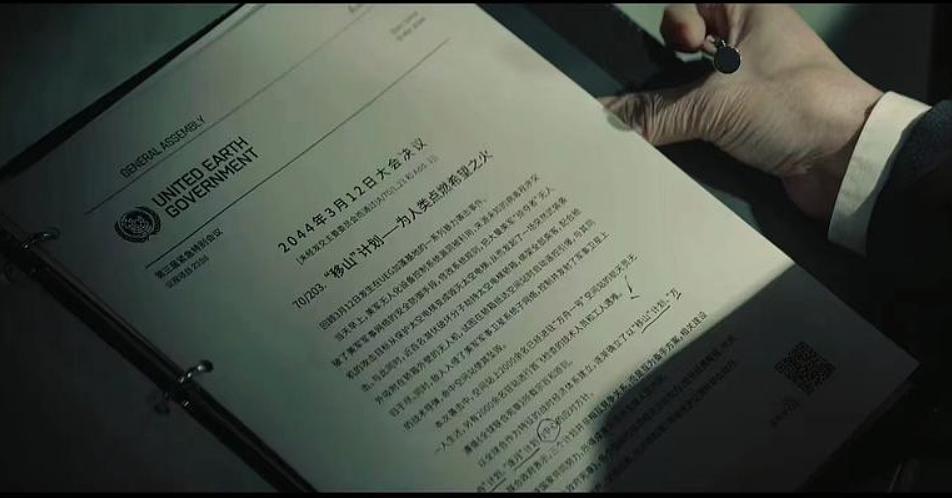

因此,《流浪地球2》首先采取了一种很讨巧的方式:电影着重刻画的反对派仅局限于联合政府大会上的各国代表,而非民间的叛军。

这些外交官们总体上都是同样的利益共同体,大家的争吵也都是小打小闹;至于普通民众的反对则只是模糊的“叛乱分子”。

但是,电影要想打动人,又必须存在对普通个体真实情感的刻画。如何在做到这一点的同时又保护移山计划的正义性?

让我意外的是,除了主旋律+视觉效果,这部电影塞进了更多别的东西。具体而言,这部电影的三位主角各自代表了上述矛盾的一个部分:

第一,刘培强的部分,代表的问题是,如何在将联合政府塑造为正面形象的同时,解决叛军的形象塑造?背后涉及的是个体与国家的关系。

第二,图恒宇的部分,代表的问题是,如何在不使观众质疑移山计划本身合理性的同时,写好数字生命计划?背后涉及的是AI与人类的关系。

第三,周喆直的部分,代表的问题是,如何在彰显中国文化特色(也就是人类团结)的同时,处理好其他国家的形象?背后涉及的是国际领导力与人类命运共同体的问题。

可以发现,上述三个问题的两个方面都是既相互衬托、又相互对立的。因为相互衬托,所以都不能舍弃;因为相互对立,所以必须把握好分寸。

电影前半段都是对各个部分的展开,后半段则是对各个部分中问题的解决。

其中,最出彩的是刘德华的部分。我认为,如果把刘德华的前半部分单独拿出来,再加一些更深的发掘,完全可以拍出来一部很棒的科幻电影。

一、刘培强:形象模糊的叛军

如果流浪地球的世界观被美国改编成电影,叛军分子一定会被着重描写。想象一下:一个胡子拉碴的男人因为太阳造成的自然灾难失去了妻子和儿女,又因为社会动荡失去工作,在街头靠酒精和毒品麻醉自己;好不容易临终前保存了女儿的意识数据,想和女儿逃离现实、生活在电子世界,这一希望又被专横的联合政府无情打碎……

这些画面千万不能出现在《流浪地球2》中。

因此,我们看到的是疯子一般的数字生命派,炸来炸去,却没说过一句悲伤的话;即使是以自杀式袭击炸毁太空电梯的恐怖分子,也丝毫没有向主角提过自己要这么做的原因,甚至那段打戏被刻意拍出了喜剧效果。

事实上,虽然电影很早就提到了数字生命计划,但对其的具体解释直到刘德华的部分才出现。这是因为,数字生命计划的解释权必须归于刘德华所代表的“人类与AI”这样形而上的思考,而不能是普通民众真实的生活危机。

另一方面,最早出现的刘培强的部分也出现了最多的低俗笑话。他一看到韩朵朵就想到了结婚生孩子、对恐怖分子最早注意到的竟然是女性的胸部……这些桥段在影片的总基调下十分突兀。很难说这其中有没有用幽默段子来化解叛军形象悲剧性的考量。

对叛军形象矛盾的解决也很粗糙:人们因为流浪地球计划的成功而被说服了。但是,仔细想想,支持数字生命计划的人们到底是不相信流浪地球能成功,还是反对的就是流浪地球计划本身呢?即使计划成功,不还有一半人要留在地面吗?

对这些遗留问题,影片选择了忽略。毕竟到这一步已经不需要再深入写叛军了,那些不满的人反而可以作为“必要的牺牲”而凸显人类团结的悲壮。

二、图恒宇:生命与文明

《三体》中有一句很著名的话:“给岁月以文明,而不是给文明以岁月”。这句话化用了帕斯卡的话:“To the time to life, rather than to life in time”,意思是重要的不是物种的延续,而是人本身。在《流浪地球2》结尾,马兆也给图恒宇说了类似的话:“没有人的文明,毫无意义”。

这句话似乎解决了图恒宇所面对的矛盾,但实际上只是对矛盾本身的同义反复:图恒宇争辩的本来就是上传到AI的女儿还算不算“人”;如果人成为AI后还是生命、还是人,那不还是“有人的文明”吗?

和叛军的问题类似,图恒宇结尾和女儿一起拯救世界也是对矛盾的粗糙解决。

图恒宇这个角色最大的意义是将对数字生命计划的支持力量从在街头打砸抢的普通人的真实矛盾变为关于“人类与AI”的形而上思考,以此保护《流浪地球2》主旋律、正能量的基调。

图恒宇的部分不仅在这个层面上做得很好,而且还透露出了导演的一些野心。当电影演到图恒宇的部分时,突然从刘培强那种直来直往的积极氛围,变成了冷峻、阴郁、严肃的消极氛围。

两者的对比甚至有些突兀:怎么换了部电影?

实际上,图恒宇的前半部分在视觉效果、台词风格和节奏把控上都和影片的其他部分截然不同。月球上的场景让我想到科幻电影《月球》中孤独的男主角和《2001:太空漫游》中发现黑石碑的场景,后面将女儿上传到550W的镜头也让人惊叹。很难说导演有没有刻意致敬。

不过,到了后面,图恒宇稍稍开启的哲学思考马上戛然而止了:他和女儿一起拯救了人类生命,这以一种巧妙的方式消解了两者的矛盾,并最终导向了周喆直所代表的主基调。

三、周喆直:宣扬理想的卫道士

李雪健扮演的周喆直很容易给人一种“虚张声势”的感觉:他好像总是毫无依据地宣告对流浪地球计划成功的自信,尤其结尾倒计时时坚持要启动发动器。

这是因为,周喆直的角色不承担任何解决实际矛盾的作用。刘培强和图恒宇需要解决的矛盾根本上都是流浪地球对普通人的影响,周喆直则是纯粹抽象层面的人类团结问题。

他要表达的是:人类需要团结,团结才能存活。这不是一个可以验证的理论,而是一种理想信念。因此,它只能被宣告,而不能被证明。

周喆直就像《圣经》中已经知晓神意的犹太先知,似乎和观众一样看到了屏幕上的白字倒计时,坚定地反对一切会影响人类未来的声音(他甚至也有一根“权杖”!)。的确,他进行宣告时流浪地球计划并没有被证明能成功;但是,人类团结又什么时候被证明能成功呢?如果他相信人类团结,就必须相信流浪地球计划。

这就是《流浪地球2》真正的内核:相信。事实上,上一部电影就已经提到:“希望,是我们这个时代像钻石一样珍贵的东西”。我们无法证明流浪地球,就像我们无法证明人类团结。但是,我们可以选择相信,选择希望。

最终,周喆直所代表的“希望”的力量成功使刘培强和图恒宇的矛盾消解在了其中。简单而言:你们想那么多有什么用?能拯救人类吗?虽然会有损失,但相信我就对了!

这一理念看起来很完美,也很容易感染人,但前提是流浪地球计划的绝对正确,以及忽略可以引起负面情绪的情节。当然,这也正是《流浪地球2》的设定。

四、结语:科幻电影的宗教性

虽然宗教思想在无神论社会中被压制了,但对超越性的渴望并未消失,甚至可能在人们的精神世界中占据了更重要的地位。《流浪地球2》就是一个很好的证明。

归根结底,对大部分人来说,科幻电影的魅力并不是科幻本身,而是科幻带来的关于人类命运的思考,而这种思考引起的正是类似宗教情感的情绪。简而言之,就是对超越性事物的相信,也就是“信仰”。

很多人提到过《星际穿越》带有诺兰很强的宗教情结,这也是一个例子。因此,我们要做的不是单纯否定这些“不科学”的东西,而是思考这背后到底暗含了什么样的思想,以及我们应该对其抱有什么样的态度。

【本文发自公众号:光华楼顶的黑石碑】