当故事听确实还是挺有意思

参加鉴书团活动得到的书,本来很期待,现在用本书中的一句话,形容我读此书的感受。

诸如此类,当故事听确实还是挺有意思,要是把脑洞当真就未免太搞笑了。

以下展示前言和第一章中令我不吐不快的内容。读者方家可以据此判断值不值得购买阅读。

前言:

1.认为申=电,申=神,所以神=电。

这个说法混淆了字的本义、引申义。申的本义是电,并不意味着申的引申义神是电的意思。文字的意义不能用数学方法换算。类似逻辑谬误在书中一再出现。

2.神话=口述史:

文学基础是生活,艺术源于真实,所谓神话也正是如此。

——理一下逻辑,文学=生活,艺术=真实,神话=文学和艺术,所以神话=生活和真实。

到底神话是文学还是历史?因为神话是文学所以是历史?逻辑呢???

3.列举诸多史前文化遗址,用以说明夏朝一定存在:

显而易见的是,在时间序列中,公元前两千年左右,承前启后的夏,又怎么可能在中华大地上是一片虚无?

没有证据,此为不知。虚无主义,焉非无知?

——没有证据我凭什么相信有?你说有就有,要考古学家干吗?还说我们不相信的人是虚无主义,是无知,有没有搞错啊大哥,夏商周断代工程都被你说成历史虚无主义,老大第一个砍你头!

4.说明如今五十六个民族是多民族演化的结果。说法没错,论证过程非常有问题:

五十六个民族大一统,不言而喻,这当然是历史演进的结果,反过来也就可想而知,数千年前的中华大地,又会有多少星罗棋布的文明星火。

——历史是不能反过来推演的。为什么现在是五十六个民族,以前就一定更多?更少不行吗?明明是已经有实证的事情,就老老实实像后面那样摆证据就好了,非要讲“反过来可想而知”。逻辑呢???

5.认为图腾崇拜也体现了真实:

即便所谓太阳崇拜恐怕也是不合实际的。

在观象制历的天文活动中,太阳不过是先民观测并加以利用的对象,纵使祭天祭日等庄严礼仪,所表达的也无非是对国泰民安、风调雨顺等现实目的的企盼和愿望。

——都祭日了还不是太阳崇拜……你就硬说不是吧。

6.唯一靠谱的一句话:

一家之言,希望能让您有所启发。

第一章:

1.第一句更无语了:

贾宝玉就是那块弃在青埂峰下不堪补天之用的顽石。

但凡看过都不会说出这种话。

但我在注释看到了周汝昌的批点:

雪芹原意绛珠草感激神瑛灌溉之恩,故曰:我亦随之下凡,以泪还债。此还泪一案情事甚明,而石头只是“夹带”于此案中而一同下凡者,与神瑛为两人两事。而绛珠误认貌同之假玉为真(甄宝玉),此本书精神奇幻之原旨。……石头曾见神瑛与绛珠之面貌。而石头本无形貌,既欲下世为人,遂暗中假借了神瑛的面貌,此亦石头即贾宝玉之本义。如今黛玉一见宝玉,因有面熟之感,遂则误以为贾宝玉为甄宝玉,即误认石头为神瑛也。

我翻了引用的这本书,在这条批语中作者画省略号的一句,周汝昌明确点出——

程高之流全不识此,妄改而混瑛石为一,至今犹能欺世惑人也。

这段注释是将周汝昌两段批注合在了一起,省略号前的是批点第一回“时有赤霞宫神瑛侍者”一句,省略号后的是批点第三回“宝玉笑道:‘虽然未曾见过他,然我看着面善,心里就算是就相认识’”的,全条批语是:

[周按]宝黛初会面时,各有似曾相识之感觉。论者因此即谓神瑛与绛珠之前缘与今世也。其实情则是在还泪一案中之神瑛与绛珠先来警幻案前挂号,尚未及发落,石头遂又由二仙携到警幻处,也来挂号,欲夹带于案中混同一干情鬼下世。故石头曾见神瑛与绛珠之面貌。而石头本无形貌,既欲下世为人,遂暗中假借了神瑛的面貌,此亦石头即贾宝玉之本义。如今黛玉一见宝玉,因有面熟之感,遂则误以为贾宝玉为甄宝玉,即误认石头为神瑛也。

看完全条批语可知,这条批语全都是周汝昌的推断,他认为黛玉见宝玉面熟不是论者多称的神瑛与绛珠的前世姻缘,而是黛玉把贾宝玉认成了甄宝玉,这是“石头即贾宝玉的本义”。作者以为自己从周汝昌的话里找到了石头=贾宝玉的证据。

但这只是周汝昌的看法,不但有许多红学家反对,而且在第二回脂批就明确说过,青埂峰下的石头,变成的是贾宝玉衔的玉。这一点,周汝昌也无法批驳:

说来更奇,一落胎胞,嘴里便衔下一块五彩晶莹的美玉来,上面还有许多字迹,([甲侧]青埂顽石已得下落。)就取名叫作宝玉。([周按]此点睛之笔。)

好吧,虽然我本人更相信脂批,不接受贾宝玉是石头,但这也算一家之言,虽然我不同意,暂且继续往下读。

2.面对“天倾西北,地不满东(西)南”两种矛盾的说法,作者舍弃了主流的东南,选用了西南,理由是《易经》中乾卦为西北,坤卦为西南。因此,认为共工触怒不周山的故事源于八卦。

——用八卦证明故事来源于八卦,循环论证。

但作者说,后文会进一步解释为何选用西南这个说法,那就暂且读下去。

3.历法不够精确的艺术化描述,显然是“天破了”。所以,补天就等于修正历法。五色石就意味着补齐360天缺的5天。

——没看出哪里“显然”。这最重要的一步推断是没有过程的。全凭感觉。

我努力补全作者的逻辑,大概是因为“女娲补天”“补周天之数”,直观理解就是把天的数目补足吧。

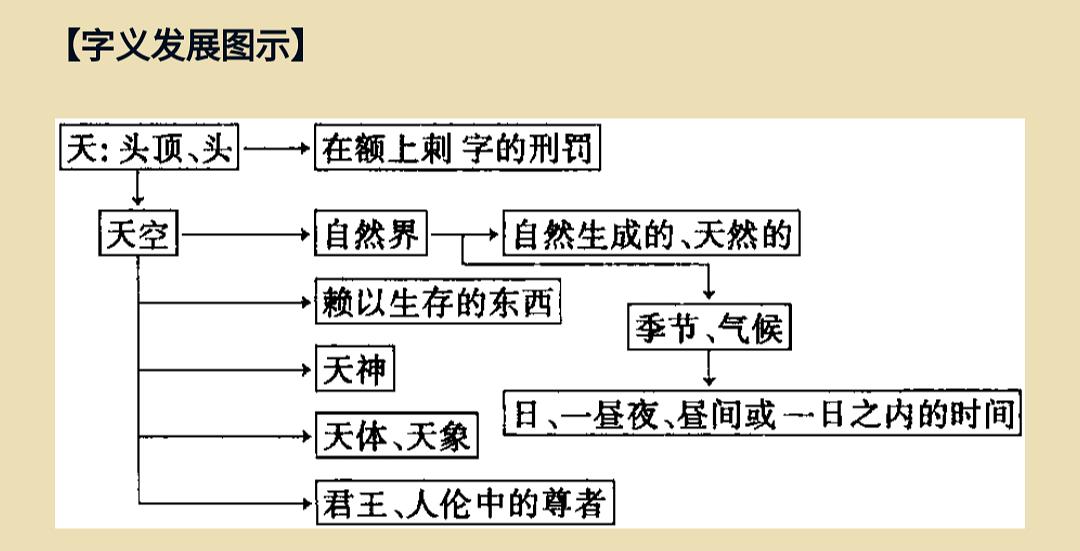

但这是望文生义,随便看哪本古汉语字典,天都没有现在“一昼夜”的意思,再查《汉字形义演释字典》,天等同于日,演变了很久才演变出来,肯定不是神话时代的用法。

按这个逻辑倒推(完了,我已被作者同化),神话更可能是“女娲补日”。

4.四极是指夏至冬至最长和最短两极,再加上春秋平分日。全部乱套了,叫做四极废。

——最长和最短是两极很容易理解,但春秋平分日也算极,怎么看都像凑数的。

5.随意把推测说成事实。

远古时期的历法形成先有一年360天,然后才逐渐精确化调整为一年365天,这不失为一种颇为合理的推测,甚至可以说事实如此。

——“合理的推测”和“事实如此”中间的鸿沟并不是一个逗号就能跨越的。作者信口开河的态度我真的受不了了。

接下来我决定放弃脑子跟着作者走了,不然我会很痛苦无法完成鉴书任务。

以下是比较有趣的推论:

1.羲和是负责观测历法的官员,羲=伏羲,和=女娲;

2.后羿射日中的十日并不是十个太阳,而是将一个太阳年划分为十段,因为是观测太阳所以不能叫“月”而应该叫日,一个太阳年划分十段就是“十日”。

——我又忍不住了,古人有没有这么蠢,一天叫一日,一年分成十个36日,一个36日也叫一日,这不乱死了,这件工作我要一日完成,完不成就说,欸,我说的是36日那个一日,不会被打吗?

作者还洋洋自得:

一年分作几段,既顺理成章也最恰当的称呼就是十日。

而且作者接着说,射日留下一个太阳的意思就是依然以太阳作为参照核心,调和阴阳合历。

但按照作者前面的话,最合理的“留下一日”明显应该是历法中有一个月是36天才能对上!实际上阴阳合历并没有36天的月份。

由此可见,“十日”的“日”字在作者这里是可以灵活解释为“月份”和“太阳”的,没有标准,反正只要能圆上就乱说。

3.比较夸父追日的几个文本,最后得出结论:

列子和山海经都说的夸父追日影,而不是追日。所谓夸父追日,实在是以讹传讹的历史乌龙。

——首先,夸父追日是神话,神话文本有不同的说法很正常,口口相传的故事,怎么会每个记载一字不差呢?只是有一些文字出入,就开始扣帽子了:以讹传讹。

最可恶的是,前面都在好好讨论,最后一句话,夸父追日从神话一下变成“历史乌龙”了。

请不要再混淆文学和历史了!!!先把前言的“文学来源于生活,艺术来源于真实,神话也是文学和艺术,所以神话等于真实”这套典型的逻辑谬误给我理清楚了再说话。

4.根据日影=圭表的推断,认为夸父是去各地测量日影定历法的官员。

——虽然用了唐朝和元朝到国家四极测历法的例子,但尧时期,一个部落最多一个城市大小,夸父至于累死吗?

5.找不到不周山的意思,所以就找他们的通假字,终于找到一个牵强的解释,不周=丕凋=大凋=立冬。

——这比林黛玉是崇祯绕多了。

6.强调自己并不是阴谋论。

所以,即使尧舜禅让是唯一真相,也不能否认的是在这一权力交接的过程中,势必发生过激烈的竞争乃至斗争。……毋庸置疑的是,正史不会是事实真相的全部,野史也不会全都是谎言。

——真相啥啊,历史啥啊,什么“不能否认势必发生过”,你当场看见了?说话这么绝对。还所谓正史,司马迁的五帝本纪即便写在史记里也历来没人认为是历史……

7.鲧治水用的息壤,就是松过的要种田的土。

8.伏羲女娲蛇身相缠的形象来自对太阳月亮运行轨迹的观测。

9.“地不满西南”的说法来自广东广西贺江尾段的古人类。

——我等了这个大招这么久就这?直接找遍全国,找出一个水往西边流的个例,倒推给古人类了!

10.大禹可能量过亚欧大陆的东西和南北直线距离。

——文学夸张硬当确数,最后换算完对不上还要硬说几百公里误差可以接受……

到这里应该足以说明这本书的荒谬了。我会继续读完,但书评就止于此吧,因为接下来每一章我估计都是类似的感受了。写出来大家没耐性看。

总而言之,我希望读这本书的人不要被作者唬住了,多问问为什么,多看看推论给的论据是否合得上,是否逻辑混乱错误甚至在硬说。

如果想真正了解我国古代天文学和历法的成就,我推荐大家去读另外两本书《4000年中国天文史》《古代天文历法讲座》;想了解我国古代的神话,可以读后浪以前出的袁珂的一系列书,例如《中国神话传说》和《山海经校注(繁体竖版)》。