佛像肚里

在广州上学将近好几个月,一直窝在宿舍,没有能四处逛逛。听闻“北京路”很接近“老广州”的样貌,于是一日晚约了朋友一同前往。漫步在北京路的街头,两侧的建筑样式都是平日少见的老建筑,心里颇为新鲜。

愈行愈远,或是因离地铁站有些距离了,路旁的骑楼也越发老旧,有些墙面已经发黑,剥了原本的颜色。路灯在这一片覆盖得少了,隐隐能听到背后刚路过的闹市鼎沸声,飘飘扬扬的,心中平添几分悲凉。忽地看见街对面小楼顶的平台之上,有一老人从阴暗处走出来收衣服,离得太远,面容也被暗光覆着,看不清,连性别也都分辨不出了。动作和形体倒是看得清楚——驼着背,把晾在杠上的衣服一件件往下收,动作娴熟。

也不知道是什么时候开始养成的习惯,喜欢在脑子里猜测目光所及的人的生活。去代入一个陌生人的世界,一个与我截然不同甚至毫不相干的世界,去想象那样的生活是什么样,他们每日起床睁眼看到的景色又是如何,是否也如我一般时常睡过起床时间忘记吃早餐?正如此刻,面对一个在旧楼上收衣服的老人。

我猜想老人的年龄,应该不低于六十岁,这六十几年里,他是何时搬来这旧楼上呢。我试图以他的视角来看待这个世界——睁眼,然后去屋外的小平台晾晒衣服,接下来的时间用来思索该做些什么来消磨时间。我填补细节,给想象里那个屋顶平台增添时间的痕迹,它应该也如外墙一般破旧,不少地方都有龟裂的迹象。老人耷拉着拖鞋,一个人走出屋外收衣服,心里想着自己那个已经好久未曾回家的孩子。

一成不变的生活,与我毫无相似点——一个不需要为金钱烦恼,每月拿家长给的生活费享受着小资生活的大学生。实在谈不上困苦,终日只需为少年无端忧愁、少男暗恋心事波动情绪就行。

我把想法告诉了友人,他认真地想了一会,露出的表情也有一些触动:“你别这么想,多难受啊,说不定人家收租有的是钱呢。”他干笑了两声。

其实他也很清楚,我不单单在说这个老人。

2020新年的跨年夜,想要做点和平时不同的事情,于是找一朋友约好要一同骑车到天亮,从鱼珠一路骑到珠江新城。在热热闹闹的零点微信抢红包之后,我们正式踏上了旅途。

一路气氛愉快,闲不下来的我甚至拿出手机拍摄视频说要制成Vlog留以纪念——新的一年新的一天,一切都沉浸在美好的喜庆气息之中。沿着珠江骑行,感受着江风吹拂在脸上的凉爽,顿觉人生就应该如此逍遥,莫要失了爽快才好。

这样的快乐,一直持续到我们遇见桥上那个哭泣的姑娘为止。

最开始的时候只听到哭声,断断续续的,好像在抽泣却又相当大声,在凌晨两点寂静的夜里传出去好远。接着我才看见她的身影,一个站立在桥头上的姑娘,面朝着珠江哭得声嘶力竭,一个黑色的行李箱放在她的身旁。半夜遇到这样的场景,心里多少觉得有些渗人,只想着赶紧绕过去算了。

这时,我听见朋友说:“徐先生,你有带纸巾吗?我们去递一下纸巾。”

他的语气不是商量式,带有一种理应去做的简洁,这让我感到羞愧。遇到这么一个跨年夜深夜在外面独自哭泣的人,我第一反应试图避开,而他的第一反应却是去思考能否给予什么帮助,两相对照,惭愧感更甚了,急忙四处翻找纸巾。最终却一无所获。遗憾,却只得和朋友一步三回头地选择了离开。

骑出去一段距离,心里却仍无法释怀——跨年夜本该是一个高兴的日子,是什么事却会让一个姑娘半夜站在桥上哭呢?我无法去体会她心中的悲伤,可也能明白这份悲伤势必已经如珠江水一般汹涌到难以抑制了。作为陌生人,我们无从了解她的痛苦,也无从为她分担,可难道我们最后连递一下纸巾都做不到吗?我心中有失望,有对自己的愤懑,还有一些说不清道不明的情绪,堵在胸口,让我闷得慌,让我一定要做点什么。

我们四处遍寻,终于在一家深夜仍旧亮灯的便利店买到了纸巾。小小的一包纸巾,此刻却凝聚了我们二人所有的期盼。可等到我们最快速度折返回去,那个姑娘却已经离开不见,桥上一个人都没有了。站在她原本站立的位置,只能听见江水哗啦拍岸的声音,一波连绵着一波。那一瞬间,我突然升起一个奇怪的想法:

不知道她站在这里的时候,是否也听见了如此悦耳的拍岸声呢?

只有她自己知道答案了。

每个人都活在自己真实的故事里,只不过对自己是真实的活着,对别人只是故事而已。 ——李佳

写到这里,突然想到一个很有意思的事,是说每个人在微信上关注的公众号都不一样,也许账号与账号之间接收到的文章根本就没有任何相似点。同样用的是公众号这个平台,同样每天在上面阅读文章,可实际上对于每个人来说,公众号的概念完全不同。我们被巨大的信息茧房所包裹,以为自己眼前就是全部,殊不知在另外一批人眼里,也许世界完全是另一个样子。

眼前永远五彩斑斓,怎么会知道世界角落的那片黑白。

还好我们有电影。

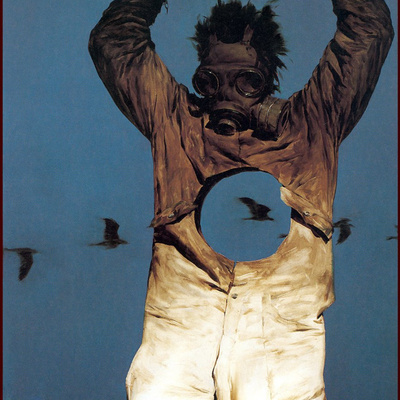

艺术载体永远能够给你呈现生活的另外一个侧面,而《大佛普拉斯》就把镜头稀释成最不吸引人的黑白,对准了最没有颜色的那批人。它的开篇谈不上多惊艳,顶多只能说是反常规——犹如老式默剧般的黑白处理、时不时出来讲讲话打断情绪节奏的导演,还有电影前二十分钟平淡又无聊的日常。电影里不合常规的处理方式比比皆是,我看的电影不多,但也知道这片子走的完全不是叫座那条路子。

我们得以看见了这么一批人——没有心思也没有力气去打理的外形,一年四季破旧到已经失去色泽的工作服。讲话谈吐和高雅相差甚远,存在更与这个城市格格不入,每日最大的消遣仅仅是龟缩在工厂的保安室里偷摸着看别人的行车记录仪。他们是社交软件里光鲜亮丽的小布尔乔亚的另外一面,在翻页后的世界沉默着。他们或许想要呐喊,可声音根本没法越过世界的那一页纸,让其他人听见。

他们活在雾气还没散去的清晨、寂静无人的深夜大街,下个不停的雨天,干巴巴的那么一句:“兄弟,有困难吗?”问起来小心翼翼,却只沉默,雨声滂沱。

试图在抱团取暖中逃离孤独感,却在飞船与飞船之间封锁了所有的相融。照顾不好自己,也照顾不好家人,想在贫乏的人际网上揪出一人来托付遗旨,还只得到顾客一样的对待。

最后孤身一人躺在吊床上,手里抱着唯一的朋友的遗照,听着海声涛涛,然后在孤独里寻找怀念的心安。

底层的黑白困难不曾凝视,也被人类互相之间的无共鸣刺中心尖。原来哪怕逃得开贫穷的命运,也终究打不破那层薄膜,看不到别人藏起来的娃娃。

我们一同困在佛像的肚子里,能做的不过拍击佛肚发出声响。人间皆孤独,谁也不知道别人世界是怎样的样貌。只是想到有些人在黑白里摸索前行,难道不曾有过后知后觉的庆幸和感恩?

而我能做的,只是在从那之后,随身带上一包纸巾而已。