本杰明·布拉顿访谈:堆栈与后人类用户

作者|克拉斯·科滕布伦威尔 & 本杰明·布拉顿 翻译|Mia 校对|灰狼

Q:堆栈是什么?它是真实存在的事物还是一个揣测的概念?

A:都是。它既是对行星尺度计算所产生的意外巨型构造的称呼,也是将那种巨型构造视为单一元-技术(meta-technology)的方式。与其将智能电网、云计算、下一代接口、寻址系统、机器人人工智能等各种计算视为各自为战的不同计算类别,不如将它们理解为一个大型复合电枢的组成部分,这个复合电枢在形式和内容上近似于软件-硬件堆栈(如OSI或TCP-IP)。堆栈中有许多模块层,每一层都承接着特定的功能,并与其他层保持着各自独立且相互依存的关系。我认为进行这样的总体性思考是有价值的,这将会带来重新设计这一基础设施的可能性。

这不仅事关工程学,因为计算已经成为了我们组织思想、经济和文化的形式与内容。它并不仅仅是治理(governance)的一种运作方式,它本身就已经成为了治理。

Q:如果堆栈不是设计出来的,而是涌现的,并且,如您所说,它是治理本身,那么它又怎么会是“可设计的”?

A:堆栈是不速之客,但这并不意味着我们予以回应的方式也只能是偶然的。而且,堆栈并非从天而降,它遵循一系列举措,这些举措的协调性比我们预想的要好一些。将其处理为一个整体,可以让我们对它的未来有更多把握。

Q:如果它是极其巨大且极其复杂的实体,如果它是治理本身,那么这是否意味着它是无法预见的?这似乎暗示着,我们位于它的内部,而不是从外部去看它。我们如何以设计/工程学的方式来切近它?

A:我们得以进入该领域的方式,以及设计得以从内部与其相互作用的方式,在于通过整体性的形象来对其进行概念化,而非一次性地设计出整个事物。无需翻江倒海就可以采取行动。总体来看,堆栈系统的根本逻辑部分在于,任何在某一层运作的东西,都能够被完全不同的机制所取代,只要它能够与邻近层在协议逻辑上进行通信。堆栈系统本身就是为了重新设计而生。它就像忒修斯之船。随着时间流逝,船上的每块木板和金属都被取代了,但是从形而上学的意义上看,这艘船仍然是同一艘船,它始终占据着同样的空间。这也是堆栈系统运作的方式。在未来几十年中,这个机制的几乎每个部分都会被替换,而图表(diagram)永存。

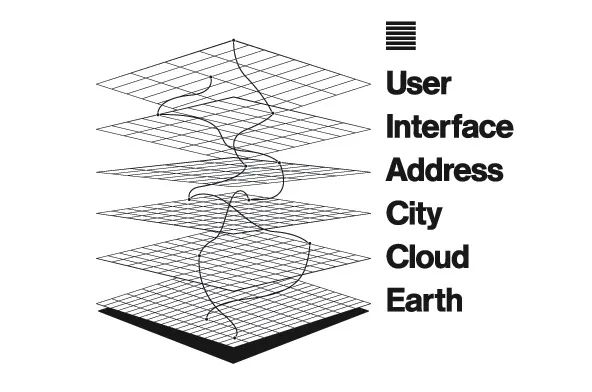

《堆栈:软件与主权》(2016)

我写作《堆栈:软件与主权》(The Stack: On Software and Sovereignty)一书的初衷之一,就是研究行星尺度计算如何改变了威斯特伐利亚国家体系的政治地理,即现代民族国家的一致性。我们通常在水平层次上理解地球的各个分区,认为它们被划分为陆地上的环状区域,但实际上,我们见到的主权争端是一层接一层地叠加起来的。这是一个事关多重主权的议题,有些是私人的,有些是公共的,有些是国家的,有些是平台的,有些是市场的。各方都声称能够根据其主权逻辑来解决某些问题,而这些问题彼此叠加在一起。这种叠加意味着一定的垂直性,而我们需要找到一个概念模型来理解这种垂直与分层。它不是例外规则、不是海盗空间,而是一种新的规范(norm)。我们需要具备将其处理为新规范的能力,而不是永远愤慨其运作方式。我们需要为这些层层叠加的摩擦注入活力。堆栈不仅是一种技术,也是一种地理学:一种绘制管辖权和主权的方式。

Q:这是否意味着威斯特伐利亚体系不再是一种规范?还是说,它是新规范的一部分?

A:这与国家的消失无关。恰恰相反。正如云平台(谷歌、脸书及其他)开始承担越来越多以前由国家所提供的服务和功能(制图、货币、法律身份,甚至导致品牌爱国主义等)那样,随着云平台开始承担国家的角色,国家本身正在演变成为云平台。

Q:那摩擦体现在什么地方?

A:这些转置(transpositions)并不总是对称的。它们会带来各种形式的摩擦。我们可以从谷歌-中国冲突案例中看到这一点。我们可以从我们不知道如何理解国家新的监控能力,以及我们对这种事情的愤慨中看到这一点。可以说,国家的历史其实就是国家于不同历史时期在技术上能够看到的内容的历史。云技术让国家看到了以前无法看到的东西。它继续前进并填补了那些空间,也就不足为奇了。因此,当我们审视云在中国、美国或任何其他地方发挥作用时,并不是说国家以某种方式蒸发了,反而是国家在很多方面得到了重新强化,但方式与以前完全不同。

Q:也就是说,我们可以重新设计堆栈的某些部分,用它来做新的事情,做之前不能做的事。但是,这个系统又是稳定的:不论你用什么替换它,它始终都是堆栈,这是为什么?

A:是的,你不必为了让它保持运动而进行整体更换。我们可以看到,在任何时候,许多不同的事物占据着任何一个层次。不同的平台不仅可能有不同的商业模式,还可能有不同的政治模式,从而来定义云城邦(cloud polis)可能是什么。脸书的云城邦模式是以主题的自我展示为基础的,谷歌将其建模为信息结构和算法推理的理性化,苹果将其建模为封闭、平滑表面的仁慈独裁,亚马逊将其建模为分子通量的放大与加速——在此政治知识的对象是诸物,而非人。这些不仅是不同的商业模式,也是不同的政治模式,它们同时占据着云层。每个云平台都在优化自身,但它们都在利用这个更大的装置来访问城市层、寻址层和用户层,而这些层本身并不在它们的领域。这不是它们所能控制的。但它们能够在自己的层上进行运作,这是因为其他层为它们提供了支持。

堆栈模型图示

Q:你详细阐述过云层以及占据云层的各种行动者。在2015年2月28日的Sonic Acts上,你主要提到了地球层(Earth layer)。你能再简单讲讲堆栈的不同层级吗?

A:地球层、云层、城市层、地质层、界面层和用户层。可以再分成7层,也可以分成9层,这只是一个示意图而已。堆栈是一台极度饥渴的机器,它在碳和能源方面的胃口巨大无比,对矿物质的需求也很大。可以将它理解成一台大规模分布的机器,这是我们制造出的最饥渴的机器。地球层是这种资源提取(extraction)的所在之处,是根据这台机器的需要对地球进行在地改造(terraforming)的地方。整个机器都依托于地球层,并由它与地球的关系来提供动力。这不仅是它在化学层面上的构成来源,也是其主要知识对象之一。地球本身就被测量、建模、合理化、勘探、可视化和治理。这是“堆栈”的首要任务之一,它引入了大量矛盾的、讽刺的情况。其中一个至关重要的情况是气候变化:一方面,过去150年来,地球的巨大技术转型已经将我们推向了人类世的第六次大灭绝的边缘。与此同时,正是通过卫星系统、网络传感器、海洋测量等装置,我们才首次知道这种情况正在发生。我们之所以有能力进行测量和建模,甚至对气候转变的现实有所感知,都是因为我们拥有了可以将其表达出来的仪器。如同衔尾蛇一样,这是地球层的悖论之一。

在地球层这一章中,我处理的另一方面是,那些会产生有争议的管辖权和主权的方式。从历史上看,你可以争辩说,新管辖权的出现是为了应对紧急情况,或至少是非正常的、特殊的情况。如果你观察一下岛国联盟之类的组织,会发现所有成员国都在赤道附近。并非所有成员国都是岛屿,但它们在气候变化方面的共同困境是海平面上升。它们与气候紧急情况之间存在这种共同关系,这一事实使它们成为这种形式的共同政治行动者。同样,德州、俄罗斯和挪威这些石油生产地区之间也会结成联盟,它们本质上是能源生产者的管辖区。围绕着地球层发生的这些地质转变,存在着利益的重新调整,以及不同类型联盟的重新定向。

Q:这又再次回到了那个问题,那就是我们应该在何种程度上将堆栈看作是一个隐喻、一个图表或模型,抑或一种真实的机器?你似乎在描述某种类似于信息生态学的东西,它不仅是一种隐喻,而是指向生态学在生物学中的运作方式,即各种系统相互依存,占据不同的位置,将输入转化为输出,在与其他系统的稳定性关系中保持自身的稳定。生态学从未被描述成堆栈,不过食物链的概念似乎与此有些相似。

A:我认为生态学比堆栈系统复杂多了。堆栈系统的部分工作方式是采用这种高度还原的图解形式,正是这种还原性使其在设计上非常灵活。而我们在生态系统中所看到的流体内部嵌套的内稳态(homeostasis),则是一种不同的模型和图表。

Q:所以说,堆栈并不是一个控制论概念?

A:基本上不是,不过你也可以用控制论的词汇表来解读堆栈思想所产生的一些问题,这可能会有所帮助。有些技术一开始是用于观察、测量或监视的技术,现在却变成了设计、改造或治理的技术。用控制论的话来说,一些曾经是传感器的东西成为了效应器。我们看到这种情况一直在发生:传感器变成了效应器,地图变成了仪器。这是界面层的一个关键逻辑。也是使用图表历史中的术语来解读图形用户界面历史的一种方法。借助图表,我们可以将信息还原并综合成一组空间和条件关系。它是将事件、系统或过程加工并合成为图像的一种方式。这个符号链条是单向的;而图表是一种传感器。图表是将世界上正在发生的事物捕捉到某个模型中的一种方式。“界面”逆转了符号链条:通过操作界面图表,你可以影响图表所再现的事物。借此,或许可以确定在哪些情况下可能会产生嵌套内稳态。这不是我在书中处理的内容,但确是可以做到的。

不过,我会警告大家不要把《堆栈》理解成一种系统理论。最好的方式是将堆栈理解为平台。不是所有平台都是堆栈,但是所有堆栈都是平台。我们要明白,平台不仅是技术模型,也是制度模型。在组织文献和计算机科学文献中有一些关于平台的文献,但对于什么是平台,并没有精确的定义。这些都是临时的界定,没有什么能够真正解释为什么谷歌是一个平台,城市街道网格是一个平台,四面体平面图也是一个平台?是什么将这些绑定在一起?在《堆栈》一书中,我试图描绘平台的一些通用属性。其中之一就是,平台是一套机制,它允许非定向地使用这些机制来产生新兴效应,而这些效应并不是在机制启动时预设或计划好的。一个平台就是一套战略潜能。事先设置的方式将以某种方式包含可能性的相空间(phase space)。就像谷歌会围绕信息的合理化来组织互联网的逻辑一样,它并不制造互联网内容,而是制造了其他人用来制造互联网内容的机制。由此,我认为这带来了两种形式的平台价值。一是平台用户价值(platform user value),我放置在平台的信息对我来说就更有价值,因为它在这个平台上以可流通的方式传播。因此,使用任何其他平台的机会成本增加,而继续使用同一个平台的成本则降低。二是平台剩余价值(platform surplus value),那就是平台也能从放置在那里的信息中获取更多价值。关于平台,我们还有很多可以谈论的,但我希望,使用这一模型的附带作用之一是,能够对平台本身提出更具体的、更实证的理论。关于如何治理行星尺度计算这一问题存在很多困惑,这种困惑是由诸如国家VS市场、公共VS私人等二元矩阵带来的。就像这个例子:“国家应该如何管理这些私人行动者?”我认为,通过理解国家和这些市场在某种程度上作为平台发挥作用的方式,至少可以找到用户与平台相关的政治地位的真正问题(这并不容易)。国家拥有公民,市场拥有消费者,平台拥有用户。而用户和平台之间的道德责任是什么?我们还没有合适的话语来表达。

阿姆斯特丹桑丹姆萨恩酒店

Q:你的意思是,市场和国家都作为平台而运作?

A:它们能够这么做,但并不一定非得如此。有些市场在运作方式上不仅限于平台,也涉及其他种类的事物,这些方式值得我们关注。界面似乎在很大程度上决定了平台的政治性。界面结构构造了平台的潜能,这面向平台本身,也面向用户。

让我们用GUI(图形用户界面)作为一个总体的出发点。为了使任何界面都能发挥作用,都能运行起来,它必须被还原为一组能够参与到手势规模的事物,而不是对其整体进行概念化。这不可避免地成为对那些可能性的一种意识形态还原。我们被“文化”融入到这种还原的特定空间的程度,就是我所说的“界面体制”(interface regime)。在同一天中,我们可能会接触到多种界面体制,每一种体制都以特定的方式向我们描述整体的其余部分。它们有叙事逻辑,有价值主张,但同时也是将这些逻辑实例化的工具。它是一个价值体系,当你使用它时,它在物质上强化了自身。但界面也是整个堆栈中其余部分看待用户的方式。

Q:在你的堆栈模型中,用户可以是人类,但未必一定是人类。那么堆栈中的用户到底是什么?

A:当我们谈及以用户为中心的设计时,我们聚焦于人类用户。现在,任何能够启动我所说的“列”(column)、能够激活堆栈所有层的东西,都可以成为用户。值得思考的是,当一个用户向另一个用户发送消息时,堆栈的各层实际上是按顺序工作的。用户将消息发送到界面层、地址层直到地球层,然后再通过堆栈的所有层发送给另一个用户。要记住的是,在用户与用户之间的简单信息传递中,整个装置都会即刻被调用。但是,启动这些列的,始终是用户。那可以是一个人,也可以是一个高速交易算法,可以是动物、蔬菜、矿物、无人驾驶汽车等等,无论你想要它成为什么。我们看到互联网上的大多流量都已经是非人的了。这种在堆栈空间内与其他机器、动物、算法等共同居住者的共同参与,将是我们更难应对的哲学挑战之一。这不是激进的寰宇主义(cosmopolitanism),也不是拉图尔主义意义上的“万物议会”(Parliament of Things)的深度普选,因为这不是议会,而是机器。它不是一种哲学上的承认,而是一种机械驱动的共同参与。这并不是通过代表机制来传递主权意志的过程,也不是依赖某种透明的多数意见结果来全面引导的机制——它不是机制。但是,如何去处理人类用户对其他用户的高度偶然性地位将会是一个大问题。实际上,我可以预见,在未来十年中,将会出现一系列不同的人文主义原教旨主义,它们会对这一问题进行反击。

《真实的复仇:后疫情世界的政治》(2021)

[

The Revenge of the Real

评价人数不足

Benjamin Bratton 本杰明 布拉顿 / 2021 / Verso](https://book.douban.com/subject/35481249/)

Q:因此,将平台理解为仅次于市场和国家的第三种组织原则就变得尤为迫切,否则我们只能将用户视为消费者或公民,而这两者可能是截然不同的。

A:正是如此。我们关于用户地位的那种论述(来自维基解密等),正试图反击国家机器关系中的原子的、失范的个体。但我认为,用户作为主体地位的潜力并不在于个人从这一事物中退出,也不在于通过加密和隐私来反击第二修正案,而是在于用户地位的多重化和多元化。

界面设计的真正的问题在于,它假定了一个界面一次只被一个用户使用。它将人们个体化并将其视为个别用户,但实际上我们通过这些机制以不同的方式进行协作。如果我们能够理解如何设计这些分布式协作用户位置的界面,那么我们就能够取得一些进展。我借用的一个例子是代理用户(proxy-users)。在代理用户系统中,用户占据一个位置,但界面会认为它来自另一个地方。用户不等于人。你也可以有两个用户,但实际上是同一个人。在某一时刻,你是否知道你可能在特定时间参与的是哪个复合用户,这几乎无关紧要,就好像你体内的细菌也不需要知道你的驾驶执照号码是什么一样。

我们如何定义参数并划分我们在一天之内占据的不同类型用户位置的形式,这个问题很有趣。换言之:当我们能够从概念上将用户的能动性和政治权利责任与人类个体有机体的能动性和政治权利责任区分开来,不再将它们理解为同构的映射关系时,我们就能进行更好的对话。这并不是因为这样做“好”,而是因为它至少能帮助我们了解我们现在所处的位置。

Q:这将更清晰地表达人类在与机械和有机生物对立/协作时的位置。

A:所有这些最终都是哈拉维意义上的赛博格位置。

Q:对许多人来说,人类的能动性仍然是唯一真正的能动性来源。尽管许多人开始习惯于机械能动性的概念:人工智能、机器人等。

A:但这些仍然被投射为虚拟类型的能动性,与真实的(人类)能动性相对立。

Q:堆栈中的用户层开放给了很多不同种类的能动性。你能够谈谈堆栈用户层中非人的以及非机械类型的能动性吗?是否可以想象,例如冰山、云、动物或植物在被“阅读”之外,也能发展出某种用户能动性?

A:是的,我认为可以用多种不同的方式来想象这一点。正如人类用户和机械用户、物理机械用户和算法机械用户之间没有明显的区别一样,蔬菜门类和其他类型的用户之间也不一定有明确的区别。这些种类的赛博格复合物可以和植物、蜜蜂、河流和冰山一起运作,就像它可以和我们一起运作。你可以从几个方面来思考这个问题。其一,在复杂的本地化环境中发生的通信形式已经比我们现在所能建模的通信形式要密集和丰富得多。所有事物都在不断与其他事物对话。

因此,这并不是把信息流本身引入其中的问题。但是,你可以将其中的一些信息流进行假体化,由此,在某个位置运行的东西就能以不同于其正常能力的方式来感知、激活或参与信息。这可能会改变在某种情况下发生的内稳态嵌套层。因此,我们可以看到植物、花卉和蜜蜂的假体化和赛博格化。也就是一种生物技术层面的地球工程。如果要从另一个角度来思考与此相关的设计空间,不妨进入地址层。任何有能力参与这一系统的事物都必须是可识别的,都必须在地图上有一个位置,有一个可以说话的位置。现在,在互联网上,这主要通过IPv4寻址系统来运作。这种运作相当不错,但必须在此基础上构建一些变通方案,因为其总理论寻址空间约为40亿个,少于全球人均数量。因此,在一些真正的、强大的无处不在的计算环境中,IPv4无法真正实现扩展。IPv6是新的迭代版本,它具有128位的寻址空间,所以如果你进行计算,将这个数除以70亿人口,每人大约有10的23次方个地址。这相当于每人拥有同阿伏伽德罗常数相近的地址数。

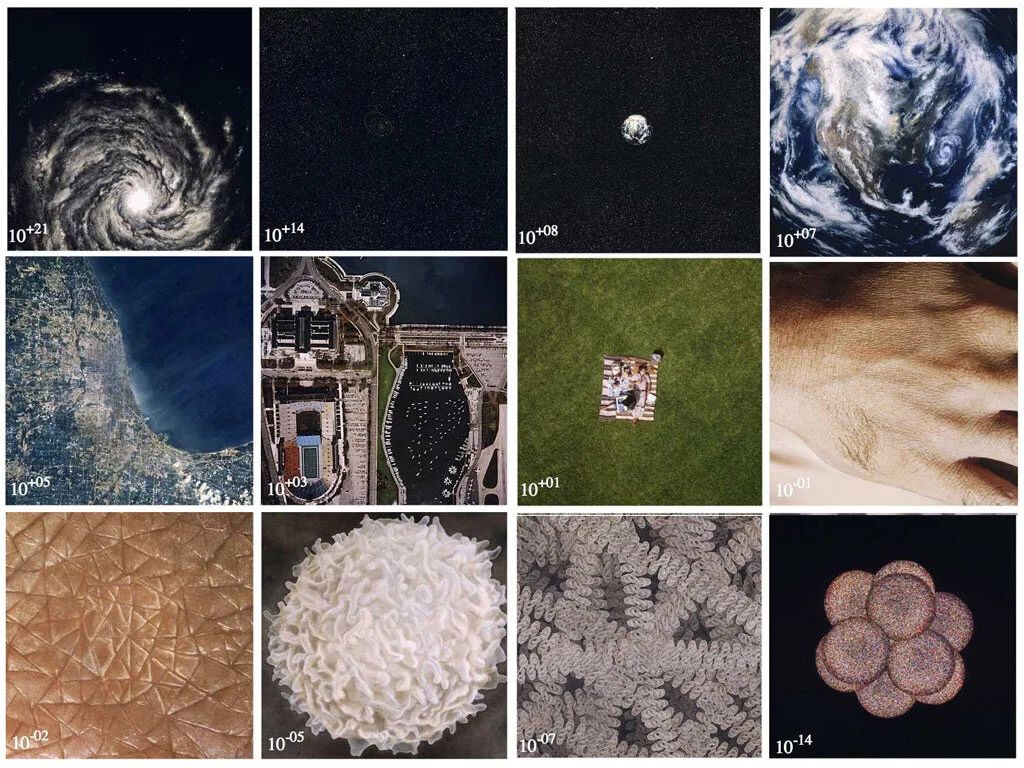

埃姆斯夫妇,《十的次方》(1977)

如果你想在你的生命中为每件曾经接触过的事物分配一个IP地址,这个数量将会无法穷尽。你几乎可以达到与你接触的事物的分子级别。但如果你将这个数字细分到更大的用户数量,不是70亿人类,而是细分到水仙花、蜜蜂和昆虫个体时(它们在一定程度上也拥有地址分配权),你就会得到一个场地条件(site condition)的概念,据此可以设计出一种(有着非人类用户同在的)场景。

目前的物联网场景在很大程度上仍是关于牙刷如何与冰箱进行通信。它主要涉及到我们对物体尺度的自然感知范围内的事物。但是,当你拥有这种深度寻址能力时,就有可能想象不同物理尺度的事物能够以前所未有的方式交换实在的信息。这些物体之间不仅存在概念上的关系,还可能进行实际的信息交换。

在尺度为10的负9次方米的事物和尺度为10的9次方米的事物之间可以进行信息交换。它们对彼此说些什么?我们其实不太清楚。正是这种事物之间的信息交换链的理念,使得以前至少是高度中介的,或者是完全无法相互沟通的事物之间,可以进行这种异类的交流,这非常令人兴奋。

有一些方式可以把所有这些自然过程理解为某种程度上是算法化的,通过这种方式,你可能会把堆栈看作是一台行星计算机之上的第二台行星计算机。也许,这更多涉及到合成计算(synthetic computation)与自然计算(natural computation)之间的交错,而这种交错已经在发挥作用了。

Q:堆栈作为一种跨尺度交流的方式在有机生态学中并不存在。如果出现这种情况,它将通过界面层来实现。目前,界面主要是人类界面,只有部分是机械人造物界面,都旨在为人类和机器提供服务。在这种情况下,非人类有机用户将通过什么界面来访问它呢?

A:如果界面首先是一个可能性空间的地图,通过这样的仪器化方式操作能够使其实现所代表的任何功能,那么对于蜜蜂、树木、森林或土豚来说意味着什么呢?这些生物每一个都以某种方式来感知周围的世界——即使只是树枝上的一只蜱虫感知着热量——那么在某种程度上,世界的一部分对它们来说就是可感知的。

这是正确的问题,是由堆栈的含义所推导出来的问题。我们可以代表这些非人类用户使用什么样的界面语言,将它们引入这个系统;它们又可以在什么样的条件下创造、提议、优化另一套界面系统,而人类并不一定需要参与其中?

接下来要做的就是发展一种考古学方法,探索它们可能的先例——如果我们能够识别它们的话,因为我们可能根本无法做到这一点。

在人类世和后人类主义的背景下,这里讨论的非人类用户与OOO和思辨实在论中讨论的非人类用户有相似之处。但我想在此做一个重要的区分:它们在描述这种情况方面所能做出的贡献,同样适用于一个世纪前或公元前2015年,因为它们代表一种本体论立场。

但我并不是在进行本体论论证。我是在论证一种技术机制和基础设施,这种机制和基础设施将为工具性关系创造条件,在这种条件下,这些事物以一种非常特殊的方式共同参与,这在20年前是不可能的,更别说在2000年前。

因此,不要把特定装置的运作方式与本体论论点混为一谈,后者见仁见智,可能是独特的,也可能是普遍的。

Q:在Sonic Acts等其他场合,您提出了“后人类世”(the post-Anthropocene)这个词。这似乎是指堆栈中的用户层?

A:可能是。这是后人类世可能出现的条件。

Q:你是指人类灭绝的时期吗?

A:不一定。昨天会议上有人说“我们无法逃脱人类世”。我的回答是,好吧,地质时代反复更迭……还记得你四年级时看到的泥盆纪和白垩纪地图吗?当然,有逃脱的办法。只要等待足够长的时间。我们思考了太多人类世的困境,也许可以稍作停顿,思考人类作为一个地质行动者(geologic actor),那么替代方案就是可能的。人类世已经证明了地球工程是可能的。

在短时间内,我们已经迅速将整个地球地质工程化了。能做到这一点并不意味着我们有意识地在做,但无论如何,无论我们是否愿意,或者我们是否将其看作有意的轨迹,至少在未来可预见的时间内,我们将成为地质工程师。在这点上,我们做或不做都会对地质工程层面产生影响。因此,关于后人类世,我们唯一能知道的是,它的基本界定是,人类不再是主导的地质行动者。这意味着可能我们已经灭绝了,可能我们变成了无法被辨认为人类的其他东西。我们的DNA仍然存在,但人类作为一个物种的图表却不在了。我们不知道会怎么样。但我使用这个术语是希望表达“这最终是我们想要实现的”。后人类世应该被看作是一个终将实现的目标。一个山外有山的世界。

Q:那么,后人类世既非乌托邦,亦非反托邦,或以某种特定方式带有价值色彩?

A:这是一个反末世论(anti-Apocalyptic)的概念,与某些末世千禧年叙事中援引人类世的方式有相似之处。对于一些人来说,这就是他们喜欢人类世的原因。世界末日的故事是它们道德共同体结构的一部分。我发现这些本质上是反动的、极其保守的天性。反驳世界末日叙事的一种方式,就是命名在那之后的时间,无论你是否在那里,这都会发生。我正在抹去他们的启示录,以便于让他们继续前进。

布拉顿在博古睿讲座,清华大学,2023年

Q:所以后人类世是一种修辞立场。

A:作为一个概念,它在我现在正在写的关于人工智能、机器人技术、合成生物学和诸如此类的书中扮演了更重要的角色。因为所有这些东西都在质疑人类作为地质学、生物技术、生物政治行为者的地位,而《堆栈》并没有以这样的方式阐述该观点。《堆栈》并没有在千年的层面上进行论证。它不是关于人类与哲学的关系,而是一部政治哲学著作。

Q:我之所以提到 “后人类世”,也是因为加州人对 “奇点”抱有很大的信心,将其视为另一种末世论的故事。

A:同样保守,同样反动。

Q:但这完全不是你的叙事方式。你能详细解释一下吗?

A:我在超人类主义和后人类主义之间做了很明确的区分。这与两者运用人类形象的方式有关。从最简单的意义上讲,超人类主义是一个关于人类个体的重新整合和放大的项目,人类个体是自我封装和自我管理的有机体,可以作为个体进行创新和自我扩张。也是《X战警》这类影片的阿特拉斯解读。我认为后人类主义是一种潜在的空间,当人类所处困境的当代哥白尼式创伤与纳米技术和生物技术等当代技术被理解为对超人类主义者所迷信的人类概念的挑战时,这种空间就会变得清晰,并成为另一种认识论的先决条件,这种认识论将在不同的背景下定位人类智性的特殊性。在我看来,它们实际上是两个方向完全相反的项目。

阿姆斯特丹王宫的阿特拉斯雕像

Q:简而言之:超人类主义过分以人类为中心,而后人类主义则不然。

A:没错,后人类主义深度怀疑以人类为中心的起点,而超人类主义则将其作为核心所在。虽然人类思维和个体的神经认知状态最终可归结为物理学,但这并不意味着将其简单置于一种硅基层面,尽管超人类主义者乐此不疲。我认为我们可以事先假设,在神经身份网络的具身媒介转换后,最后能够幸存下来的东西将是存在于生物体内的任何连贯的自我意识和身份意识。尝试这样的项目非常好,但这并不因为它会扩大先前身份的逻辑,而是因为它会消除这种逻辑。

Q:后人类如何映射堆栈中的用户?

A:用户在堆栈中的位置迫使我们采用一种后人类的认识论框架,因为我们必须弄清我们与这些非人类行为者之间的对应关系,而我们制造的这一机制将我们置于其中。现在,我们与它们成了表亲和邻居,而以前却不是。用户是一种技术关系,一种需要后人类认识论框架的关系。非人类用户并不一定会映射到后人类的形象,但两者在本质上都是赛博格。这些都是相互交织的;不再是动物/植物/机械造物之间的关系。

原文出处

Garden of Machines展览官网,2015年。本文为Het Nieuwe Instituut的电子文化专家克拉斯·科滕布伦威尔(Klaas Kuitenbrouwer)对布拉顿进行的采访,采访时间为2015年2月29日。

本杰明·布拉顿(Benjamin Bratton,1968-)

美国技术哲学家、媒介理论家,加州大学圣地亚哥分校教授,行星计算未来项目“安提基特拉”执行主任,研究领域横跨计算机科学、数字基础设施、人工智能、行星理论以及当代政治哲学。著有《堆栈:软件与主权》(2016)、《在地改造》(2018)、《真实的复仇》(2021),主编论文集《机器决策并非终局:中国与人工智能的历史及未来》(2024)。