一种刺耳的声音--电影秃鹫

影片中大章第一次出现后有一个脸部的特写镜头,那个镜头让我想到陈为军的《好死不如赖活着》,后者的大特写更具有侵犯性,拍摄的是躺在院中木板车上的濒死之人脸上的苍蝇。对于这样生命垂危的拍摄对象,采用大特写镜头去拍人脸,我非常非常好奇这些导演这样拍摄时当下的心理及动机。当然在这部片子里这也是主人公唯一的脸部特写,后续的镜头都保持了一定的距离,尤其到大章去世前一两个晚上,镜头推得更远,从房间门口往里拍,很好奇导演在这个过程中的心理变化。

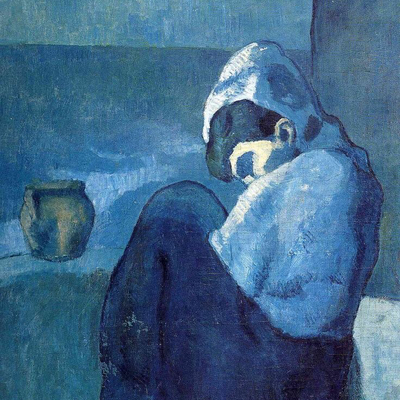

另外一个感受是,在观看影片的全程,尤其是大章去世前的画面,我的头顶就好像悬着那副《饥饿的苏丹》,作为观看者的我甚至都好像化身成那只等待死亡降临的秃鹫,承受着巨大的道德及心理压力。以及另一层私人层面的原因,看到大章浮肿变形的身体及家人日常的照料,这些相似熟悉的画面对我来说也是一种难以忍受的创伤。摄像机变成冰冷的掠夺机器,我自我带入的就是,如果有人这样来拍我的家人,我太明白他要拍的是什么了。所以我在看大章去世前的画面时,身体一刻不停地保持着紧绷的状态,并且是带着对影像的恨意才继续看下去的,电影不该是这样的,带着温度的电影不会是这样的。

我当然希望这些都是我的臆想,但从略显轻松的映后来看,我仍然坚持我的主观感受。映后竟然还有人问出“没有拍到主人公去世的画面是不是一种缺憾”这样令我怀疑自己人生观的问题,现在的电影文学秃鹫已经这样普遍了吗?当然我不相信导演本人不觉得影片没有任何伦理问题,不然映后那位家乡就是影片拍摄地的观众提问的时候,一个可能会被影像伤害到的潜在对象作为一个活生生的人浮现出来的时候,现场突然出现的安静又怎么解释呢。还有一些映后摘录,大章一家人以为导演是记者,拍摄他们可以给他们提供帮助,但后续是否有帮助未曾知晓,导演的纪录片获了大奖大章一家人是否知晓也未知。但导演随口提到的一句“那三个小孩的未来也可想而知,可能就以后读个技校出来打工”,虽然可能现实确实就是会朝这个方向发展,但好像导演本人也并没有一丝干涉这个无力滑坡的意图,对他们未来的畅想非常轻易地就决断了,会让我觉得,导演的态度很轻佻。

我很喜欢的日本导演小田香说过,“a camera is a tool which, depending on how it is used, can destroy people” ,以及,“只为了拍电影而拍电影,会是一件很糟糕的事。”