牺牲与拯救

仍旧是讲“信仰”,《牺牲》比《乡愁》更进一步地呈现了俄罗斯非宗教式的悲悯与坚韧。《乡愁》里多米尼克走在一条不可名状甚至是荒诞可笑的追求信仰的道路上,而《牺牲》里塔可夫斯基将这信仰砌进了生活——毕竟是拍给儿子看的——生活里重复行为的仪式感浇筑了支撑内心的信仰。即使世界即将毁灭——在他的认知里世界正在被毁灭——也要保持内心的平和。

这样的主旨放到今天,与其说是仍未过时,不如说是恰如其分。但需要思考的难点是如何才能运用当代语境来表达这一主旨。

我在一片黑暗中靠在墙上盯着光亮微弱的屏幕,听塔可夫斯基缓慢地絮絮叨叨。他把自己的悲观绝望借角色之口一股脑地倾吐出来,却又试图在电影里与这种悲观达成和解。亚历山大的扮演者厄兰·约瑟夫森这样评价塔可夫斯基:“他悲观的处世哲学同他的电影所传达的乐观信息是矛盾的。不过,在我看来,这更像是一种令人愉悦的悖论。”[1] 在《牺牲》里我看到了原因:是因为他想将希望留给儿子。我总是认为这些天性悲悯的人创作产出只是为了自救,这当然一定是动力之一,但有时也绝不仅是为了自救。我是多么绝望沉沦又无药可救啊,但我一定要把内心最美好的东西留给你。

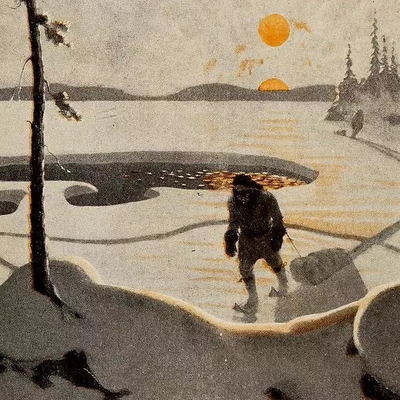

亚历山大说希望牺牲自己来挽救这个堕落的世界,这当然是无用的,毕竟世界不是由这样的人组成的。但是这样的人或许可以彼此联结,所以塔可夫斯基要表达自己,要真诚地拍电影、讲故事。这位“认为自己是与土地、人民有着深厚联系的知识分子”[2]的俄罗斯人啊,他认为“有太多比快乐更重要的事”[3],于是你能越过你们之间的一整片苍茫平原,看见大地彼端渺小的他陈恳又真挚的眼睛。

儿时的我有点像精神俄罗斯人,也不能这么说,毕竟非宗教式信仰同样存在于中华文化里。家母说我在年幼时期里经常在客厅铺一个毯子然后坐下来独自絮絮叨叨,这件事我不记得了,但记得的是小学时随身携带着一个三厘米大小的塑料小人,并在每晚睡前对它说话——当然不是认为塑料小人终有一天会回应我,但大概是相信举头三尺有神明的。这些曾经支撑我活下来的行为举止早就在漫长又破碎的生活里渐渐遗失了。

电影的一开始是亚历山大带着儿子一起种树,边种边告诉他一位修士通过日复一日地浇灌令枯树开花。枯树值得浇水,但我想枯树开花其实是错觉,它只是成为养料滋养了新的生命。我也想去保护那些像我一样的孩子。我不理解人类种族延续的意义,但是纵观我目前为止这短暂的这一生,被救(包括自救与他救)总比不被救好。

用刚刚在豆瓣看到的一句书摘做结,这便是牺牲与拯救的道理了。

世界万物自诞生之初就注定必然要消失,因为万物都必须在时间的指挥下彼此依靠彼此偿还。[4]

[1] 《我的不朽已然足够》 [2] https://movie.douban.com/review/4846008/#comments [3] 《我的不朽已然足够》“说实话,我从来都不认为艺术家能够在创作的过程中感到快乐。不知道这个词用得是否正确,快乐。不,从来都没有。人活着并不是为了快乐,有太多比快乐更重要的事。” [4] 《地形学故事》 https://book.douban.com/annotation/95221930/