[翻译]引《结构》,读《结构》

遗忘在知识生产里扮演什么角色?阅读在致知活动中的地位如何变化?库恩是一个特别好的案例(同样的,他是不是最好的科学哲学家并不重要,同时代的波兰尼、丹图依然出色)。但对我自己而言,这篇带来的省思是我自己的研究实践从什么时候开始变得不以阅读书本为中心的?还有,面对学生交上来的论文的无奈和疑惑:后面常常一串文献列表,却说不清到底观点是怎么形成的。文章是2012年为了纪念《科学革命的结构》出版50周年所举行的一场研讨会上Andrew Abbott的发言 Structure as Cited, Structure as Read。也是本书的第九章。

要对库恩的书谈些新的观点,我是力所不及的。但和每一位说过这句话的人一样,我还是要继续谈谈我对这本自出版以来每天被引用不止一次的书的一点看法。我以局外人的身份发言。虽然我的博士生领域考试(field examination)选的是科学社会学,但自那不久,科学社会学的转向让我觉得不再合志趣,于是我投奔了职业社会学。我从未发表过自己写的关于一个知识系统的民族志——也许精神病学家这个行当没有物理学家和生物学家高尚。因此作为我对学科和知识分子阵营的新兴分析的一个案例,我主要从远处看科学社会学和科学史。

我在这里对库恩现象进行了一个简短的、分为三部分的考察。我首先用Web of Science(WOS)的引文数据对他的总体影响做了一个简短的概述。然后,我分析了页面引用的数据,揭示了学术阅读实践中的一些变化。最后,我转向了我自己的阅读。因为到头来,对这样一篇文章来说唯一恰当的准备就是直接阅读一份干净、没做过标记的文本——对我来说,这是39年来的第一次。学术阅读不应该是在屏幕上快速翻阅,也不应该是只浏览最喜欢的段落或被遗忘的细节,而应该像一名大学生那样进行热切、质疑的学习,学生的想法仍然崭新,阅读还没有沦为一种工具或义务。

1 一般模式

让我先用引文数据勾勒一下该书的总体影响。我首先声明:我对这些数据不抱幻想。在对我自己关于职业的书一整年的引文所进行的一项发表了的分析中,我发现这些引文中75%是不必要的,超过50%的引文所出现在的文章显示,它们的作者要么没有读过,要么没有理解他们所引用的那本书。1因此,引文显然存在很大的问题。但由于它们至少提供了我们对库恩影响区域的一般性认识,我将在这里使用它们。

我的数据来自WOS数据库,因为它们只涉及同行评议的材料(peer-reviewed materials)。在这些数据库中,我只看艺术/人文和社会科学引文索引( Arts/Humanities and Social Sciences Citation Indexes)中的引文,因为这些是我的实质性兴趣领域。我将注意力限制在对《结构》英文文本的引用上,因为我今天的第二部分将关注页面引用,而外文版的页码会不同。(当然,对英文版本的引用在任何情况下都在 WOS 数据库中占绝大多数)。最后我特别指出,我所有的检索都是以两年期为单位进行的,因为当时WOS新的日期接口在年度层面似乎存在无法解决的问题。

在这些限制条件下,从1962年出版到2012年11月为止,《结构》被引用了15,635次。从1963年到1985年间,引文量几乎呈线性上升。在那之后直到2000年之前一直保持在每年450次左右的水平,然后有所下降,而在2005年之后又迅速上升,这可能是由于WOS基础数据库的覆盖面扩大。简单地说,《结构》用了20年左右时间实现了[引用]饱和,此后一直大约保持着不变的位置。

然而,这些引文的位置却发生了很大的变化。在这里,我们必须回顾三件事。首先,许多期刊同时出现在几个WOS类别中,所以区域比较是模糊的。第二——相比之下——随着时间的推移,WOS类别保持了比较合理的一致。这意味着我们可以判断类别内的变化——只要我们记住在这整个时期,总引文的逐渐趋势明显上升。这既是因为WOS囊括了更多的期刊,也是因为[文章所列的]参考文献列表变得更长。第三,2008年之后,WOS的覆盖面急剧地扩张,所以我在下面的发言中以这一年为结束点。

通过分析逐个领域的数据,我们很快就会发现,大多数单个学科的数据和总体数据的模式一样:最初的接触/参与(engagement)呈现出一个或多或少呈线性增长的时期,之后是一个较长的稳定期或缓慢下降期。不同的是最初上升的斜率和最终达到的稳定或下降的时间。一个例外是我们可以称之为「应用领域」(applied fields),它包括许多领域,但我在这里选择了教育、法律、管理、商业、精神病学、社会工作以及信息和图书馆科学等作为代表。从整体上看,这些应用领域中长期的引用模式是随着时间的推移而稳步上升,没有出现平缓的现象。

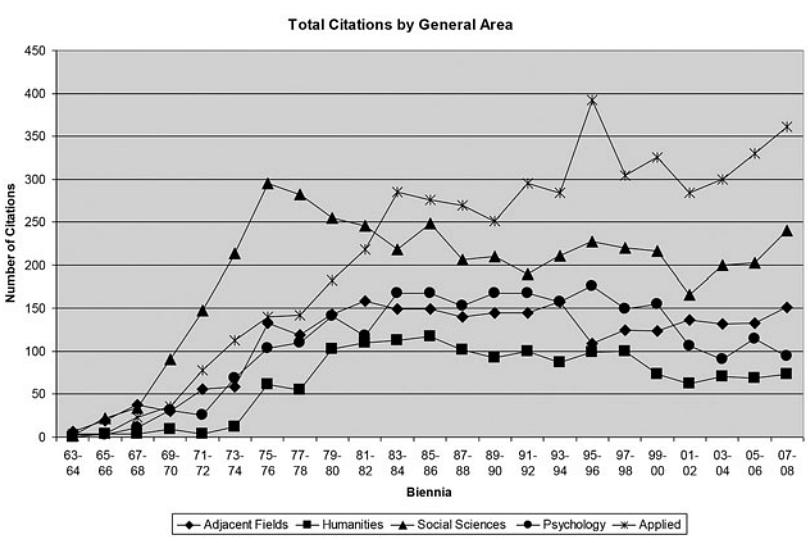

图9.1 一般领域内的引文总数

从图9.1中可以看出,库恩的知识首先在他紧邻的领域(adjacent fields)传播:科学史和科学哲学(history and philosophy of science,HPS)的跨学科以及史学和哲学的学科。在1960年代末和1970年代初,库恩的知识几乎立即在社会科学领域得到了广泛的传播,其中以社会学为首。这一点并不奇怪,因为WOS的社会学的标题类别下包括了科学社会学。然而,社会科学对库恩的总体引用已从1974年前后的早期高峰慢慢回落,尽管它仍然非常可观。

人文学科——文学、宗教、伦理学等——在1970年代中期以后一下子发现了库恩,到1980年左右达到饱和,此后一直保持在接近这个水平。至于各种心理学,我把它们与社会科学和人文分开归类。它们的发展轨迹与人文学科相同,尽管在2000年后最终出现了下降。

最后,应用领域以稳步上升的速度接受了库恩。目前,这些数据显示库恩引文里约有40%来自于这些应用领域——尤其是教育和管理,这两个领域是2000年以来引用库恩最多的文献领域。事实上,自1969年以来以两年期计算,教育文献一直是引用《结构》的前三名文献[类别]之一,而从1985-86年到1999-2000年,教育文献是引用库恩最多的领域。

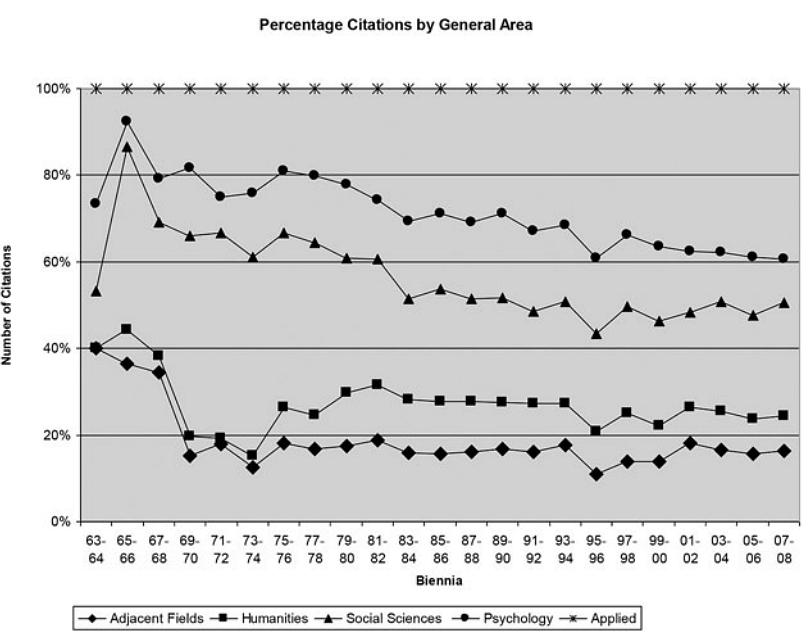

所以总的来说,库恩自己的领域最先知道了他,并迅速稳定地提供了对他15%-20%的引文。然后社会科学在1970年末后来居上成为了库恩的主要引用者,最终稳定在20-25%水平。人文学科和心理学各自有一个稍晚的库恩扩张——1970年代中期到后期。它们最终分别稳定在5%和10%左右的引文量。应用领域在1970年代逐渐发现了库恩,而且到目前为止尚未停止他们对库恩的渴求,提供了他目前40%的引文。图9.2显示了这些趋势的结果,即库恩在这些大领域内任何特定时间被引用的相对比例。很明显,他在自己的领地上开始成为一个人物,在1970年代和1980年代初成为一个著名的社会科学引用对象,并最终成为一个在应用领域广受关注的通用人物(generic figure)。

图9.2 一般领域内的引文百分比

然而,在这些特定的领域内却存在着一些惊人的差异。因此在库恩的主场,哲学本身与库恩的接触较慢,但从1974年到1980年弥补了失去的时间,至1982年达到每年40次引用,但此后一直在持续下降。相比之下,库恩自己的领域——HPS——则表现出长期稳定上升的兴趣,到现在才趋于平缓,每年贡献约30次引用。与此形成鲜明对比的是,库恩在广义的史学中从来没有什么存在感。尽管如此,综合来看,库恩的主场学科每年稳定地提供了他450次引文中的75次。

在社会科学领域,正如我所指出的那样,占主导地位的是社会学——到1974年时,社会学每年的引文次数超过50次,1982年后又迅速回落到20次左右。经济学也是库恩始终如一的引用者,到1976年达到了每年20次的引用平台期,并一直保持到现在。政治学对库恩的引用在1970年代中期有一个明显的爆发,但已经回落到现在每年10到15次。人类学在早期也曾有过兴趣的爆发,但现在已经回落得更厉害了;库恩现在每年只在人类学期刊上出现5到8次。全部加起来,整个社会科学领域对库恩的兴趣在1970年代中期出现了一个快速的高潮(达到每年150次以上的引用),而从那时起开始了一个缓慢的下降。

正如我所指出的,人文学科与库恩的相遇较晚,但发展很快,且几乎保持了原来的高峰。文学兴趣的减弱被来自宗教研究和伦理学兴趣的增加所平衡。即便如此,人文学科对库恩的引用在任何时候都只有社会科学的三分之一到二分之一。人们可以推测:不是库恩,而是福柯成为了人文学者的通用引证(generic citation)——用C. I. Lewis的话说是「暂时的先验(temporary a prioris)」的概念。2库恩本质上成为了「存在接续有差异的世界观」这一事实的通用引证,这一理论同样由人类学家的兴趣怏怏所确认,因为当然人类学家在这一问题上有自己的大量文献,而这一文献远早于库恩。

在应用领域中有一些显著的趋势。教育领域在1970年就发现了库恩,并越来越多地引用他,直到1992年左右才趋于平缓。相比之下,管理领域直到1980年代才开始研究库恩,并且从那时起引用库恩的频率越来越高。图书馆和信息科学很早就发现了他,并缓慢而稳定地增加了对库恩的引用。与上述三个领域形成鲜明对比的是法学和精神病学。它们都遵循着一个「繁荣-萧条」的模式:在1980年代和1990年代出现了库恩风潮,恰好在法律领域规模要大得多,但此后急剧下降,与社会科学的趋势相仿,但较晚。

那么我们应该如何总结这些数据呢?在我看来,这意味着库恩有三大受众/接收者(audiences)。第一个在哲学、HPS和科学社会学等库恩的主场。HPS与库恩的接触时间早且持续时间长。相比之下,哲学和科学社会学都与他有相当多的接触,而且时间很早,但它们最终开始转向其它事情。

第二大受众在于社会科学,或许也包括心理学。这些领域大多在1968年到1980年之间与库恩有过一些重要的接触;除了人类学之外,其它领域都对这本书保留了相当的兴趣。人们猜测,库恩的科学模型导致了这些领域中的大多数进入了一个严肃的自我质疑期——在社会学3中当然如此——但在那次对抗之后,这本书主要是作为一个通用引证而存活下来,以证明对知识的看法事实上确实会随着时间的推移而稳步变化。

第三个受众在于应用领域。我对库恩在这些领域的运用了解不多。人们不禁要问,管理领域文献是否通过引用库恩而将领域内最新的时尚称为一种新的范式,从而奉为神明?人们不禁要问,信息科学家们是否在利用库恩作为一种打击手段来击败那些否认他们新的、相当空洞的知识理论的人?人们不禁要问,为什么精神病学家中有这么多库恩的长期粉丝:这或许与对精神分析的攻击有关?

但这些论点仍然是猜测。我只能说,有证据表明:第一,库恩实际的知识变化模型在他的核心领域仍然引起人们的注意;第二,这本书在大多数社会科学领域已经重新稳定在了通用引证的地位;第三,应用领域文献正在非常大量地使用他,尽管在没有进一步详细研究的情况下,我们无法确定到底它们是如何引用的。

2 页码下的库恩

我们可以通过考虑库恩的哪些部分实际被引用来进行重点分析。那么让我来详细分析一下《结构》的页面引用情况。

在大家早已熟悉的芝加哥大学出版社版本中,这本书有210页。它采用了清秀的字体。眉题上以无衬线字体显示了《国际统一科学百科全书》字样。4在最近的五十周年纪念版中,页码略有变化,到「后记」处偏离了一页,在书尾处偏离了两页。5幸运的是,该版太新,还没时间贡献WOS的引用数据。所以我们有了五十年来一致的页码。郑重声明:我是在2012年11月6日检索到这些页面引文的。

正如我前面所提到的,自1962年以来,人文和社会科学中有15,635篇论文引用了《结构》。这期间有18,262天,所以引用率非常惊人:仅在这些领域就接近每天一次。但在这15,635次引用中,仅有869次——约6%——提及了某一页或某一章。6这个数字实际上表示一个上限,因为WOS的格式使得从这个数据中删除重复的内容变得非常困难:如果一篇论文引用了《结构》中不同的两页,那么它可能会在上述数字中出现两次。所以,对库恩进行页面引用的不同论文的实际数量可能低于800篇。

这种缺乏页面引用的情况,立即揭示了一些相当重要的东西。芝加哥大学图书馆学院在1950年代初所做的详细学科问卷调查告诉我们:截至当时,社会科学中大约有三分之二的引文都包含了页引。7在那个年代,引文是对某一具体陈述的具体引用,而不是一般的提醒或一种通用的姿态。当然,今天的情况已大不相同。社科期刊文章中的引文大多不指定页码。例如,在我自己二十四年前出版的第一本书的两千条引文中,只有3.7%的引文含有任何页码参考。或者再看一下两大社会学期刊最近一期的文章,就会发现只有5%左右的引文有页码信息。

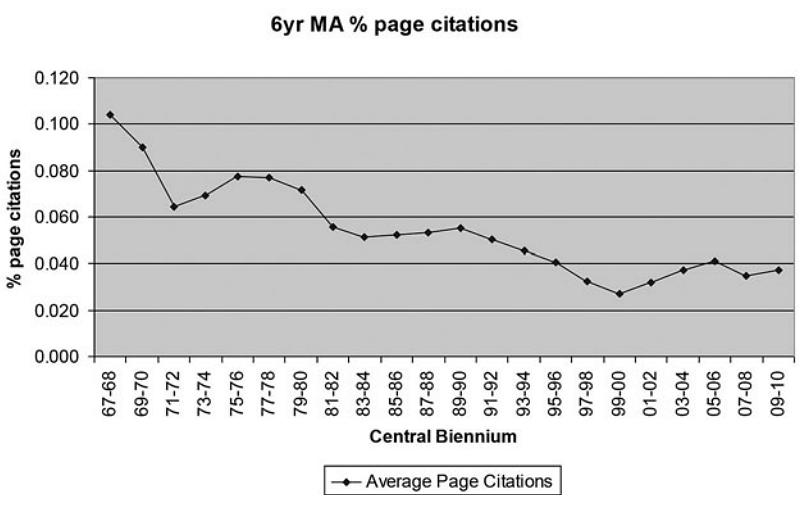

那么我们可能会怀疑《结构》的页面引用率也同样地下降了。事实证明这个预测是正确的。从1963年以来的每一个两年期来看,包含页面信息的引文比例在开始时约为14%,但到1970年代中期下降到8%左右,到1980年代后期下降到5%,最后到2000年代中期下降到3%。然而有趣的是,不时有页面引用的爆发打断了这种下降,可能是由少数论文——也许是会议上的论文——详细追溯库恩所造成的。图9.3显示了这些数据,为了强调趋势,这些数据是三个两年期(即整整六年)的移动平均数。

图9.3 引文百分比(六年平均移动)

这种长期下降的模式表明,绝大多数对该书的引用是笼统而模糊的,而不是明确而具体的。所以页面引用数据大致证实了我先前的假设,即该书已经成为「世界观变化」这一观点的一般性引证,而非标志着世界观如何变化的特定理论的具体引证。

我们可以进一步聚焦这一分析,问问在这微不足道的869次引文中,《结构》的哪些部分被引用得最多?结果发现,各部分的第一页占据了主导地位:恰好有一半的页面引用指向了各章节的第一页。或反过来说,除去一些小的例外,这些第一页的引用比书中的任何其他页面都多。例外的情况有些令人费解:第九章(关于革命的本质和必然性)的第一页只被引用了1次,第四章(关于常规科学即是解谜)的第一页只被引用了2次。此外,后记的第二页,其对「范式 」(paradigm)一词的各种意义的拆解,被引用的次数(22次)比第十章(21次)、第十一章(15次)和第十二章(12次)的首页略多(对其它页码引用的次数与第十二章的并列)。

尽管如此,单页被引用次数最多的是第二章的开篇,它定义了常规科学(normal science)和范式概念。这一页占了所有页面引用的12%,不过我要提醒大家,鉴于页面引用普遍罕见,这个最重要的页面仍然只占《结构》总引文数的0.6%。

从整体上看,页引在各章的分布出奇的好。诚然,第二章和后记各占总数的16%左右,但第一章(关于历史)、第三章(关于常规科学)和第十二章(关于革命的解决)各占9%左右。而除了无奈的第四章(关于解谜),其余的都有4%到7%。

很容易总结这些发现——已经很明显了。除了极少数的引用外,所有的引用都是对全书的引用。至于这一小部分则有一半是引用了下一组最大的单位——章节的开头。而从整体来看,两个主要章节的引文约占总数的三分之一。在每一个层次上,引文都是非常狭窄的堆叠——呈现一种分形的模式(a fractal pattern)。

至于按引用次数划分的页面分布,则是常规的伽马分布曲线,有一个巨大的左侧气泡和一条长而平缓的右尾。我已经谈到了尾部:贡献了绝大部分引文的章节首页。那么左手边的气泡呢?整整28%的页面从未被引用过,另外23%的页面只被引用过一次。这些未被引用的页面中的许多是专门用于扩展的例子(例如,32-34页,104-107页),尽管偶尔的例子页面——比如第74页上对麦克斯韦的讨论——已经被多次引用。其他未被引用的页面涉及细枝末节(80-81页,126-128页)或模棱两可(139-142页)。

让我总结一下我认为我们从页面引用数据中了解到的情况。首先,从页面引用的稀少性及其局限于核心概念页的情况来看,我想我们可以有把握地猜测,大多数引用本书的人没有读过大部分——甚至是任何——内容。随着时间的推移,页面引用率的不断下降表明人们对本书具体论点的参与度在下降,并将其降格为对「世界观必然发生变化」这一观念的一般性引用,将其与福柯、曼海姆、迪尔泰等许多人并列,成为这一通俗观念的标准引证。

同时,我认为我们不能从50%的篇幅几乎没有被引用过这一事实中得出结论,认为这些篇幅对《结构》来说是不必要的。如果没有它们,《结构》就只是一篇长文章——据我估计,它的长度在五万到五万五千字之间,大约是一篇很长的社会科学论文的两倍。我认为,论文缺乏书籍的厚重感。这五十页基本上没被引用的篇幅才是《结构》作为一本专著(monograph)的尊严所在,能够进行专著所能支撑的实践:多类的阅读作业、对论证详细的批判,等等。

尽管如此,页面引用集中在最容易被引用和最明显的地方(最显著的是将书作为一个无差别的整体)确实表明了学术阅读质量可能发生的世俗性下降。这种下降与今天的页面引用数字和之前引用的数字(1950年代中期特定学科的引文研究)相比较所显示的下降相一致。

3 阅读库恩

这个关于阅读的悲哀结论将我引到第三个话题:我自己对《结构》的阅读。2012年11月10日星期六上午9点35分,在我每月一次的有一个十名研究生参加的写作活动的房间里,我坐下来通读了《结构》。这花了大半天的时间。我用了一本相当不错的版本,没做任何标记。不过我还是做了笔记。

正如你所能猜到的,这一崭新的尝试显示了本科阅读的惨痛失败。我笔记中的许多偏题和无关之处暴露了这样一个项目不切实际的本质,见证了许多可能的框架,这些框架现在挤满了我当前对这本书的阅读[理解]。我可以把它作为它写作时的智识环境的原始数据来阅读,因此我确实注意到格式塔论点的频繁使用,就像今天的瓶装可乐一样过时。我可以读到它的逻辑性和连贯性,因此我确实注意到,与关于常规科学和范式的开场辩论的流畅性相比,关于规则论点的[ad hoc]特定性质。我可以把它作为一个案例研究来解读它的高引用率,因此我确实注意到了它的简洁和清晰,它专注于一个新的概念和几个清晰的例子。

但最后,我不可避免地对库恩论点中最接近我自己当前关注的那个方面反应最强烈:他对知识理想的讨论(ideals for knowledge)。所以,我就简单地谈一谈这个话题。

库恩的规范性观点在他关于科学进步的最后一章中表现得很明显。他首先问,为什么科学会进步,而艺术、政治理论或哲学却没有进步。他指出这里存在着同义反复的危险:我们可能简单地用「科学」这个名称来指称任何具有进步性质的知识形式。他还指出,这种进步确实出现在非科学领域,但只是在其子单元或学派内部,而非作为整体。相比之下,科学在任何时候往往不存在平等的、相互竞争的学派,而是存在主导学派的延续,即范式。他再次强调,范式减少了总是从第一原理出发进行推理所带来的认知负荷,并指出某些制度如何有助于提高科学生产的效率。他特别提到了与更大的社会绝缘,以及通过教科书而不是思考实际研究进行的教育。这些实践通过常规科学最大限度地生产新知识。

至于通过范式变化取得的进步,库恩立即承认是赢家书写了历史(所以全部的变革在定义上都变成了「进步」)。但他认为,科学知识变革与纯粹的「强权即公理」(might makes right)的区别在于这些科学共同体的特殊性,即只有这些科学共同体才能做出改变范式的权威决定。他指出,科学共同体是由问题解决者组成的共同体,科学家们在细致的层面上工作,他们的解决方案必须被同行共同体所接受,而且同行被视为唯一的仲裁者。综上所述,这些共同体规则意味着已解决的问题清单和单个解决方案的精确性都将稳步增长。8然而,这些特质并不能保证的是这个过程必然使我们更接近真理。

现在,库恩的继任者们小心地推翻了他宣称的科学界的这种特殊性。令人觉得异常有趣的是,他们这样做的方式很好地证明了他们竭力拒绝的论点。但是,要想知道库恩是否错误地认为科学拥有这种特殊的社会组织形式,不如考虑一下这个问题来的有趣——他为什么没有看到其它种类的文化也有同样的特殊形式?和声时期(harmonic period)的古典音乐就有这样的组织形式;更重要的是,在培根创作《新大西岛》(New Atlantis,1627)时,普通法已经拥有这样一种组织形式长达三个世纪了。此外,和声音乐和普通法的实践者都会相信的进步的意义与库恩运用这个术语的意义完全相同。值得称赞的是,库恩确实在这一章的早期讨论了文艺复兴时期的绘画,但随后他立即撤回了这一观点,认为绘画只在接近科学的时期才被视为累积的。

但是,不管是否还存在其它形式的知识——这些知识拥有特殊的社会组织以产生库恩所称的「进步」——仍然存在一个相反的问题,即确有许多重要的知识形式——大部分人文社会科学都在其中——虽然它们是有规范、严格、由同行管理的领域,但不能说是进步的。我自己目前的困惑是如何为这种知识系统确立理想。

假设我们将进步的范式授予库恩的线性科学。假设我们同意他的想法,即科学随着时间的推移创造了更多——更精确——解决问题的能力。对于那些有着相互竞争的学派的领域来说,理想的时间轨迹应该是什么?在这些学派中,存在着库恩式的「进步」,但不能或不设想以霸权性范式为代表的全面进步?这样的领域是否注定只是时尚的继承?这是一个非常现实的问题,因为我们在座的大多数人都是这些领域的实践者:历史学家、哲学家、社会学家等等。我们非常清楚,在我们的领域中,积累并不真正存在;今天的许多热门研究都是重新发现或重申或重新标示50年前、100年前或150年前熟悉的观点——用新数据、新方法、新引文装扮旧的论点。9

然而,我们也相信训练有素的探究,相信对研究生的认真训练,相信对精心制定痛苦的、精确的、往往相当「科学」的方法的阐述。我们相信严谨。

但我们期望这种严谨能产生什么呢?我们不知道,因为我们没有规范性的概念。如果把「进步」排除在规范性目标之外,我们的学科应该如何随着时间的推移而发展?而这不仅仅是一个[学术]内部问题。它还关系到与外部「知识提供者」的斗争,而他们很乐意取代我们。我在与Google及其同道们争论「提升图书馆工作的速度和便捷性是否一定会提高图书馆的研究水平」时最清楚地发现了这一点。在这场论战中,我突然意识到,我真正的问题不在于理解速度和便捷是如何影响研究工作的,尽管这很重要。10而是我没有标准来判断这些工作事实上是被Google还是其他什么东西改进了或是破坏了。我直觉地知道,比方说:一旦我们能以两倍速度完成图书馆工作,就会在英国文学、历史社会学或哲学方面取得巨大的进步,这种想法毫无意义。只有当一个人相信有「真正」的答案可以找到时,速度才是重要的——比如说,对《傲慢与偏见》的终极完美的解释,或者对美德概念的最终定义。当然这些并不存在。但这并不意味着我们不应该对这些主题进行研究和写作,更不意味着我们不应该以规范的方式进行研究和写作,由同行进行评价。然而,那么这样的系统的理想应该是什么?它应该达到什么目的呢?

我将用一个「可能的知识空间」(a space of possible knowledge)来具体说明这种理想。这个可能的空间是由知识的各种属性组合产生的:比如思维的类别形式(例如社会科学中的个人主义与涌现),以及对某些写作文体、对各种类型的例子或数据的偏好。简而言之,这些属性都是库恩范式的构成要素,但被视为局部学派的不同属性,而不是霸权范式的属性。把这些属性理解为连续的维度,可以看作是产生所有可能的知识形式空间的基础。(如果把这些属性理解为离散的特性,那么所有可能的知识形式的空间就可以定义为这些知识属性的所有组合的幂集合)。

「没有进步」的想法是指在这个空间中不存在规范上可取的轨迹(no normatively preferable trajectory)。我认为这一点是理所当然的,至少就人文科学和大多数社会科学而言是如此。那么,什么是替代性的理想呢?简单的随机变化当然不是一个可行的候选方案!

一个可能的非渐进性的知识理想是:该空间的任何区域都不应该从我们当前的知识库中消失很长时间。在形式上,我们要求对知识空间的任何实质性区域的平均重现时间(recurrence time)有一个上限。例如,我们不希望对社会生活的个人主义解释占据主导地位,以至于在比如说超过十年的时间里没有结构性的或团体性的描述。我们不希望象征主义的解释占主导地位,以至于社会结构从社会科学议程中消失太久。我们不希望外部的文学批评把内部主义永久地赶出舞台。

非累积性知识过程的另一个规范标准是丰富性(plentitude)。所谓丰富,是指我们希望知识过程能够有效地填充社会世界可能的知识空间。一种琐碎的想象方式是认为我们希望最终调查所有可能的致知方式,在这个意义上访问所有可能的致知属性的所有可能的组合;民族志叙事、实证主义、基于定量抒情冲突的传记,等等。但这是一种静态的观念,它的前提是我们已经知道所有可能的属性维度,并且它们在任何时候都会被调用。丰富性应当包括制造新的差别维度或铲除旧的维度的可能性,我们应当设想产生那种发明的规则。

但是,在任何特定的时间,我们都应当以最大限度地实现当前非进步知识的丰富性为目标。所以举例来说,今天的经济学家正在重新发明实验心理学,这是一件好事,并不是因为:a)「心理学家没有做好,谢天谢地,现在经济学家来告诉他们如何用真正的数学」(这将是累积性的思考方式);也不是因为b)做社会心理学实验会给经济学带来革命性的变化(不会的),而是因为需要有人在做这种事情,而心理学的研究前线事实上已经暂时走向了生物学,使得这整个行为实验方法的领域在社会科学的世界里得不到体现。同时,社会学家和政治科学家们也开始大规模地讨伐经济学,因为经济学家们已经变得非常数学化,对经济生活实际的哲学思考基本已经从他们的议程中消失了。在这两种情况下,看似再重复(reduplications)和再发明的东西,实际上是在任何时候都保持社会科学作为思考社会世界的方式的丰富性的一部分。

一个最终的一般的标准来自于这样一个事实,即一个给定的思想集可以通过几种不同的方式,从几种不同的背景中被发现。继续我的例子,虽然经济学家正在重塑实验心理学,但他们是以不同的方式进行的,也许是更理论化,也许是用不同的理论方法,也许是用更形式化的——如果不一定是更正确的——统计方法。当然,政治科学家和一些社会学家现在也在做实验。他们在做同样的事,但理论假设仍然不同,实验方案也不同,选择对象的方式更不同,等等。面对同一组问题有许多不同的方法,这对整个社会科学显然比较好。并不是因为多样性会使我们更快地找到正确的答案——并不存在正确的答案,而是因为用许多不同的方法来思考同一件事情是更好的。

我将此称为多元性标准(plurality criterion)。我们可以这样表述:对于非进步形式的知识来说,在知识的空间里通往同一个一般领域的途径多比少要好。多样性标准是接受这样一个事实的一种方式,即在非进步知识中,大多数新的生产在某种意义上是重新发现(rediscovery)。最近看着物理学家们重新发现网络分析带给我们许多社会学家相当大的乐趣,但在这个领域有新的声音还是一件好事。它有时可能是一种傲慢而轻蔑的声音,但它还是丰富了我们的研究。我杰出的同事史蒂芬·列维特(Steve Levitt)的《魔鬼经济学》(Freakonomics)也是如此,其中大部分内容似乎是回炉的社会学加上聪明的数学,显得是革命性的经济学。在更大的范围内,文化研究中更扎实的部分正在重塑古典人类学,这让那些足够老到读过经典的人类学家感到强烈的愤怒。但是,让这些观念翻新给新的一代人还是很重要的。遗憾的是,年轻的人类学家们似乎正忙于遗忘它们。

总而言之,我为非进步的知识形式提出了三个基本的知识理想:有界的重现、丰富性和多元性。请注意,由于没有人能够知道一切,在任何时候我们都无法站在知识系统之外来了解这些理想是否被满足。然而,我们或许可以推断,如果要实现这些标准的最大化,学术共同体在当地应该如何行事。可以肯定的是,我们无法知道我们在多大程度上成功了。但我们至少可以在局部采取这样的行动,使成功的可能性最大化。

但这需要对局部规则进行具体化,我在这里没有时间深入讨论。我只能说,再一次,阅读库恩使我们面对关键的问题。通过讨论「进步」这一时间性的理想,库恩隐含地挑战了我们,要求我们提供应该影响非进步知识的替代性时间理想。我们有责任迎接这一挑战。

- Andrew Abbott, “Varieties of Ignorance,” American Sociologist 41 (2010): 174– 89.↩︎

- Clarence Irving Lewis,Mind and the World Order (Chicago: Scribners,1929),第八章。我承认我在Lewis的书中找不到这个确切的术语,尽管一个「随时间改变的先验」的概念是他书中整整一章的主题。当我准备这次演讲时,我在我那本1970年代的《结构》的最后一页上发现了自己当时手写的「就像Lewis的temporary a priori」这句话。我没检查就认为这句话来自作者,认为引文应该指向他。但经过仔细检查,我在完成这一版的文章时却找不到这个词。也许这是我自己对Lewis的总结。但这肯定是他的主意,不是我的,所以我让文本保持原样。Lewis在1920年代末写作时,相当有说服力地论证了一种随时间普遍发生的先验漂移。这种漂移类似于将范式变化作为它的子集。事实上,那一章阐述了非常接近于范式和范式不可通约性的概念,尽管Lewis的论据并不包括路德维希·弗莱克和库恩的「思想集体」(thought collective)概念。我甚至不知道我怎么会拥有Lewis的这本书。我一定是有一天在Powell书店里随意拿起,然后发现里面充满了「先验」、「概率」等词,又只要非常便宜的1.5美金的缘故。我手上的这本很仔细地添加了注释。重读时,很明显感觉到它对我产生了很大的影响,因为我在库恩之前读过了它——如上面的注释所示。↩︎

- 例如 George Ritzer, Sociology: a Multiple Paradigm Science (Boston: Allyn and Bacon, 1975).↩︎

- Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed.(Chicago: University of Chicago Press, 1970). 本文所示的页码或引用《结构》都指的是这一版。[译注]2012年及以后的北京大学出版社中文版即是基于这个版本。该版本第一至十章和本文所参照的1970年版在页面上没有特别大的区别。区别直到第十章才出现,并保持到最后:新版中第十章从135页开始;旧版从136页开始。↩︎

- Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, introduction by Ian Hacking. 4th ed.(Chicago: University of Chicago Press, 2012). [译注]2012年以后的中译都采用的是这个版本。↩︎

- [译注]如下文所述,库恩的这本书很短,不及常规「书」的长度。所以在本篇文章里chapter/section是一个意思。在中文版里都叫做「章」。↩︎

- Andrew Abbott, “Library Research Infrastructure for Humanistic and Social Scientific Scholarship in America in the Twentieth Century,” in Social Knowledge in the Making, ed.C. Camic, N. Gross, and M. Lamont, 43– 87 (Chicago: University of Chicago Press, 2011), 70.↩︎

- Kuhn, Structure, 170.↩︎

- 关于这一论点,我在《学科的混沌》 Chaos of Disciplines 第一章进行了勾勒。更近一点的讨论展开了这个话题,见 “The Vicissitudes of Methods,” Plenary Lecture, Economic and Social Research Council 5th Annual Methods Festival, Oxford, July 3, 2012.↩︎

- Andrew Abbott, “Googles of the Past: Concordances and Scholarship,” Social Science History 37 (2013): 427– 55.↩︎