「疾风怒涛精神分析」笔记

作为临床实践的精神分析

精神医学:医院精神科,开各种药物,从生理上分析心理问题。 临床心理学:心理咨询。经常与精神医学合作。 精神分析:并非旨在改善心理异常,而是帮患者找到自己能够接纳的生活方式。仅仅使用语言治疗。

精神分析的主体是患者自身,分析家终究是只是辅助患者进行自己分析自己。分析家的解释 并不具有意义,倒不如说是通过【切断意义】,使自己发言中潜藏的<未曾想过的东西>能够得到注意。 这个<未曾想过的东西>,就是自我所压抑的无意识。说出<未曾想过的东西>之时,无意识主体就得以显现。 而这样的无意识主体之显现,同时也是主体对一般性世界所抱有的,根源的不满足所导致的。这种不满足,是因被排除在一般性的世界之外的特异性之故而形成的东西。

拉康派的精神分析没有官方认证(与IPA认证的传统精神分析不同),而且教学就是治疗。患者也是分析家。

作为理论的精神分析

心理维度:想象界,象征界,实在界

三界理论也经常被引入哲学界,但这里只介绍精神分析中的三界理论。

人的心理维度被分为【 想 象 界 】【 象 征 界 】【 实 在 界 】, 分 别 是 从 《l'imaginaire》、《le symbolique》、《le réel》翻译而来。 也就是人的精神包含这三类东西。这三界之间也会有重叠。(那么人的精神是什么呢?)

想象界

所谓想象界,以一言之就是映像{image}的领域。映像充斥在我们的周围。像绘画和电影这样的艺术作品所描绘的当然是映像,此外还有对某人的【温柔】【可怕】这样的映像。且拉康将感情和意义等也看做是映像性的东西。当然,自己的身体也是一种映像。

象征界

象征界指的是语言的领域。更准确的说法是,语言构造的领域。因为,语言所具有的一个侧面【意义】,是一种想象性的东西。 人类的语言各种词汇不直接指向现实,每个词汇都是在语言中与其他词汇相互作用确定自己的位置。这就叫做能指。(这原本是语言学家索绪尔所提出的用语,而在拉康这 里却以一种非常特殊的意义来使用。) 记号本身与其指示对象是一致的,因此仅凭单体也能发挥作用。与此相对,能指本身不具有意义,为了产生意义作用,能指必须要和其他的能指相连接。(【意义作用】即【表达某种意义的作用】) 如此,由能指的接续组成的人类语言,就不将物理世界的事物作为直接的指示对象。 但即使如此,人类却是通过这样的语言来认识世界的。这也就是说,人类所认识的【现实】,归根结底是由语言所构筑的现实,而并不是单纯地与物理性世界相连的。(或者说语言世界对于人对现实的认识很大影响?) 语言形成独自的世界,文化因此得以产生。文化是人类固有的东西,动物不管有多少只聚集在一起也产生不了文化。因为,要产生文化,就必须有一个脱离于物理现实的语言固有的世界。 只要想想文化的构成要素,就会发现它们都是由语言构成的。文学和思想等等正是如此。确实,绘画和电影等艺术也许是映像性的东西。但这里需要注意的是,我们在绝大多数场合,都只能以语言性的方式来接受映像。(语言性的方式指能指的方式?) 人类是语言的存在。因此在接触到映像之时,就不得不经过语言的滤色镜。换言之,想象界是受象征界统治(control)的。离开象征界的纯粹的想象性的东西,可以说几乎不存在。 【象征界】这个概念,并非单指狭义的语言构造。它的范围较此更加广泛,是一个包含了人类表象活动所具有的能指性的全部性质的概念。

象征界还有“<法>的领域”的意思。<法>这个词不仅仅指司法意义上的狭义的【法律】,而是指更加广泛的【一般规则】这样的意思。 在象征界中有着【语言=文化=法】这样的等式。(不过拉康晚年对语言的看法发生了改变,不再认为 象征界=法了,但本书不会对此进行论述)

精神分析的变化性

所谓精神分析理论终究只是普遍论,只是在捕捉患者的特异性时一定会有减损的东西而已。也 就是说,精神分析理论必然地作为一种不充分的理论而存在。 正因如此,将某种理论视为绝对,是一种很危险的做法。【这个理论是绝对正确的。你的病情绝不可能与该理论不相适配。】会导致这样的强加于人。这当然是忽视了患者的特异性。 虽然在后面被否定了,但也不是说以前的论述就毫无价值了。理论的变迁,不仅只是意味着理论单纯地向前发展,持续不断地被改良。不如说,它应该被看做是,不断地将同一个主题以各种各样的角度重新对待。

实在界

首先可以说明的是,实在界是一个与我们平常所接触的实在(现实)不同的领域。我们的现实性(reality),是由语言与映像(象征界与想象界)所组成的建构物。而实在界(real)指的是,排除了语言和映像的领域。 精神分析归根到底是仅使用语言来进行的治疗实践。因此在精神分析中,对于出了问题的【现实】,就必须把它当成是语言性的东西来考虑。反过来说,使用语言不能掌握的领域,就不是精神分析的对象。 精神分析之所以能消除神经症等症状,是因为它们是语言的病。以象征性的东西作为本质的人类精神,是由语言所构成的。

如此,在早期(1950 年代)拉康的理论中,实在界是不那么重要的领域。但是这样的想法,却在之后发生了改变。但晚期的拉康理论中,开始探求以象征性的东西无法言说的领域。

【我们从哪里来,我们是什么,我们要去往何方】会思考这样的问题的,只有使用语言的人类。但是这些问题是没有答案的。谁都无法说明自己活着的意义,或是自己的死。这些存在于超越语言的领域。 六十年代的拉康,为了对这些不可能的领域进行思考,使用了实在界这个词。也就是说,这里的实在界的定义,可以说就是不可能性自身。扎根于象征界的构造本身的全部不可能之物,都称为现实性的东西。

不过这并不是在说要将现实性的东西引入精神分析临床(比如说使用精神药物)。精神分析仅使用语言这一点是不会变的。但是,一边凭借着象征性的东西,一边又要想尽办法将其超越去触及实在界,拉康踏上了这条困难重重的道路。

从镜像阶段到能指

镜像阶段

什么是自我?-> 对象化的自己。作为被对象化的自己,也就是【这就是我】而被我们所理解的自我,仅仅只是镜子这个外部装置中映照出的映像而已。因此,不能说自己就是这个东西。

【自己的像】就是如此暧昧不清的东西。镜子绝不能说是映照出了真实姿态的。镜像这种东西只是 一个他者而已。在其中映照出的并不是自己,而是别的什么东西。镜像并非自己,而只是一个他者。然而如果这样的他者不存在的话,我们也无法发现【自我】。

也就是说,他者是自我成立的条件。我们倾向于认为,【首先有了自己,之后他者才被发现】。但根据镜像阶段的知识,首先是有了他者(镜像),之后才有了自己(自我)。

镜像阶段生成自我的不调和性

在这里重要的是,镜像阶段在生成自我的同时,也生成了某种根本性的不调和。我们认为【这就是我】的自我,实际上仅仅是他者的映像,而不能说是自己本身。也就是说,这两者之间有着根本的断裂。 而从其中就产生了【也许自己会被他者夺去】这样的恐怖感。这可以说就是自己与他者之间对镜像的争夺。

世界奇妙物语》(一九九二年,春季特别篇)中的,【奇遇】

他开始害怕有生以来所抱有的自己映像(自我),并非自己的东西,而成了仲本的东西。这是自己的像吧,不对这是他者的像,不,这是自己......这样的争斗开始了。

这正是在镜像阶段中的双数=决斗(duel)关系。法语中的"duel"这个词,有【双数的】和【决斗】这两个意思。镜像阶段既是自己与他者的双数的(duel)关系,同时也是决斗(duel)关系。镜像阶段是自我映像成立之契机,同时也是自己与他者之间争夺镜像的契机。 然而同时,镜像也是爱的对象。我们所选的恋人,大抵会有某个地方与自己很相似。

像这样,镜像阶段中,自己与他者之间,产生了爱憎难辨的错综复杂的关系。一方面,镜像作为自己的拟姿{映像},是爱的对象。(这可以说就是自恋{narcissism})但另一方面,对夺走自己映像的他者,又有着无限的憎恶。

因此,要确立自我,只有镜像还不够。仅有镜像,则只会陷入双数=决斗关系的泥沼之中。为了和平与安宁,还需要有一个<大他者>的存在。

大他者

在这里,我们必须区别两种【他者】。也就是他者和<他者>。您也许分不出区别,前者是"autre"的翻译,后者是"Autre"的翻译。也就是说,将在原语言中大写的那个用【<他者>】,即用括号括起来的方式表示。{国内一般译为大他者,这里沿用该书的表示方法。}因为口头上无法区别,有时会将前者称为【小写的他者】,而后者称为【大写的<他者>】。

而他者与<他者>最大的区别,就是<他者>是带来<法>的存在。

小写的他者之间的争斗(duel)无尽无休。直到某一方获得胜利。而胜利的条件就是,某一方的存在消失,也就是死亡。然而作为人间住民的我们,在与他者的决斗(duel)之上还有着某种东西。那就是<法>,也就是规则。

从<法>中我们能知道,大写的<他者>可以说是象征性的东西。而小写的他者则是想象性的东西。

幼儿为了学会说话,必须走出此前所在的自己的世界,进入<其他的>世界。而进入语言的世界,是一种根源性的对<他者>的经验。

镜像阶段同样也是在语言的世界中进行的。所以不能说镜像阶段和语言的世界没有关系。语言的世界中的<他者>,确实与镜像阶段有着关系。然而还没能牢牢参与进语言世界的婴儿,尚不能理解<他者> 的行为。

大他者的不稳定性

所谓母亲,指的仅仅是我们第一次遇见的<他者>。这是对婴儿来说,与自己在根本上异质(=<其他>的)的存在。某种意义上,这是人类所具有的缺陷。也就是说,【被无法知其所想的异质性存在(=<他者>)掌握生杀予夺大权】,人类不得不在这样的根源性不稳定的状态中出生。

而这样的<他者>,通过在镜子背后施以引导,才能让我们发现镜像这个他者的映像,从此开始拥有自我。

人的存在,没有对<他者>的经验是不能成立的。这也就是说,人的本质中存在着某种不稳定的东西。正因如此,精神分析这样的东西才是有必要的。

能指和无意识的起源

如果没有<他者>,就无法思考无意识。

说起来,为什么人类会有无意识这种东西呢?人类之外的动物,就没有这种麻烦的东西。无意识是扎根于人类本质的,人类特有的领域。

动物不在意识驱使下的行动有很多(且不管动物到底有没有意识)。可是这些行为是由本能所驱使的,而本能并不是精神分析意义上的无意识。然而人类没有本能,取而代之的是无意识。也就是说人类是本能失效了的动物。

拥有本能,意味着同自然相协调。在其存在之内刻有自然之理,遵从此理即可安享一生。可人类却没有本能。也就是说,人类是由本质上过剩于自然的东西所构成的。这个过剩的东西正是语言。

只有在拥有这种语言的人类里边,才会有无意识这种东西产生。所以必须将无意识看做是语言性的东西。

主体的诞生

我们很容易认为无意识是【潜藏于理性的人类之中,如在野兽体内一般错综复杂,纠缠不清的东西】。然而无意识并非那样的动物性的东西,不如说是一种彻彻底底的人类性的东西。 因为无意识,正是有了【人类刚出生就被投入语言这个<他者>的世界,不得不以根源性不协调的状态活下去】这个条件才生成的东西。 婴儿进入语言的世界后,自我得以产生的同时,某种与自我不相容的东西也产生了。敏锐的读者想必已经明白了。【与自我不相容的东西】,正是主体。无意识的主体,是由于进入了语言的世 界才诞生的。 主体是没有实体的东西,可以说,就是人之内的那个不协调的东西。其起源,正 是在于进入<他者>世界时所产生的分裂。正因为有这样根本性的不协调,不相容,人之内才存在无意识的主体这样麻烦的东西。

<他者>每天都在对我们说话,我们从中接受了很多词汇(能指)。然而在这些能指当中,包含着我们不想再看见也不愿再听见的能指。我们像早点忘记这种难以接受的能指。可是,实际上我们无法忘掉某个东西。因为,即使暂时忘记了,也只不过是那个能指向无意识之中移动了而已。这个过程被称为压抑。 无意识就是由这些被压抑的能指所构成的。因此无意识可以说就是从<他者>那里接受过来的能指的集聚。

通过进入语言的世界,无意识的主体得以诞生,而这也意味着无意识的容器得以制成。也就是说,这个过程中,用来贮藏无意识的能指的容器得以制成。由于这个容器的形成,压抑能指的过程就开启了。既然无意识是这样由能指所构成的,无意识就是遵从能指的<法>而被操作着的。

然而自我压抑着无意识,将那个<法>变成了看不见的东西。取而代之的是,来自想象性映像世界的欺骗。正因此,精神分析的目的就是,引导患者将映像背后作用着的无意识的<法>显示出来。

一个验证的例子:潜意识与双关语

被压抑的能指 妊婦 以同音词 ニンプ 的形式显露自己。

这个症例中重要的是,「ニンプ」这个能指的作用。不论她如何反复诉说自己痛苦的回忆,分析家也没有作出任何反应。然而在听到「ニンプ」这个并不常用的词时,分析家才第一次作出回应。而在此之后,她开始诉说之前没有说过的情节。

不从能指的性质入手,就无法到达无意识。也就是说,即使分析家对她痛苦的回忆进行共情,作出【你在害怕被野蛮的劳动者袭击吧?】等之类的解释,也不会产生任何东西。在这种临床的立场下,只能看到对这段回忆,她所抱有的映像这种想象性的东西。

然而无意识,与想象界不同,归根结底是遵从能指之<法>的。因此,分析家处理的不是她对这段晶粒的想象性的感情,而是只将「ニンプ」这个能指作为对象。而从中,顺着能指的游戏,就有可能将被压抑的记忆复苏。

【意义】是想象性的东西,如果始终只关注意义,那就只能被困入想象界的牢笼中了。所以分析家要关注乍一看没有意义的能指。

我们平时是通过意义来捕捉语言的。也就是想象性地捕捉语言。然而在分析中,要中断语言在意义上的使用,而要让语言的能指上的性质显现出来。为此,就不能被困在意义中,反而要注意存在于意义之外的能指的作用。

被压抑的能指的回归

这次让我们从另一个视角看看无意识的能指性吧。关于之前没有定义过就使用的【压抑】这个词的结构,让我们更加详细地说明一下吧。

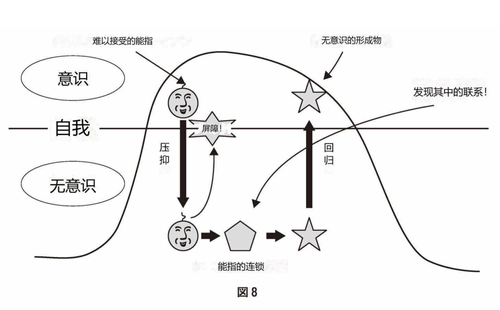

水平线之上是意识的区域,其下是无意识的区域。这两个区域中间存在着自我。自我进行检阅,努力将不合适的能指收纳到无意识的区域。

那么,我们假设一下发生了某件事情,从中所接收的能指令人难以接受。于是自我就将那个能指当做被忘掉之物。这就是【压抑】,无意识就是被压抑的能指的仓库。

重要的是,被压抑的能指总是想要再次浮上意识的领域。然而自我就像看守人一样,不会让这个能指通过。门所在的地方被封锁了。

因为无意识是自我的监视无法触及的区域,在那里随着能指游戏的进行,能指也发生了移转。也就是说,被压抑的能指,变身成了与它只有一部分有关联的别的能指的样子了。

在自由联想时,被压抑的能指不会一开始就被说出来。所以精神分析的目标,就是以无意识的形成物为线索,使其与被压抑的能指之间的联系得以恢复。

无意识的形成物会以各种形式存在。有像前面那个症例那样以强迫性记忆的形式出现的,也有以身体症状的形式出现的。

<法>的更新

【发现无意识的形成物与被压抑能指之间的关系,到底有什么好处呢?】 【通过认出被压抑的能指,无意识的<法>得以更新】

无意识的能指,无论如何都试图上升到意识的领域中来。为此会不择手段。然而在精神分析中,被压抑的能指得以被上升,能指达到了自己的目的。由此,无意识的<法>得以改变,纠缠于这个能指的烦恼得以消失。

当然,无意识的<法>自身仍然存在,下次又会有别的被压抑的能指成为新的问题。因此,即使一个症状或烦恼消失了,又会有新的问题出现,而精神分析就尚未结束。

精神分析的尽头所在的场所,是特异性之物的场所。患者感到【在精神分析中要做的事已全部完成。已经不想再说话了。我的分析可以在此终结了】时,他自己向分析家宣告分析的终结。那个时刻什么时候来临,分析家是不知道的。因为分析的终结是依赖于特异的判断的。

找到不依赖于〈他者〉中的〈至高的幸福〉的独立的【幸福】。是的,这正是【特异性】这个词所要表达的东西。

面对<法>,主体的变化

【无意识的意识化】和【无意识的<法>的更新】不相同。需要的是,面对无意识的<法>,有了主体的变化。也就是说,只要主体(而不是自我)突然明朗了,痛苦就能够缓和。因为,在此无意识的主体将<法>进行了更新。

L图

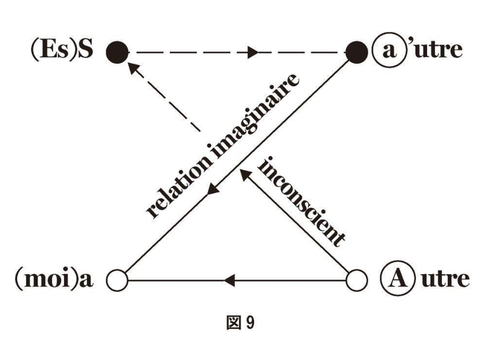

左上的【S】,表示主体。右上的【a'】表示他者(autre)的映像,左下的【a】表示自我(moi)。从【S】经过【a'】通向【a】的箭头,意思是,通过他者的映像,自我得以成立。

也就是说这表示的是镜像阶段。请注意,从主体(S)到自我(a)之间,并没有直接引一条直线。自我如果没有他者的映像就无法成立。

主体是在想象界、象征界和实在界的相互作用下建构起来的。从想象界的自我误认开始,随着个体进入象征界,通过语言和社会文化符号系统的作用,主体逐渐分化和真正建构。例如,个体在社会中被赋予各种角色(如学生、员工等),这些角色使主体从单纯的自我形象认知中脱离出来,形成更具现实意义的主体意识。同时,实在界的因素(如创伤经历)也会影响主体的建构,使主体具有更复杂的结构。

自我(a)有从大写的<他者>(Autre)引过来的一条箭头,意思是自我不只需要他者,还需要<他者>来支撑。

a->a'这根线叫做想象的关系(realtion imaginaire)。所谓的想象的关系,正是镜像阶段的一个称谓。而这根线切断了 A->S 的箭头。因此,来自<他者>(A)的无意识的信息不能传达到主体(S)。(变成虚线了)

意思就是,如果被困入想象的关系,那么象征的无意识就会被隐藏起来(被压抑)。因此,在精神分析中,我们的目的就是让来自 A 的信息能够传达到 S。由此,无意识的能指就能达成目的,<法>就能得到更新。

人类进入<他者>的世界,进而发生镜像阶段,而镜像阶段是一种不稳定的东西。然而,我们并不是就一直陷于这个镜像阶段的泥潭里。当然,即使真的陷入了那个泥潭,我们也可以过着大体稳定的生活。这是为什么呢?为了对此进行说明,就必须要讨论俄狄浦斯情结。

俄狄浦斯情结

精神分析处理的烦恼和问题,实际上种类繁多。然而,有一个几乎所有的分析主体都要处理的,以及直到最后都难以解决的问题。那就是关于父母的问题。

虽然【父亲】和【母亲】都是在平时生活中用的非常多的词语,但拉康是要追究它们在主体形成过程中所发挥的作用的。因此,这些词语到现在有了特殊的意义。还有【阉割】和【阴茎(菲勒斯)】等词也被赋予了脱离其映像的理论性意义。

对精神分析来说父母是什么

【最初的<他者>是母亲】。也就是说,我们最初所遇见的<他者>,就是精神分析意义上的母亲。

【父】同样也是理念性的存在。【母】所指的是所有养育者,而父亲却进行的是与养育完全不同的别的活动。那是什么呢?用一句话来说,父亲的职责就是,掌管<法>,阉割主体。

现实的需要与象征的要求(爱)之间的裂缝

人类婴儿的特征是,没有<他者>就连生存所需的必要性也无法满足。也就是说,为了满足需要,就必须向<他者>发出要求。然而重要的是,需要与要求之间存在着裂缝。这同样也可以说是象征界与现实界之间的裂缝。需要是生物性的东西因而是现实性的东西,而要求则是语言性的,象征性的东西。需要与要求之间决不会成为同一个东西,两者之间一定会有一个无法消弭的距离。

前面也提到过很多次,语言脱离了物理世界,创造了一个独立的世界同样,要求也脱离了需要,成为了一个独立的东西。那就是对母亲的爱的要求。本来要求是为了满足需要而存在的,然而,最后却成了以与需要的对象无直接关系的,母亲的爱为对象的要求了。

欲望总是指向别的东西

从需要和要求之间的裂缝中,【欲望】得以产生。欲望所追求的就是填埋这个裂缝。然而为此,欲望就总是追求【别的东西】的欲望。

虽然欲望所追求的是填埋需要和要求之间的裂缝,但这终究是不可能的。既然人类没有本能且作为语言的存在而存在,这个裂缝的诞生就是不可避免的。(没有本能?好像意思是自己无法像程序一样按照既定规则总是做出已知范围内最优解,而是通过象征界的抽象来判断)

生于<他者>的世界而产生的不稳定性无法消灭。因此,欲望是不能彻底得到满足的。被母亲摸头,觉得自己对爱的要求得到了实现,欲望得到了满足,然而这种满足只是暂时的。

为了满足需要,必须经过要求。然而两者之间既然有着裂缝,那要求就始终是两面性的。仅仅为了满足需要的要求是不存在的,不管是怎样的要求,其下都存在着对爱的要求。

而欲望占据着这两个要求之间的位置。欲望是从裂缝中产生的,不属于任何一个要求。欲望存在于要求的彼岸,不论提出怎样的要求,都无法满足欲望。

从属于母之法的主体

将活下去的必要性(需求)依存于<他者>的幼儿,要全力避免<他者>的不在。然而,即使如此<他者>不在的时候实际上也是存在的。也就是说婴儿陷入了将生杀予夺之权托付给会随机出现消失的<他者>,这样不稳定的状况之中。拉康将这种状况称为不满(frustration)。母亲这个<他者>不能来自己身边给予自己满足,是我们最初尝到的【欲求不满】。

虽然婴儿想将<他者>留在自己身边,但他/她并不明白决定<他者>的在场与缺席{不在}的规则(=<法>)是什么。母亲只是偶然地出现,又偶然地消失的存在。

在此,婴儿做出了一个假说。【母亲出现在自己眼前,是因为她爱自己。但因为别的地方也有她爱着的东西,所以她就去那里了】就是这样的假说。而从中能够推导出的结论就是【为了留住母亲,自己 必须成为母亲欲望的对象】。这样,婴儿就能够被母亲所欲望。

拉康将这种幼儿的姿态称为【从属于母之法的主体(assujet)】。这是将意思是【处于 xx 支配下】的形容词"assujetti"与【主体(sujet)】合在一起的产物。

【母子关系】这样的词,也许会被认为是非常美、非常温暖、非常宝贵的东西。然而基于精神分析所阐明的知识来看,其中蕴含着巨大的危险。孩子如果完全从属于母亲这个<他者>的话,母亲迟早会将孩子吞没,将孩子的主体性夺走。因此,脱离从属于母之法的状态,对孩子来说是很重要的。

<父之名>的导入

为了脱离从属于母之法的状态,父亲必须出现,提出一个与母之法相异的<法>。所谓父亲,必须始终将其理解为给出<法>的存在。

能带来<法>的,必须是某种程度上的超越性的存在。与自己同等级的他者所作的<法>,充其量只能算作是【约定】而已。正是因为有着力量上的差距,<法> 才能够发挥作用。

并不是说有一个实际的父亲出现在母子面前,然后作出【母亲不要束缚孩子,孩子不要被母亲束缚】这样的宣言。<父之名>,始终都只存在于母亲的发言(parole)中。也就是说通过在母亲的【做这种事会惹爸爸生气哦】这种发言中被言及,父亲承担<法>的职能才开始出现。<父之名>,是在母亲这个<他者>明确其所遵从的<法>的言说(parole)中出现的。 在此,母亲时而出现时而消失的<法>,对孩子来说也变得明确了。

通过理解<法>,孩子也能够遵从<法>并生活下去了。不再会被母亲所吞没,能够确保自己的独立性了。

作为剥夺者的想象的父

对孩子来说,父亲首先是作为母的剥夺者而被接受的。【妈妈爱着这个叫爸爸的家伙。所以跑到别的地方去了。那么,我把这个家伙干掉的话,妈妈就能一直陪在我身边了】就是这样。在此,父亲还不是带来<法>的象征的父,而是剥夺母亲的想象的父。因此,孩子构筑了与想象的父之间的镜像阶段性的爱恨漩涡关系。【妈妈不再继续凝视着我了,这都是爸爸那家伙的错!】孩子这样敌视着父亲。

俄狄浦斯情结的三个时间点

俄狄浦斯情结原本是弗洛伊德所提出的概念,开门见山地说,指的就是【由于父亲介入母子关系,孩子所抱有的爱与憎恶等概念的复合体(complex)】。具体地来说,就是【想打倒父亲,让母亲成为自己的东西】和【但是想着做那种事的话也许会被惩罚的】等等爱憎的混合体。

俄狄浦斯第一时刻:从属于母之法时的【不满(frustration)】 俄狄浦斯第二时刻:发现想象的父,产生对父的憎恶 俄狄浦斯第三时刻: 从<剥夺>的父到<给予>的父,孩子将父作为象征的父来看待,从而接受<法>的阶段。俄狄浦斯情结的消解期。

阉割

弗洛伊德

阉割,正如其表面意思,就是除去阴茎。根据弗洛伊德的理论,幼儿开始爱上母亲的那段时期(性器{phallus}期)里,他发现自己持有阴茎。同时,幼女婴儿发现自己没有阴茎。

接受【男性具有男性性器,女性具有女性性器】这种观点是成熟后的事情了。因为幼儿是以自我为中心的,所以无法理解【为何女孩不具有我所持有的男性性器呢】。

因此,他提出了这样一种假说【女孩没有阴茎,是因为被谁夺走了】。因而,男孩开始害怕【我所持有的阴茎,或许也会被谁夺走】。是的,这就是阉割焦虑。

而夺走女孩阴茎的,就是父亲那样强大的存在。因此,孩子害怕【父亲被激怒后将自己的阴茎夺走】,父亲的角色从【夺走母亲的情敌】变成了【实行阉割的威胁】。

于是他开始焦虑【如果继续憎恨父亲的话会被阉割的。不能再想着把母亲变成自己的东西了!】,幼儿撤回了俄狄浦斯式的敌意。这就是脱离俄狄浦斯情结的契机。

也就是说,通过阉割焦虑,俄狄浦斯情结得以消解。

婴儿不再考虑【父亲在的话就不能和母亲乱伦了】。而到此,幼儿的想法发生了改变,变成了【不能和母亲乱伦】。以这个新的想法为基础,幼儿产生了规范意识,具备了关于性的规则。这里的规则,也就是禁止乱伦。正是从阉割焦虑中接受了这种禁止,幼儿才能习得“正常的”性意识。

拉康

拉康不再用【阴茎】,而是用【菲勒斯】这个词。【阴茎】指生物学上的男性生殖器,而【菲勒斯】则应被理解成一种更加理念性的,文化性的男性生殖器。

弗洛伊德所说的阉割,只是单纯意味着【除去自己的阴茎】,而拉康所说的【菲勒斯】与之独立,因此拉康意义上的【阉割】所指的东西也是独特的。

以【菲勒斯】这个概念为中心,再次考察一遍俄狄浦斯第三时刻:

正如前述,在俄狄浦斯第一时刻中,孩子想要成为母亲欲望的对象。实际上,这里称作【母亲欲望的对象】的,正是菲勒斯。主体持有某种欲望,这与“主体中的某个东西缺失着”是等价的。因为什么都不缺的人,也就不会欲望着什么了。因此,母亲欲望着什么,这与母亲有着某种缺失是同义的。而既然缺失的东西是欲望的对象,这个缺失可以说就是菲勒斯的缺失。也就是说,所谓菲勒斯,就是表示母亲的缺失(=欲望的对象)的一个词语。

然而,这对幼儿来说是难以接受的发现。因为,幼儿希望母亲是完满的存在。幼儿希望母亲像满月那般不欠缺任何东西,能够将自己的全部都包容进来。

正因此,幼儿想要依靠自己,填上这个菲勒斯的缺失。为此,他想要与菲勒斯同一化。幼儿空想着,如果自己成为菲勒斯的话,就能满足母亲的缺失,那样一来,母亲就能一直在自己身边了。

【把这个喝了】【不能在这尿尿!】幼儿要响应诸如此类的来自母亲的各种要求。

正如前文所述,要求,是母亲将孩子的哭声作语言性的解释,并将这种解释反射到孩子身上才成立的。幼儿什么都不知道,只是在哭,所以对孩子来说,要求其实是从母亲这个<他者>一方产生出来的东西。

在第一时刻,孩子注意到母亲有着某种缺失的东西,但其还没有完全被意识化,对象化。然而在俄狄浦斯第二时刻中,母亲缺失菲勒斯这件事更加明确了。

幼儿认为想象的父夺去了母亲的菲勒斯,对【母亲原本是有菲勒斯的】这件事深信不疑。也就是说,【菲勒斯只是暂时缺失了,是可以拿回来的】。在此,父亲还不是教以<法>的理想存在,仅仅是竞争 对手和嫉妒的对象。只是夺去自己重要事物的恶人。

在俄狄浦斯第三时刻中,终于【父亲并没有夺走父母的菲勒斯。那从一开始就不存在】这件事得以被接受。而拉康就将这件事称之为【阉割】。也就是说,阉割正是接受〈他者〉之中菲勒斯的缺失。

孩子知道【即使成为<作为菲勒斯而<存在>的人>也不能成为母亲欲望的对象】之后,就放弃与菲勒斯同一化,而要作为【<持有>菲勒斯的人】与父亲同一化。

①由此孩子不再将父亲视为敌人,而将其作为理想的存在以接受,也就能够接受他所持有的<法>。 ②开始<想要持有>菲勒斯之后,欲望就从母亲本身解放出来,得以朝向更加广阔的对象。

这就是所谓“升华”(将性的能量重新投向非性的对象)的过程。

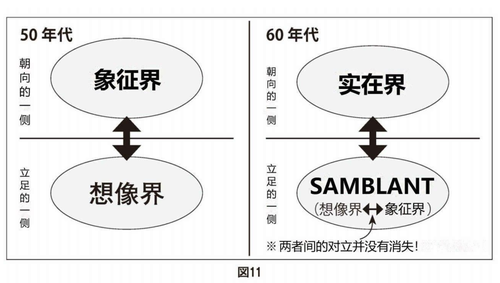

晚期拉康:走向实在界

六十年代的拉康的主题,就是“如何处理实在界”这个问题。此前的实在界都是以【纯粹的物理世界】这个意义来使用的.然而在六十年代,实在界被再定义为【象征界所不能处理的不可能性的领域】。当然,这不是说之前所用的那些意义全都消失了,而只是更加强调了实在界的不可能性。

精神分析终究是立足于语言而进行的临床实践。这样的临床具有可能性,正是因为无意识是由能指构成的,具有语言性构造。然而在进入六十年代后,拉康认为单从语言的视角无法捕捉无意识的全部。也就是说,无意识不仅与语言有关,还与享乐等非语言的领域也有着关系。无意识的这一部分不是语言性的(象征性的),也就不是映像性的(想象性的),因此就称为现实的无意识。

实在界与语言是两种东西。然而,我们归根结底是通过语言来接触实在界的。因此,即使接近实在界本身是不可能的,然而我们对于实在界的态度,是可以通过语言来改变的。在这个范围内,精神分析也能够处理实在界。

【精神分析的实践,就是使人类通过象征界来处理实在界这件事变得可能】。

欲望是在需要与要求之间的裂缝中产生的。 冲动是排除在语言的〈法〉之外的过剩的东西。因此,它不是象征界的东西,而是实在界的东西。

语言的〈法〉抑制着冲动的作用,然而冲动即使挣脱〈法〉的束缚也要作用。因为,人类的最终目的始终是冲动的满足。冲动占据弗洛伊德理论的中心位置,实际上有着各种意义。但是拉康将死亡冲动作为冲动的特别代表。

死亡冲动

死亡冲动是弗洛伊德在《超越快乐原则》这本书中所主张的概念,简单地来说就是,【冲动总是想要取回<从前的状态>。对生命体来说,<从前的状态>就是生命以前的状态,也就是死亡。因此冲动的目标就是死亡】这种主张。

享乐与单纯的快乐不是一回事。 普通的快乐,是根据快乐原则,遵从〈法〉的东西。快乐原则是 【紧张程度下降就能获得快感(反过来紧张上升就会不快),因此我们为了得到快感,就要让紧张程度不要上升】 这样的原则。

与此相对,享乐可以说是通过提高紧张程度所得到的<快感>。紧张程度升高时,一般会觉得不快,然而在此有着能够获得的,特殊的<快感>。这可以说是超越快乐原则的<快感>。

然而,如果人只有死亡冲动的话,活着本身就成了不可能的事情了。有关于此,弗洛伊德主张在死亡冲动之外还存在着生之冲动。在人的内部,生之冲动与死亡冲动是对立并存的。正因此,我们才会一边盼望着死亡和致死性的享乐,一边将这种享乐向后推迟并继续活下去。

在拉康那里,他也认为【我们一边获得享乐,一边为了避开其危险而在平时遵从着〈法〉】。也就是说,象征界的〈法〉,防卫着主体免受实在界的享乐之害。

按照前文的图来说的话,由〈法〉所防卫着的<立足的一侧>是象征界,脱离〈法〉的享乐的场所是作为〈朝向的一侧〉的实在界。〈法〉制造出一道障壁,将危险的享乐挡在外面。

【为什么我们会被死亡驱动所驱使】

在弗洛伊德那边,解决这个疑问是比较容易的。因为弗洛伊德将死亡冲动当做是一种本能性的东西。也就是说,在弗洛伊德的想法中,死亡冲动是人类(以及所有生命体)本来就具有的性质。

然而拉康却拒斥了这种本能论。取而代之的是,他假定了某种<体验>。

那就是〈物〉的体验。享乐的起源就在于〈物〉的体验。更详细地说,我们每个人刚生下来就有了〈物〉的体验。由于经过了这种原初的体验,我们就被死亡冲动所驱动,开始追求着享乐了。

〈物〉的体验,换句话说就是原初的满足体验。比如说喂奶体验等就是其中之一。从母亲那里喝到奶,肚子被填饱,可以说是人类出生后最初经验的一个满足的瞬间了。这是对于人来说的第一次享乐。 这个体验作为无法忘却的东西刻在幼儿之中了。因此孩子追溯着记忆对其进行反复体验。比如说,婴儿都会吮手指头,这就是在反复由于喝奶而获得的满足体验。

〈物〉之享乐已经被失去了

〈物〉的体验也是一次性的东西,从中所得的享乐在以后就被失去了。人为了取回在〈物〉的体验中所得的享乐,不断地追求〈物〉的替代品。然而享乐已经失去,化作了不可能之物,因而反复行为始终都只能是一种缺了什么的东西。

父亲将享乐禁止

获得原初的满足时,孩子还不是人类。因为他还不持有人之所以为人所需要的能指,与使其发挥作用的〈法〉。确实,与母这个〈他者〉相遇时也与能指相遇了,但他还缺少〈法〉,没有作为能指被构造化。

经过俄狄浦斯的过程得到〈法〉时,超脱于〈法〉的享乐就已经失去了。换句话说,俄狄浦斯情结起到了让孩子远离享乐的作用。

经过俄狄浦斯情结,〈物〉也还没有消失。它时常会再次出现,将主体诱入死亡的享乐中。然而即使被这样的冲动所驱使,也没有什么好处。赌上性命去追求享乐,也许能够得到享乐。然而,那几乎是那个人将死的时刻了。拼命地追求享乐意味着破灭。

小小的享乐

「对象 a 的享乐」

〈物〉的享乐,一次之后就失去了。然而,在这之后,享乐并不是就全部消失了。作为〈物〉的享乐之残渣的对象 a的享乐,尚且剩了下来。

对象 a 的享乐,不是〈物〉的享乐那种直接致死的东西。然而其中存在着一些过剩,将主体一点点推向死亡。 我们一边平常地获得对象 a 的享乐,一边过着每天的生活。因此死亡冲动,以及冲动满足之享乐,绝不是与日常生活相分离的东西。

有关于对象 a 的享乐,还有一点可以说明的是,对象 a 的享乐,是作为取回失去之〈物〉的享乐的指针而作用着的 东 西 。 而 对 象 a 所 依 附 的 欲 望 的 形 式 被 称 为 幻 想(phantasm)。

欲望与冲动的性质是正好相反的。欲望是遵从〈法〉的,而冲动是外在于〈法〉的。冲动的满足称为享乐,而欲望总是指向〈别的东西〉,所以不可能得到满足。然而,即使如此,两者还是有着某种共同的根源。

那就是〈物〉的体验。先说结论,在欲望的根源中所存在的是,取回〈物〉之享乐的欲望。也就是说欲望因〈物〉之丧失而起,其最终目标是再次取回〈物〉的享乐。

欲望不可能满足,是因为〈物〉的享乐不可能被再次体验。欲望发现新的对象时,我们会期待【获得这个东西的话,也许〈物〉的享乐就会回归】。然而即使获得了那个东西也无法得到享乐,因此欲望没有被满足,从而去寻找下一个〈别的东西〉。这个过程不断地被反复。

总结来说,欲望的目标就是冲动的满足。如此想来,欲望是在冲动之中被推动的。

冲动,不顾一切向着〈物〉之享乐冲锋。然而欲望虽期望着得到享乐,有时也会避开享乐。 欲望追求着〈物〉的享乐。然而同时,欲望又遵从着象征界之〈法〉。而象征界的〈法〉就成了〈物〉的障壁。

因此欲望将追求〈物〉的意志当做是错觉,遵从着象征界的法律,追求着【回避自己的真实感情】与【自我安慰】。它倾向于放弃冲动的满足,与象征界之〈法〉达成妥协。

拉康说,不要在追求〈物〉的欲望上让步。那并不是在宣扬要在死亡冲动的驱使下速速去死。那只是【不要忘记自己追求着〈物〉,不要从中逃离】的意思

象征界的〈法〉与欲望的〈法〉

虽然都称作〈法〉,但其实有两种〈法〉(接下来的论述是已经在一九六零年的阶段中完成了的东西)。

其一是象征界的〈法〉,这是为了远离〈物〉而设下的障壁。然而欲望还有着它固有的〈法〉。这个欲望的〈法〉,与象征界的〈法〉相反,是以追求享乐为目的的〈法〉。

象征界与实在界之间的桥梁

欲望与对象 a,是象征界与实在界的结合点,发挥着相同的作用。

幻想

幻想是象征界与实在界相联系的形式。

幻想的功能可以大致划为两种, ①有关欲望的东西, ②有关冲动(享乐)的东西。

从欲望的角度来说,幻想就是为了让欲望得以成立的,主体与对象 a 之间的纽带。

欲望产生之时〈物〉已经消失了。因此,即使想要取回〈物〉,也不知道它现在存在于何处了。在此主体以对象a 这种痕迹为线索,想要再次到达〈物〉。

对象 a 的发现,生产出了我们与〈物〉之间的一定的联系。正如前述,对象 a 是将象征界这样的【立足的一侧】,与实在界这样的【朝向的一侧】联系起来的东西。正因此,凭借着对象 a 的发现,我们所在的【立足的一侧】,与〈物〉之所在【朝向的一侧】之间才会产生纽带。

当然,这并不意味着〈物〉回归了。然而即使如此,得到对象 a 这样的〈物〉之残骸后,我们在某种程度上能够定位出〈物〉消逝于何处。这样一来,取回〈物〉的欲望的形态,即幻想,就被构建出来了。

对象 a 在这一点上可以说是欲望的根源性对象。同时,正是对象 a 的诞生=〈物〉的丧失产生了欲望,所以它也是欲望的原因。因此,对象 a 被称为欲望的原因对象。关于欲望的分析,最终必须挣扎着走向对象 a。

在此还有还有一个重点,凭借对象 a 主体与〈物〉之间产生了联系,因而获得了一定的满足。也就是说幻想的功能不只是让欲望得以成立。它还规定了某种享乐的样式(mode)。

总结来说,幻想在生产 出①对未来的希望(再次发现〈物〉的欲望)的同时,也生产出②现在的满足(对象 a 的享乐)。

作为人生指标的幻想

失去本能的人类,是缺少【我们从何而来,我们是谁,我们将去往何方】这样的人生意义和目的的。因此,它们必须在活着的过程中被构建。而其中的判断基准就是,【怎样才能获得享乐】这样的问题。

享乐是两义性的东西,也能够破坏掉人生。也就是说,过于巨大的〈快感〉,会招致死亡。为了不让享乐过于具有破坏性,必须始终要留有〈余裕〉。也就是【还没有达到最高的〈快感〉】这样的余地。正是因为有着这样的空白部分,我们才会追求〈别的东西〉,向着各种各样新的东西发起挑战。

追求〈别的东西〉的挑战,这正是欲望的本质。也就是说,这个余地,是让欲望得以发挥作用的余地。没有这个余地的话,就会固着于一种满足之上,人生就再也不会有什么变化了。

这就是情感依赖症的状态。依赖症将人束缚于一个享乐对象,夺去了从中脱离的自由。这可以说是接近死亡了。

总结来说,①自己以怎样的形式获得享乐,②为了让欲望发生变化,要带有怎样的〈空白〉生活下去,这就决定了人生的意义与方向。

是的,幻想正是规定享乐样式的东西,也是欲望的指标。由幻想而产生的这些规定,就是人生的路标。

幻想就是如此存在于我们人生的根干之中的。因此思考我们的幻想,就等同于思考我们的人生和世界。我们没有某种幻想存在的话,就会在人生的道路上迷失。

幻想是在之后被制作出来的东西,不是万能的。因此在人生的旅途中,有时可能会产生与既存的幻想无法应对的突发事件。

在精神分析中,每个分析主体面对着自己的幻想,为了使其不再受苦,他们被引导着重新构筑新的幻想。这就是幻想的切断。

幻想是在根本上规定人的生活方式的结构,是如同他看待世界的窗口一般的东西。幻想的切断,也就意味着从根本上改变自己的生活方式。

幻想的切断

幻想之所以顽固,是因为享乐以及欲望的对象(对象a),成为了某种〈理想〉性的存在。然而在切断幻想时,这些〈理想〉,就变成了单纯的欲望的对象。也就是明白了【我立下这些〈理想〉,原本是想要干什么】。

这样一来,就能够开始想【我并不是必然地要追求那个理想的。我不是还有其他想做的事情吗?】,从而得以构筑新的幻想。此后,就能够开拓新的人生。

神经症,精神病,倒错,自闭症

神经症者是苦于【父亲存在】,精神病者是苦于【不知何为《父》】,倒错者苦于【只觉得父荒唐无稽】。

自闭症患者或许可以说是苦于难以真正踏入象征界,进而陷入一种极端的自我封闭与世界隔绝的状态。只能沉浸在自己相对简单、封闭的感知世界里,这便造成了他们与外界沟通困难、难以融入群体的痛苦处境,仿佛独自在一个只有自己能 “懂” 的小世界里,却又因无法与外界正常交流而感到孤独和迷茫。

精神分析的目标

找到不依赖于〈他者〉中的〈至高的幸福〉的独立的【幸福】。是的,这正是【特异性】这个词所要表达的东西。然而这里所说的【幸福】是相当特殊的东西,与一般的幸福是不同的。也就是说,不是【被〈他者〉所认同的幸福】,而不如说是对不那么幸福的事情本身进行肯定的。

〈理想〉归根结底是〈他者〉的世界中的东西,只要还继续依赖着〈理想〉,因为没有幸福和〈至高的幸福〉而产生的痛苦就不会消失。〈特异的幸福〉在〈他者〉的世界中是否理想,这不成问题。

即使自己不是理想的东西,即使得不到所有人的理解,但因为自己正过着自己所想要的生活,所以这样就足够了,就是如此坦荡的态度。已经不再需要一边考虑自己的人生是否适合于〈他者〉的理想,一边陷入痛苦之中了。