导论:书写与非书写的(媒介)艺术史

作者|尤西·帕里卡 & 乔西娅·克里萨 翻译|Mia 校对|灰狼

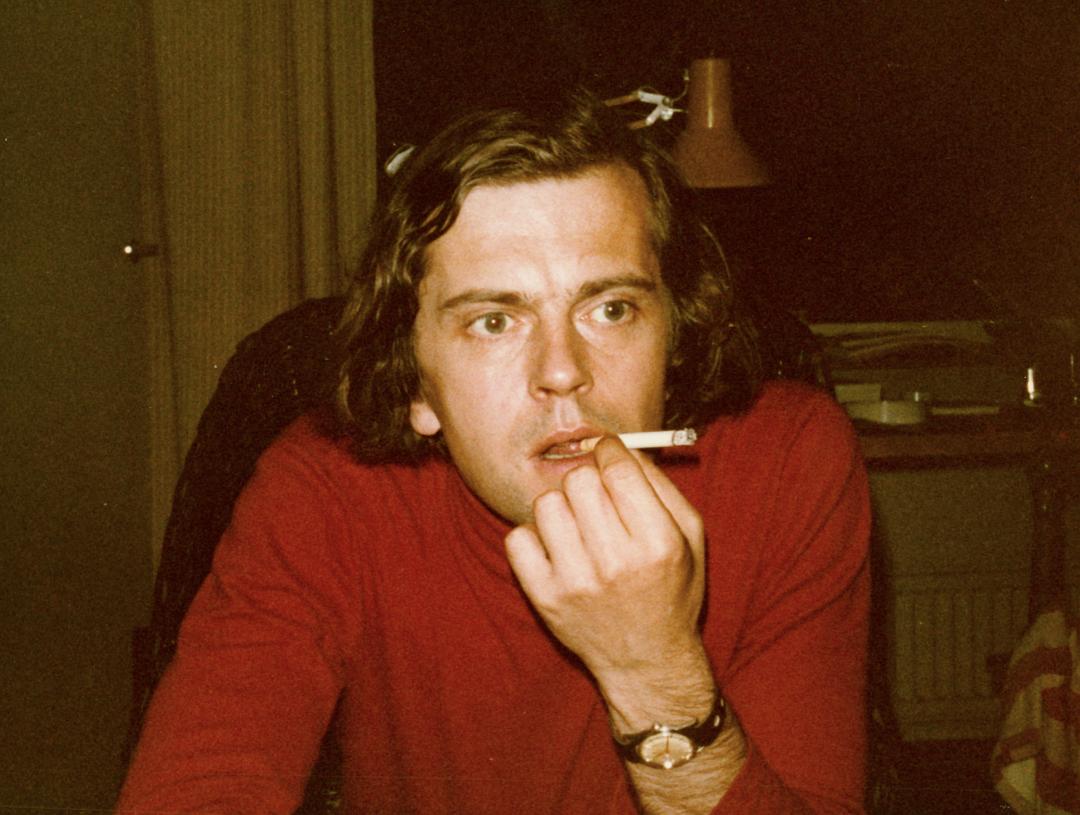

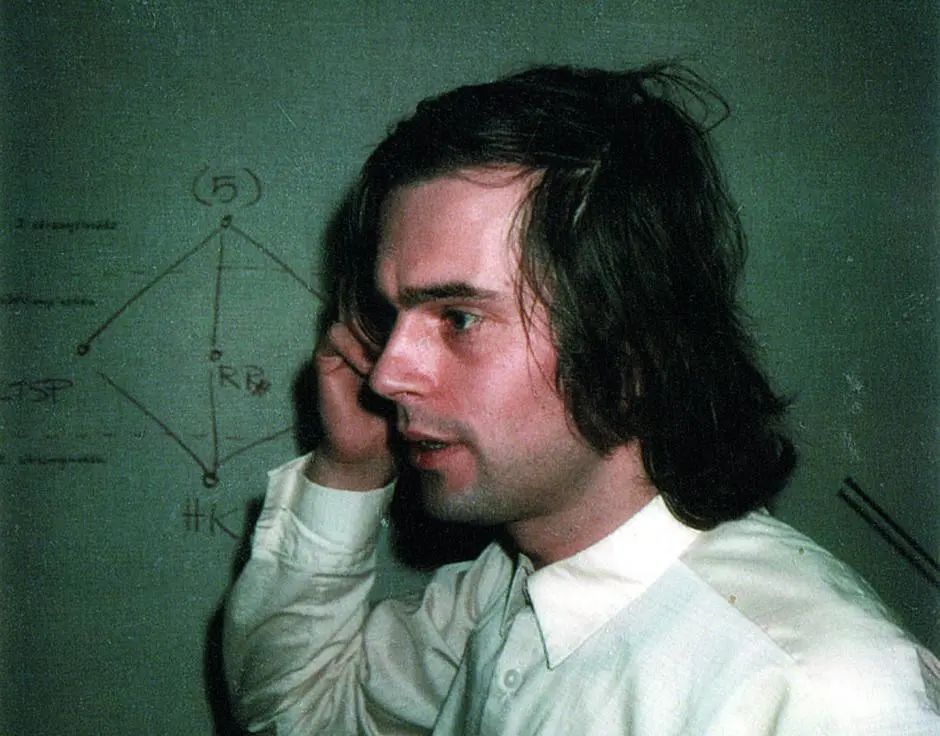

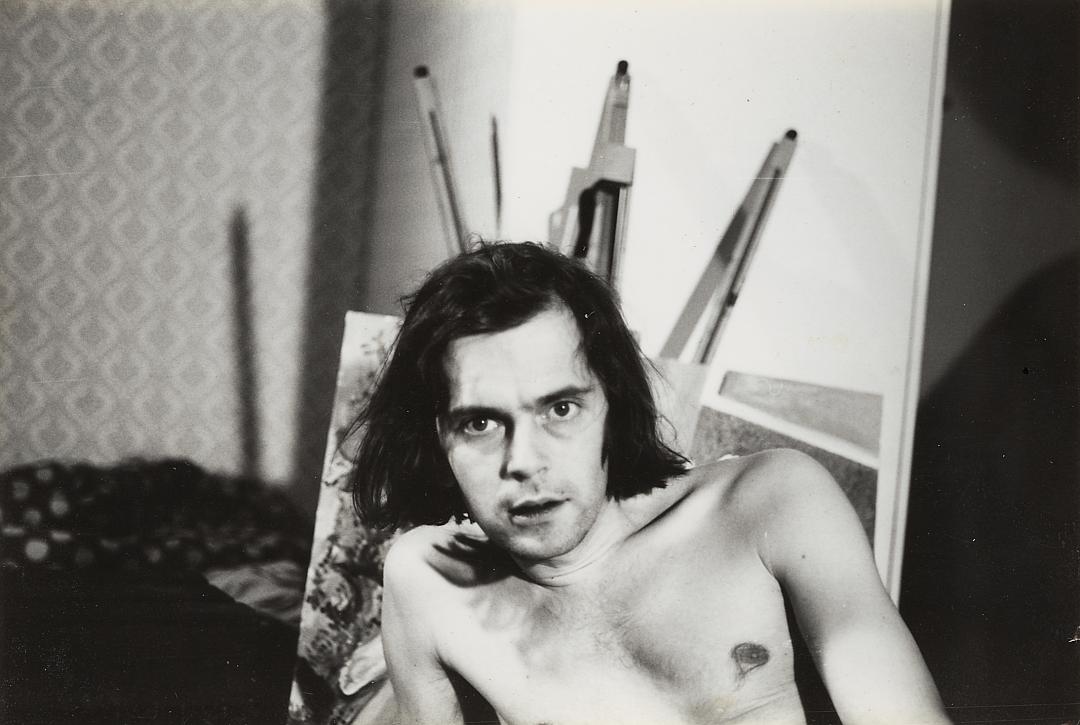

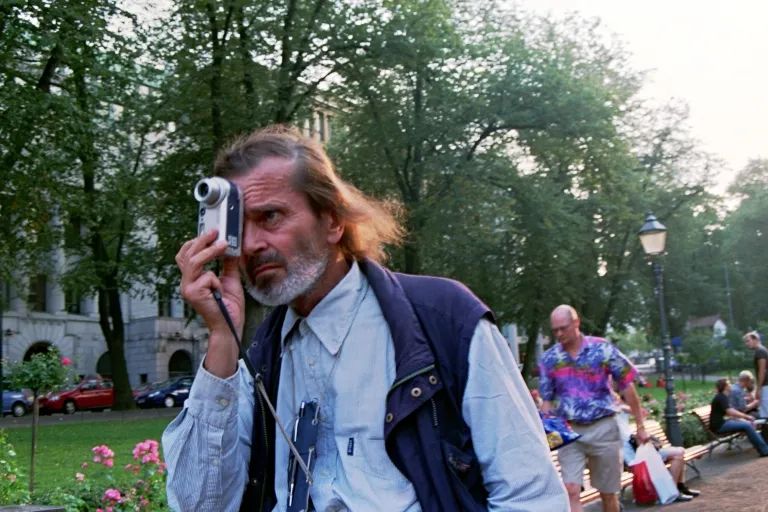

埃尔基·库伦涅米(Erkki Kurenniemi)的作品难以定位。他的作品拒绝被归类,这让任何对他作品的介绍都成为一项棘手的任务。库伦涅米是二战后媒介艺术史折中主义的象征,因为他的研究显然“不仅仅是媒介艺术”,而是延伸到一个从美学到科学和技术的多学科领域。如果我们选择用“媒介艺术家”或“实验艺术家”这样的一般术语来形容库伦涅米,那将会忽视其他并行的描述,例如他还是一位核科学专业学生、作曲家、电子音响工程师、奇怪的日常档案管理员、科技策展人以及书写有关科技、进化和量子计算宇宙未来的公众人物。这种混合是极其放肆的,库伦涅米的诸多热情也是如此。*认为人类在2048年能够被下载到计算机内存中并以人工形式重新创造出来,这听起来更像是出自一位1980年代的科幻小说家而不是一位严肃的科学家。但这并不会改变我们应该严肃对待库伦涅米关于媒介艺术的未来主张这一事实。

*这里指的是胡塔莫关于库伦涅米的不谦虚的短文“作为纪念碑的碎片”,本书的前言。

埃尔基·库伦涅米(1941-2017)

这本书是对埃尔基·库伦涅米多方面的挖掘、批判性图绘或者一种阐述,因为他与媒介艺术史的中心议题和目前的状况产生了共鸣。这篇导论让我们对他的作品有了一些了解,这也是关于这位开创性的、狂野的、跨学科精神的艺术家的首部国际性长篇评述,它近乎于幻想,但仍然来源于严肃的学术性研究。这两方面经常相互渗透,从而构成一种独特的推测性和洞察力的结合。也就是说,我们的任务不是将库伦涅米描绘成任何一种单一面向的天才。相反,我们想要基于他所处的时代及其对今天的重要影响,将他的著作和项目视为在更广泛的视听创新、艺术实验以及概念性思考方面的启发性要点。他是信息时代下科技艺术和实验精神发展的一种症状。作为一种症状学(symptomatology),本书涉及媒介艺术、音响工程/新兴媒介艺术文化以及创意实践中的界面/档案狂热,这些都通过库伦涅米这一人物来进行解读。而且,如今越来越多的实践和理论注意力被放置在了数字艺术保护的议题上,[1]库伦涅米的作品扣动人们的心弦:档案是他大部分活动的主题、实践和物质背景。这一系列艺术实践和收藏提供了另一种处理技术媒介文化档案的方法。

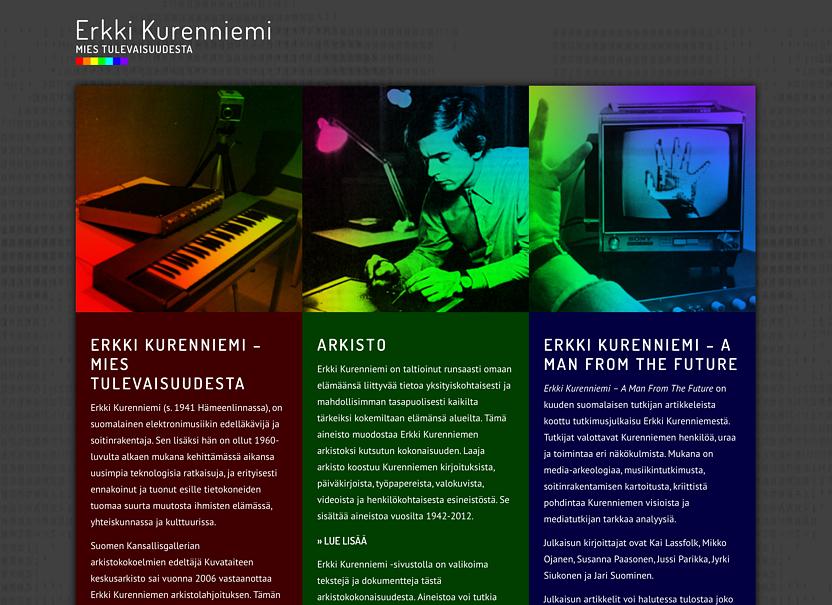

库伦涅米在线档案,http://www.lahteilla.fi/kurenniemi/en

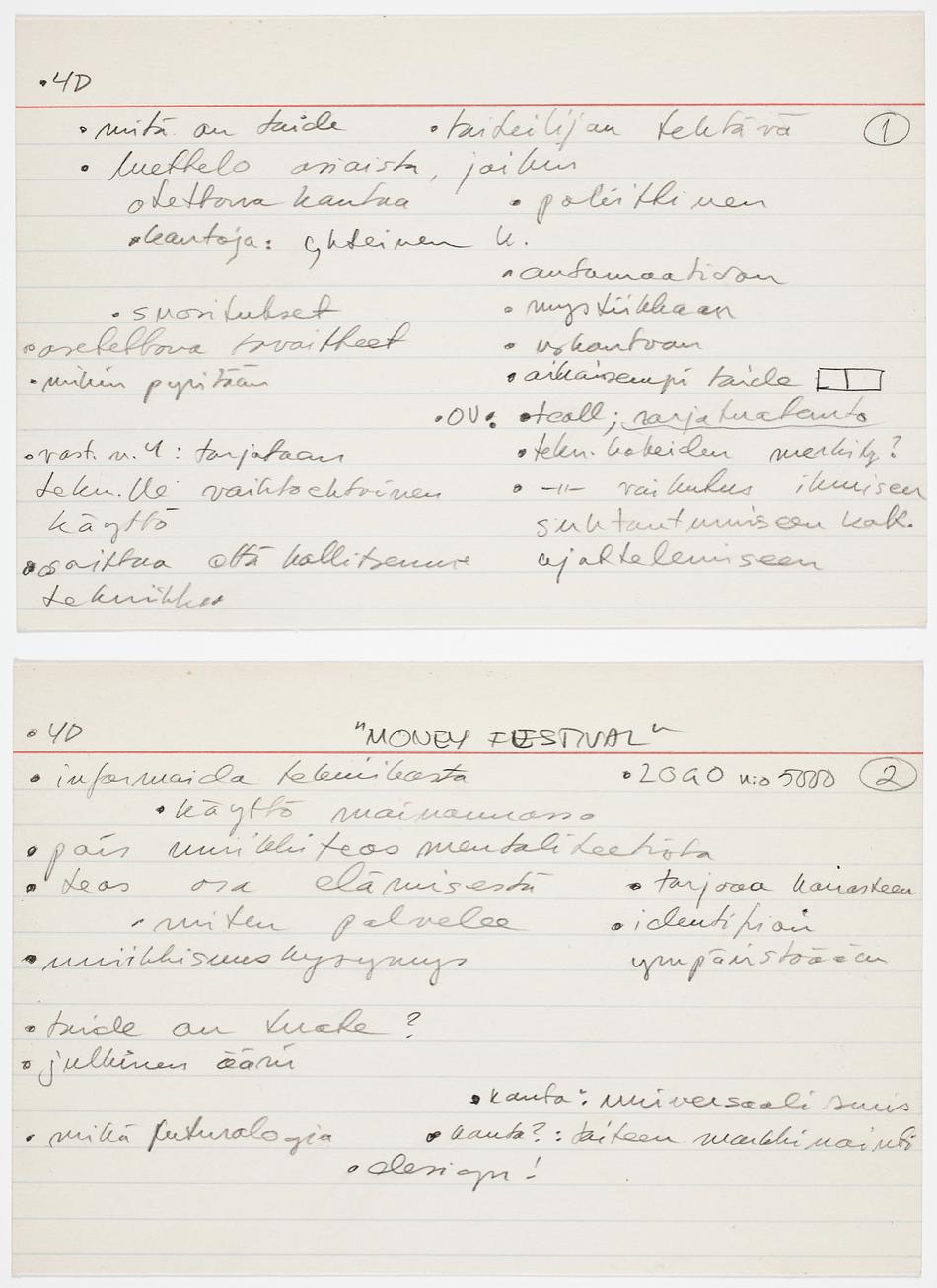

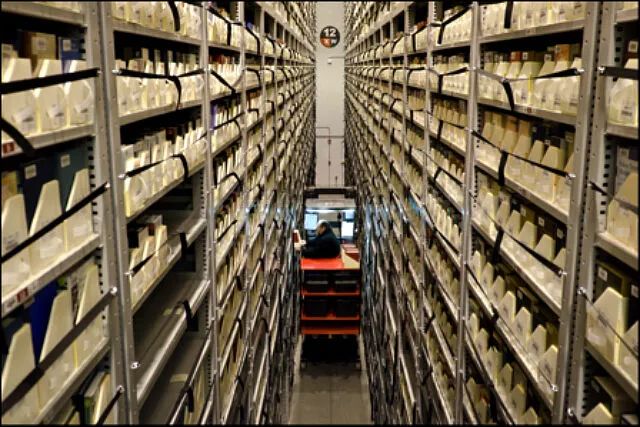

这本书分成五个部分,分别由不同领域的专家来介绍。这些部分涉及(1)库伦涅米的档案和数字档案文化中更广泛的创意实践背景;(2)他在科技艺术和当代艺术领域的地位;(3)他的科学和技术愿景;(4)他在音乐和声音艺术方面的贡献,这也许是他最重要的领域并获得国际认可,还在Wire[2]和其他杂志上发表了相关文章;(5)这些年来,库伦涅米进行的访谈和对话。我们还增加了一个单独的图片部分,主要选自他于2006年存放在芬兰国家美术馆的档案室和图书室中的档案。这么做是为了强调档案之于库伦涅米以及其项目的重要性:它不仅仅是一个存储并聚集物品、图像、挂念以及零散线索于一个物理场所的场所。档案更像是一个活跃的参考点,借由它,库伦涅米的艺术项目被定位为文化历史实践。他的作品将档案阐述为一种潜在的新变化的场所,例如出现在本书第9章的“库伦涅米的活跃档案”(http://kurenniemi.activearchives.org/logbook/)。我们感受到这一不妥协形式的视觉章节在库伦涅米的实践精神中运作,并作为一种“记忆女神”来暗示其多维认识论的潜力。*

*“记忆女神”指的是阿比·瓦尔堡于1927年制作的“记忆女神图集”,它由40块木板组成,上面有1000张来自书籍、杂志、报纸和其他日常生活信息来源的图片。这些图片按照不同主题来排列,有点像章节的形式。

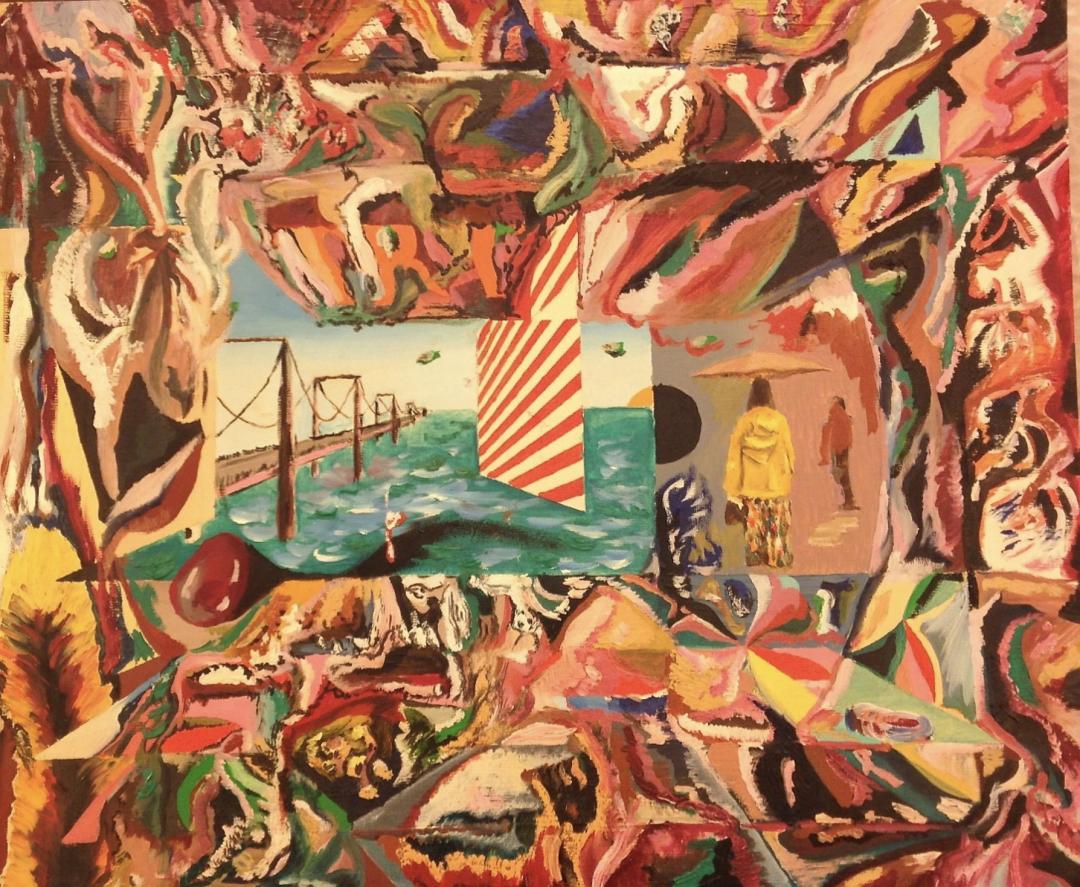

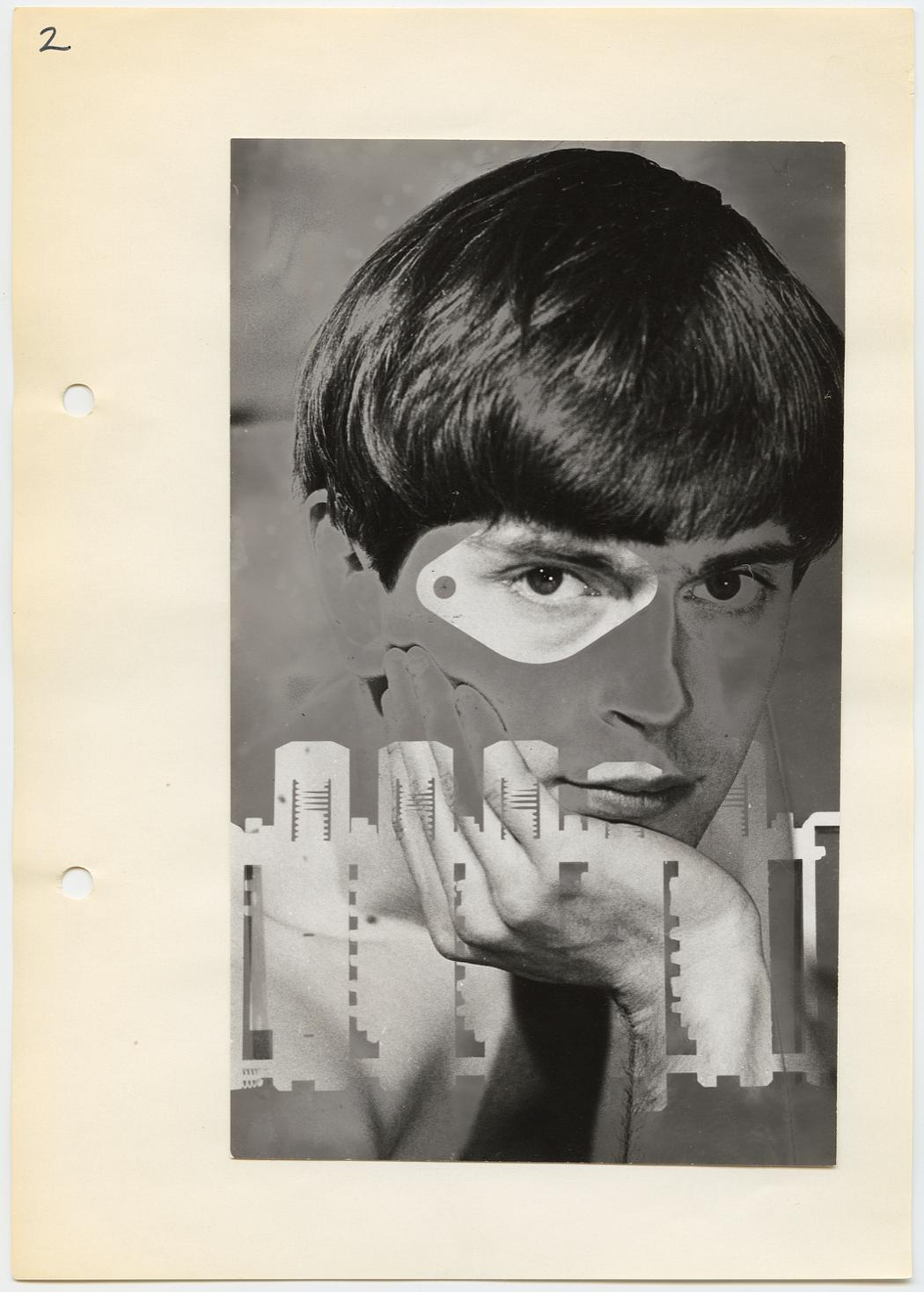

库伦涅米的画作

这篇导论为关键想法提供了背景关联,来自多个学科的学者将对其进行更详细的研究,反映出对库伦涅米实践的多重认同。这些作者包括媒介理论家、音乐学家、软件和声音艺术家、策展人、历史学家以及媒介考古学家。通过这些章节,可以看出为何库伦涅米现在被视为如此重要的人物:他一开始就是芬兰实验音乐领域的一份子(即使较少作为一位作曲家)以及1960年代以来工程和尖端技术领域的一份子,后来逐渐成为一位国际知名人物,因为他为视听艺术的发展提供了新的观点,并将其设计为人类成长的未来愿景。此后,他就被许多历史(它们倾向于忽视非英语国家,尤其是一些地理位置较不中心的地区)所忽略了,这引领我们恢复应有的平衡。同时,本书也建立在最新策展项目对库伦涅米的关注上,尤其是他被列入2012年第13届卡塞尔文献展的那部分。这部分被简单命名为《在2048年》,是其作品的首次大型国际展览,其中包括他的先锋乐器,例如DIMI系列电子合成器和电子音乐创作;机器人;计算机生成动画;短片;以及他关于音乐理论、计算机程序和以各种形式记录的私人日记——录音带、录像带、手写文本和计算机处理文本。*

*埃尔基·库伦涅米《在2048年》作为第13届卡塞尔文献展的一部分在2012年6月9日到9月16日展出,https://d13.documenta.de/#participants/participants/erkki-kurenniemi/。乔西娅·克里萨是一位特约策展人,并进一步被委托了本书“数据身体的存档”一章中提到的康斯坦特的相关工作。

库伦涅米

对库伦涅米来说,2048年是一个重要的象征性参考点。库伦涅米猜测,在2048年,量子计算机将会发展到这样的阶段:只要有充足的内存资源,就可能把人的全部内容上载为数字形式,抛开我们目前基于有机物的黏稠现实,从而作为数据人生活在后奇点的宇宙中。*它成为一个未来主义忧郁症的参考点,指向与从雷·库兹韦尔(Ray Kurzweil)到弗诺·文奇(Vernor Vinge)等其他理论家和小说家所想象的那种相同的宇宙。但这种超人类主义愿景在库伦涅米的作品中发生了另类的转折,并且从推测性的网络小说转变为存在于其乐器和界面设计之中的物质现实。*从话语的角度来看,库伦涅米设计项目中更有趣的一面决定了他对肉身的、有性别的有机体的高度质疑,从而支持了一种数据身体的乌托邦。西蒙·雷诺兹(Simon Reynolds)恰当地将库伦涅米描述为卡尔海因茨·施托克豪森(Karlheinz Stockhausen)、巴克敏斯特·富勒(Buckminster Fuller)和史蒂芬·乔布斯(Steve Jobs)的混合体。[3]显而易见,对库伦涅米产生的兴趣为当前围绕非人类生物、新物质主义以及现实主义哲学的许多讨论开辟了倾斜的道路。即使在试图超越人类的过程中,矛盾仍然存在,也就是人类在库伦涅米本人的形象中得到了肯定。

《未来不复往昔》

*关于这些以片段形式出现在库伦涅米的著作和思想中的想法的相关讨论,参见米卡·塔尼拉关于库伦涅米的电影《未来不复往昔》(The Future Is Not What It Used to Be,2002)。

*的确,他的许多其他愿景已被纳入了当代工程企业的创新实验室:库兹韦尔在谷歌担任工程总监;库伦涅米在罗森卢,后来在诺基亚。

库伦涅米

但是在深入研究未来学之前,让我们退后一步,以更加传记的方式介绍一下库伦涅米的作品。*他于1941年出生在芬兰海门林纳的一个书香世家:他的母亲玛雅塔·库伦涅米(Marjatta Kurenniemi)是一位著名的童书作家。库伦涅米早期的兴趣在于科技音乐、录音室以及作为创意表达一部分的新型乐器,这与1950年代末迅速传入芬兰的国际潮流产生共鸣。举例来说,斯托克豪森访问了这个国家,而他的文本也在那里得到了解读。[4]

*库伦涅米的维基百科条目由芬兰媒介艺术专家(包括佩尔图·拉斯塔斯)负责管理和更新:https://en.wikipedia.org/wiki/Erkki\_Kurenniemi。我们在此提供的大部分书目详细信息都归功于他们的在线条目。

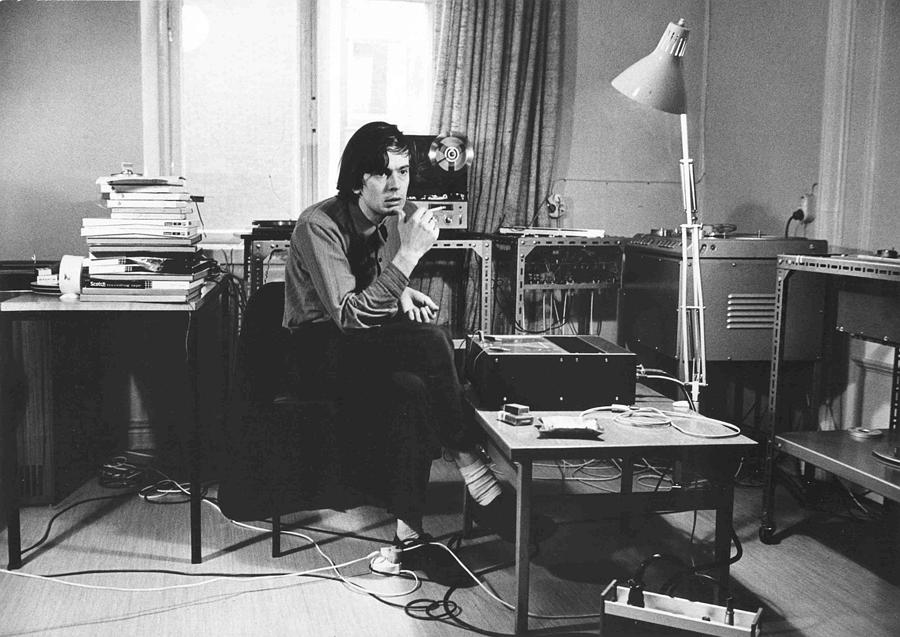

电音及其科技发展吸引了大批来自音乐领域的人们——例如,亨利克·奥托·唐纳(Henrik Otto Donner)——但总体上吸引了更多有志于艺术和社会新工程愿景的人。1960年代,库伦涅米作为一名志愿助理活跃于赫尔辛基大学音乐学系,但他还着迷于将录音室作为一种创意实践的科技环境。的确,库伦涅米受邀为该系设计了首个电子音乐录音室。在1962年到1973年间,他还是理论物理系的一名助教,期间他获得了物理学学士学位(1968年)。尽管取得了这些学术成就,他仍然称自己为一位辍学者(参见本书中与塔尼拉[Taanila]的访谈)。库伦涅米并没有成为一位典型学者,而是一位游离在职业与学科之间,跨越艺术与科学的修补匠(tinkerer)。

除了音频,他还与实验电影制作人合作,包括与唐纳一起为艾诺·鲁萨洛(Eino Ruutsalo)的短片《跳跃》(Hyppy,1965年)作曲。库伦涅米也和诸如瑞典和挪威等其他北欧国家的艺术家及工作室频繁接触。他自己的电影《未来世界的电子学》(Electronics in the World of Tomorrow,1965年)具有一种先锋科幻的色彩,但后来与扬·巴克(Jan Bark)合作的实验电影则以其他原因脱颖而出。与作曲家巴克一起,库伦涅米也是首部北欧计算机动画《浪花》(Spindrift,1966-1967)的功臣,在纪录片导演兼电影制作人米卡·塔尼拉(Mika Taanila)于2013年对其进行重构之前,该影片只公开放映了几次。《浪花》是“二战后感觉实验”的典型案例:库伦涅米在他通过该所大学的核物理学系获得的PACE TR-48模拟计算机上对动画进行编程。科学设备的误用催生了早期的艺术作品,在此意味着直接将计算机显示屏上的动画摄录为16毫米的电影。[5]这同样适用于更广泛的计算机艺术背景:例如,约翰·惠特尼(John Whitney Sr.)的计算机动画作品不仅被专业的前卫眼光所观看,而且还出现在1958年《迷魂记》(Vertigo)的片头字幕中;借助1968年伦敦当代艺术学院的《控制论的意外发现》(Cybernetic Serendipity)展览,计算机艺术的兴起变得更加引人注目。

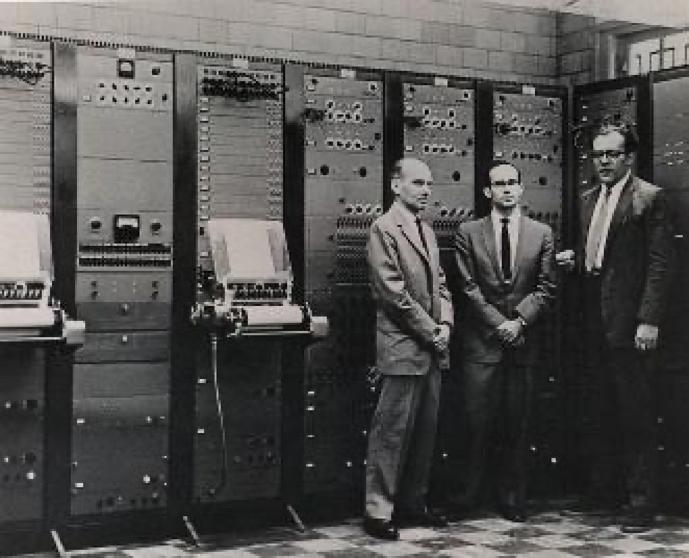

库伦涅米还深深着迷于数字技术。这显然体现在他在电子音乐录音室方面展开的工作以及对合成器早期发展的兴趣。他通晓合成器的国际性先驱——如1950年代的RCA合成器*——并且成为了芬兰音乐界想要定制乐器时的首选人物。拉尔夫·伦德斯登(Ralph Lundsten)、奥斯莫·林德曼(Osmo Lindeman)、M. A. 努米宁(M. A. Numminen)以及其它人纷纷向库伦涅米寻求技术上的支持。即使库伦涅米的乐器遗产在1970年代通过他的DIMI合成器*广为人知,但其实Sähkökvartetti(电子四重奏)已经预见了后来的一些设计,这些设计结合了技术中介的集体电子声音制作。*它包括了一个主机和单独的控制器:一个“旋律机、电子萨克斯风、小提琴机、鼓机、滤波器组控制器和一把光剑”[6]能够使人声失真。

*译注:有关RCA合成器的介绍,参见在线译著《电子乐器与电子音乐史》,https://lifesea.org/120years/the-rca-synthesiser-i-iiharry-olsen-hebert-belarusa1952/。

*译注:DIMI即Digital Music Instrument的缩写,系列产品包括DIMI-A、DIMI-T(Electroencephalophone)、DIMI-S(Sexophone)、DIMI-O(Optical Organ)以及DIMI-6000等等,参见在线译著《电子乐器与电子音乐史》,https://lifesea.org/120years/dimi-helsinki-electronic-music-studioerkki-kurenniemifinland1961-2/。

*“地狱的青春/四重奏的发生”,芬兰广播电视台,1969年9月2日,http:// yle.fi/elavaarkisto/。

第一代RCA合成器

库伦涅米早年还是一位公众人物。1960年代末,他就已经多次出现在电视上,谈论有关新计算机美学和声音、艺术的科技工具。这种观点和即将到来的数字/信息社会的观点相结合,成为贯穿其职业生涯志趣的特征。在芬兰以及众多西方国家,“未来的冲击”(future shock,阿尔文·托夫勒提出)是未来学家、社会学家以及政策制定者热衷谈论的话题。所有一切都与未来有关。托夫勒更受大众欢迎的《未来的冲击》出版于1970年,此前则是更为政策风格(policy-styled)的《新千年——推测未来33年的框架》(The Year 2000—A Framework for Speculation on the Next Thirty-Three Years)以及芬兰一些性质相似的出版物。但是库伦涅米的特色在于其通过推测性但富有创新的工具和机器来修补对未来的理念。[7]

他被视为计算机音乐专家以及计算机代码和艺术未来的评论家。对于库伦涅米,以及1960年代直到我们当前数字家庭音乐工作室的时代的许多其他人来说,计算机使得制作变得更便宜,也更容易获得。录音室在1950年代尤其在1960年代才慢慢成为音乐制作的核心,但它已经处于变革之中,自身成为了一种技术环境,并且逐渐从一个物理场所转移到计算机上。关于未来一百年可能会发生的变化的未来主义设想不仅与社会经济方面的考量有关,还与它将如何改变音乐家和作曲家的地位有关。在库伦涅米看来,未来的计算机作曲家更像是工业设计师而不是音乐专家。*这种音乐工业工程师的愿景与他对多感官体验的兴趣有关。由于乐谱系统允许我们以视觉的方式阅读音乐,因此库伦涅米的愿景就包含了未来的计算机声音工程师,他们将听觉和视觉、触觉甚至嗅觉等其他感官体验融合在一起。在这些术语成为90年代主流话语的一部分之前,计算机音乐不仅是耳朵所听到的音乐,而且是一种表征未来多媒介系统的扩展性感觉中枢。*

*“计算机的八拍”,芬兰广播电视台,1967年10月27日,https://yle.fi/aihe/elava-arkisto。

*“人类的新可能性/计算机代码是一种新符号”,芬兰广播电视台,1969年3月3日,https://yle.fi/aihe/elava-arkisto。

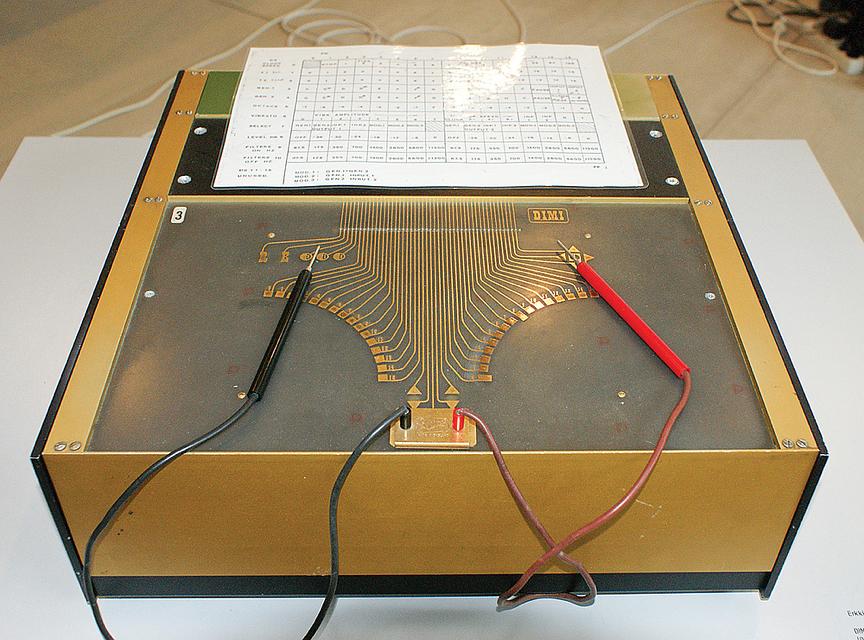

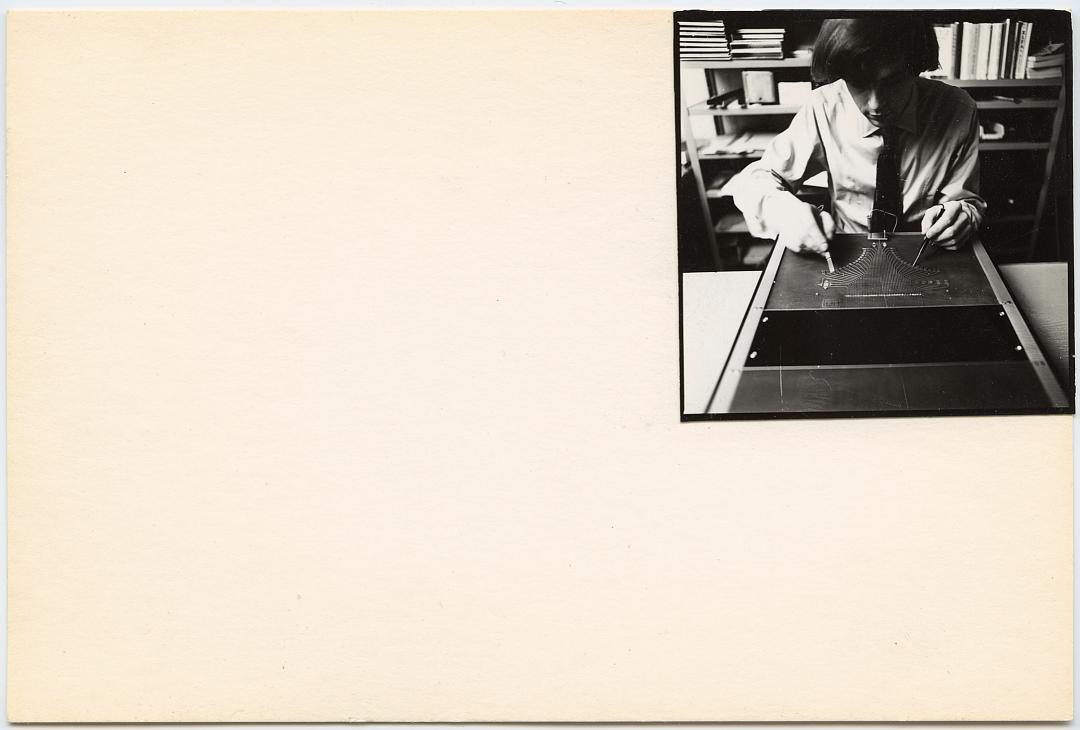

库伦涅米对多感官性(multisensoriality)的兴趣显然体现在他付诸于合成器的工作上面。各种DIMI项目成为了库伦涅米1970年代活动的特征。早期项目DICO(1969年)*和DIMI-A(1970年)包括了一个可编程的数字内存(参见本书的“音乐与技术的互动:埃尔基·库伦涅米的音乐和乐器”,出自拉斯福克[Lassfolk]、欧雅宁[Ojanen]和索米宁[Suominen])。除了诸如DIMI-A中更大的联想存储器之类的内部特性,它独特的界面设计也很突出。半音音调、音量以及序列跳跃和速度是通过一个触摸板和两支触笔来操纵的,即便外形如此,这个仪器主要还是在录音室里使用。[8]

*译注:即digitally controlled oscillator,库伦涅米在1969年为奥斯莫·林德曼制作的12步数字音序-振荡器。

DIMI-A

自1970年以来的许多项目都被库伦涅米和乔科·科蒂拉(Jouko Kottila)以及彼得·弗里斯克(Peter Frisk)共同创建的芬兰Digelius电子公司所收集。不过,这些项目也在一定程度上得到了公共基金的支持,包括芬兰创新基金(Sitra)对DIMI-O(1971年)的资助。但是,没有任何一个机器取得了商业上的成功,这解释了为什么它们仅仅作为单个机器遗留在芬兰和瑞典的不同机构中。赫尔辛基大学音乐学系工作室的学者与奇亚斯玛(Kiasma)当代艺术博物馆合作,在过去几年中对他的乐器进行重建,让其中一些得以再次展览和演奏,最近是在第13届文献展(卡塞尔,2012年)、丹麦奥胡斯艺术馆(2013年1月到3月)和赫尔辛基奇亚斯玛当代艺术博物馆(2013年11月到2014年3月)。DIMI-O延续了库伦涅米1960年代关于未来计算机艺术混合不同感觉的想法:在这种情况下,通过电子屏幕的光学输入机制,视觉——包括运动——被允许整合到创作当中。值得一提的是,该机器在各种不同的环境中进行了试验:从舞者表演视频到奥斯陆大学心理学系实验环境的参与等。[9]

电子四重奏的集体声音制作理念延伸到DIMI-S当中,也就是所谓的性克斯风(sexophone)。这个设备至多容纳四个人与机器(通过一只手握一个电极/控制器)和其他人组成一个人-机控制论循环装置,拥抱他们敢于或允许触摸的皮肤的任何部分。目前,这个机器属于奇亚斯玛当代艺术博物馆藏品的一部分;它与其他一些探索集体社会实验可能性的表演艺术相吻合,旨在将技术、艺术表演和公共社会行为联系起来。借助1973年的作品DIMI-T也就是脑电音扫描记录仪(Electroencephalophone),库伦涅米的研究深度超越了皮肤,他将大脑以及测量到的电波输入到合成器中。这受到了曼福德·L. 伊顿(Manford L. Eaton)生物反馈理论(biofeedback theories)的间接影响,但人们也能感觉到库伦涅米的理念和阿尔文·卢西尔(Alvin Lucier)早期的大脑音乐项目产生了共鸣:大脑是艺术和音乐的输入设备(例如,《独奏者音乐》[Music for Solo Performer],1965年)。

除了他自己开办的Digelius公司,库伦涅米还曾作为专家为多家大型科技公司工作。1976年到1978年间,他在罗森卢(Rosenlew)从事工业机器人和自动化方面的工作,后来在1980年和1986年间就职于诺基亚电缆机械部门。[10]必须要强调的是,这发生在诺基亚成为当今著名的全球电信和移动业务之前。显然,库伦涅米总是扮演着双重角色。他白天在这样的公司工作,但同时也做着其他的事情:作为一位谈论有关自动化、机器人以及不断变化的劳工环境的知识分子,他所说的话被广为引用(参见,例如本书的“机器人去上班”)。在库伦涅米看来,劳动者是一种通用的自动机(automaton),也是一种可编程的图灵机。[11]该机器存在于工厂日益自动化的工作生活中,也存在于电子社会的创意实践中。

库伦涅米档案

在诺基亚工作期间,他推广了个人通信器(Personal Communicator)的概念。当然,艾伦·凯(Alan Kay)和施乐公司的帕洛阿尔托研究中心(PARC,the Xerox Palo Alto Lab)也设想出了很多与库伦涅米理念相似的个人解决方案。但是库伦涅米总是有他自己的想法。在1971年,他构想了将信息和娱乐同时连接到一个小型装置上的个人设备:收音机、音响、邮局、银行、打字机、博物馆、艺术展、笔记本、日历和可视电话等等(参见本书的“信息就是信息”)。这种个人通讯器在1987年被重新提起并再次讨论,[12]许多年之后,这一想法才终于被诺基亚和其他公司商业化。1990年代初,该术语在商业上流行起来,而诺基亚则在1996年推出了自己的通讯器。但是库伦涅米在想象某种更为综合的东西:不仅仅是一种取代各种家庭媒介的移动设备,而是一种作为眼镜佩戴的“3D4π”镜片,它可以投射360度的增强现实视图。这种视觉愿景作为谷歌眼镜媒介考古学的重要案例,既属于他发明历史的一部分,也属于1980年代赛博梦想家世界的一部分。自1980年代以来,赛博朋克成为国际科技文化的通用语,虚拟现实的炒作愈演愈烈。尤其是借助《连线》(Wired)和包括《Mondo 2000》在内的美国其他相关杂志的炒作,这类词汇和主题在1990年代泛滥成灾。库伦涅米将自己表现为芬兰版本的科技梦想家,他认为未来人类将会是通过可穿戴的计算电子设备、卫星连接的眼镜以及当时(1993年)通过计算机游戏可以窥见的虚拟现实的新型亲密形式联系在一起的共生体。*或许在这里也可以看出与Oculus Rift*相关的媒介考古学。[13]

*“人工现实是未来的市场”,芬兰广播电视台,1993年10月13日,http://yle.fi/ elavaarkisto/。

*Oculus Rift是一家虚拟现实头盔公司,2014年被脸书收购,从而引发了关于VR设备在游戏和其他应用程序中的新兴趣和媒介辩论。参见,例如,https://time.com/37842/facebook-oculus-rift/。

库伦涅米

在1987年到1998年间,库伦涅米是芬兰科学中心“赫尤里卡”(Heureka)的顾问甚至是策划主管,这使得他能够延续其兴趣中梦想家的那一面。尽管他自己的公司并没有取得商业性成功,而且他的一些想法被认为是不切实际的,但他还是在2003年到2011年间获得了各种重大的国家荣誉奖项,包括芬兰总统颁发的芬兰狮子勋章。2000年代,他重返到乐器方面的工作中:他与来自英国的托马斯·卡尔森(Thomas Carlsson)携同展开新DIMI设备的工作。然而,到2005年,库伦涅米遭遇了一次中风,这严重影响了他的身体健康。

库伦涅米总是在艺术背景下发展自己对技术和科学的兴趣。这意味着一种特定的音乐志趣与他的数学思维纠缠在一起:他也以理论形式表达了声音和音乐和谐的形式理论(参见本书的“和弦、音阶和除数格”以及“音调理论”)。他的档案包含了从1960年代一直到2000年代有关音乐、数学的各种论文以及科学文献,这些文献表达了对一系列主题的发展兴趣,包括细胞自动机、进化理论、量子和弦理论、人工智能、计算结构和算法思维以及尤其重要的图论(参见本书的“图场理论”)。*

*他在芬兰国家美术馆档案图书的档案中包含了各个版本的“图场论”,这可以被看作是他主要的数学/科学著作。它大约起源于1990年早期。

库伦涅米

除了写作文本——这些文本从未在国际或芬兰的任何重要科学期刊上发表过——之外,他还是一位收藏家。库伦涅米的档案满是围绕上述领域展开的新闻片段和文本副本。在其他方面,他也是一位收藏家:他的档案狂热[14]是其科学兴趣和实验表演方面的一种结合:竭尽所能去收集和记录他周围的世界。这驱使了全面的日记书写、照片日记、录像日记以及随身用品的收集,包括购物票据、剪报和物质实体,甚至还可以在他的档案中找到奇特的阴毛样本,这表明了他在肉欲方面的癖好(参见本书的“肉身的强度”,帕索宁[Paasonen])。和他许多其他活动一样,他对记录生活各方各面的痴迷具有预示性,使我们想起社交媒体的使用(参见罗萨克[Røssaak],本书的“捕捉生活:生命政治、社交媒体和浪漫反讽”)。

库伦涅米的档案活动格外令人叹服,这反映了他的机器敏感度。他艺术实践的档案方面在本书各个章节以及重印自档案的图像集合中反复出现。他用两种主要方式解释了这种为他的个人档案提供资料的收集动力:一方面,他认为这些材料是未来数据身体人类必不可少的“回放”材料,因为他们对肉身世界没有第一手知识;另一方面,这些材料将会成为2048年重建自身的来源,届时这种重建将被量子计算机所实现。这和一些奇点作家的预测相一致,在这个时间点上,人工智能机器将具备自我意识。显然,这与人工生命的幻想和沃尔特·迪士尼通过低温技术复活生命的梦想有着进一步联系,但或许本书也可以被视为一种重建某些片段的行为。除了来生,档案也表达了20世纪科学艺术中一个更广泛的横向主题。巴克敏斯特·富勒的Dymaxion Chronofile*包括20万份文件和几百张卡片索引,类似于库伦涅米后来设想的项目:定期将生活片段收集成为一个多媒介剪贴簿,对于富勒来说,这是一项从1920年代到1983年持续了几十年的活动,也就是使用媒介记录一段特定人类时期的历史:

如果某人对一个人类保持非常精准的记录,从淘气的90年代(1890年代),从一个非常不同的世界到世纪之交——一直深入到你可能活着的20世纪。我决定使自己成为这样一个人的有效案例历史,这意味着我不能评判我所放进去的是否有根据。我必须将一切都放进去,所以我开始一种非常缜密的记录。[15]

*译注:这个巨大的剪贴簿记录了富勒从1920年到1983年每15分钟的生活。

Dymaxion Chronofile

彼得·韦贝尔(Peter Weibel)将这一项目描述为“过分观察生活的产物,为了被记住而不被忘记的巨大努力的产物,”[16]这呼应了库伦涅米的欲求。富勒实施该项目的根本原因显然影响了库伦涅米。当然,类似的主题也在近期的生活记录(life-logging)项目中兴起;尤其是戈登·贝尔(Gordon Bell)的微软搜索实验室项目MyLifeBits*提供了类似库伦涅米和富勒项目的系统化版本,它的志向得到了一家大型企业的支持。一丝不苟的痕迹记录成为了生活数字档案的一个索引,这种微软项目造就了对整体档案的总体注解;数据库和搜索的计算机技术成为生活管理分析的附件,是量化自我和自我监视的一种版本。由此,重建自我的档案实际上是一种在连续反馈回路中重建自我的方式。[17]除了20世纪中范内瓦·布什(Vannevar Bush)的Memex(记忆扩展器)计划或者诸如泰德·尼尔森(Ted Nelson)和道格拉斯·恩格尔巴特(Douglas Engelbart)等人物,我们也需要将库伦涅米作为这种自我分析、量化自我的媒介考古学的一部分。

*译注:该项目灵感来自范内瓦·布什设想的Memex计算机系统,试图存储戈登·贝尔一生经历的所有文档、照片和声音等等,项目成果出版为《全面回忆》(Total Recall,2010年)。https://www.microsoft.com/en-us/research/project/mylifebits/?from=http%3A%2F%2Fresearch.microsoft.com%2Fen-us%2Fprojects%2Fmylifebits%2F。

库伦涅米档案-摄影

该序言简略提及的主题大多在本书的章节中得到了详细阐释。不过,我们想要强调的是,本书不仅与库伦涅米有关,而且还试图在英美媒介艺术史的视角之外,理解在一个特定时间点出现在北欧的艺术、声音和计算机领域的一些重要截面。我们想要强调库伦涅米兴趣的跨国关联,借助工程进行的多学科艺术表达,以及从当前科学创新发展起来的未来科技社会的公共角色和修辞。

从媒介研究角度来看,或许会不由自主地将库伦涅米看作是芬兰的麦克卢汉,因为他们都对电子产品带来的媒介变化进行了挑衅性分析。但是,这种对比不能过度延伸:麦克卢汉出自文学背景,库伦涅米出自对音乐技术的兴趣;麦克卢汉的分析基于过往媒介历史时期的划分,而库伦涅米则是面向未来去推测下个转角等待着我们的是什么。库伦涅米的方法可以被称为“情境推测”(situated speculations),这暗示着艺术表达如何同时也是他们自己时代和环境的产物,即使他们一直努力地以假想的方式去超越它们。库伦涅米对过去的看法并不像一位历史学家:他感兴趣的是进化生物学的时间尺度(参见本书的“生活、智力和技术的起源”)。他的参考点不是和文学或媒介历史学家相似,而是和那些对人类感知和认知能力的长期叙事更感兴趣的进化论科学家相似。的确,他并不认为自己是一位艺术家——一个他称之为“业余认知者”(cognitive amateurs)*的群体。因此,我们可以认为他的兴趣在于对人类、人类感觉系统和人类社会的认知和情感修饰。

*正如库伦涅米专家和档案管理员佩尔图·拉斯塔斯在“Kiasmassa的工具和愿景”中所引述的那样,芬兰广播电视台,2013年10月25日,https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/11/15/erkki-kurenniemi-digitaalisten-nakyjen-nakija#media=99957。

库伦涅米

更重要的是,他的理念和实验在不断进化,不断面向未来——但往往也是未完成的(unfinished)。

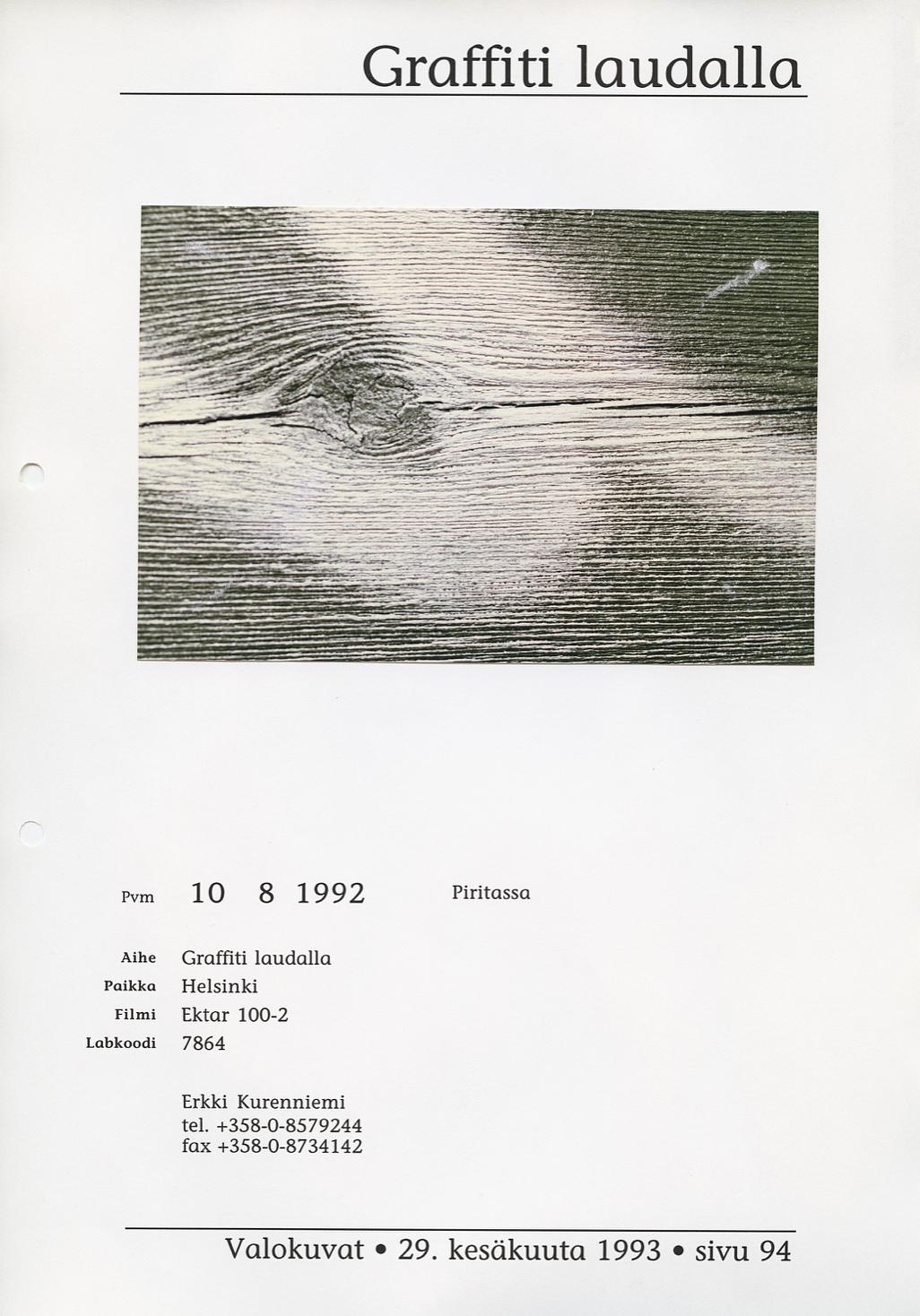

聚焦这种艺术实践的一个方式便是详尽阐述未完成的观念。这一特征反复出现在某些工程项目以及无穷尽性质的档案收集等诸多活动之中。库伦涅米还从事一个科幻小说的写作项目——小说名为《2048年》。他那封来自1993年的有趣的个人信件反映出了这一方面,并且介绍了“非书写”(unwriting)的概念。这篇短文揭露了他与诗歌、科学以及精确规划的计算机驱力(也就是图灵时代的人们所熟知的“自动化”)的许多关系:

书写一封信,哪怕是一封未寄出的信,都属于治疗的一部分。我总是迫切想要成为一位科幻作家,拥有一些名为“2048”的文件,不过很抱歉只有芬兰语版本。我不会是第一个将个人的疯狂变成诗歌的人。但那不是我的核心目标,参见以上所述,我已经写得太多了。必须找到一种方式来对事物进行非书写。数学会是这种紧凑想法的理想语言。想想牛顿的公式F=ma。这四个字符几乎支配着我们看到的一切。当然,不是全部。要达到全部,还需要麦克斯韦的方程组。我认为麦克斯韦需要一整张纸之类的东西来书写他的方程组,因为紧凑的矢量符号在他那个时代并不为人所知。矢量符号只需要四个短行。于是,爱因斯坦用四五个字母重新书写了麦克斯韦的方程组。今天,它们根本不需要被书写,因为它们会自动遵循规范条件。这就是我所说的“不写诗”。[18]

库伦涅米与其作品

非书写和非做(undoing)是理解库伦涅米在艺术和科学之间来回穿梭的有趣方式。在书写和非书写之间、概述和片段之间以及项目和想法之间的不断往复反映了他对待媒介艺术的态度。由此产生了一长串项目和线索,而本书将对其进行跟踪、评论和详细阐述。

参考文献

[1] 参见,例如伯恩哈德·塞雷克斯主编的《数字艺术保护:数字艺术的保藏:理论与实践》(科隆:ZKM,2013年) [2] 哈里·乌西托帕,“芬兰数字音乐先驱埃尔基·库伦涅米几乎销声匿迹,直到他在今年的Avanto音乐节上被重新发现”,Wire,第225期(2002年11月)。 [3] 西蒙·雷诺兹,《复古狂:流行文化对其过往的痴迷》(伦敦:Faber & Faber出版社,2011年),第389页。也可参见佩尔图·塔斯特拉,“埃尔基·库伦涅米——施托克豪森、巴克敏斯特·富勒和史蒂芬·乔布斯的芬兰混种”,小组讨论见《重生:第五届媒介艺术、科学和技术史国际会议》,里加,2013年10月8日-11日。 [4] 佩特里·库尔琼陶斯塔,“电子音乐与时代精神”,《音乐方向》,第35期,第3卷,2013年:第54-55页。 [5] 米卡·塔尼拉,“浪花——纯粹电视的乌托邦”,AVEK杂志,2014年,第16-20页。 [6] 贾里·索米宁,“埃尔基·库伦涅米在1960年代和1970年代的电子乐器”。在《库伦涅米——来自未来的男人》(赫尔辛基:芬兰国家美术馆,2013年),http://www.lahteilla.fi/kurenniemi/a-man-from-the-future。 [7] 赫尔曼·卡恩和安东尼·J. 维纳,《新千年——推测未来33年的框架》(纽约:麦克米伦出版社,1967年)。于尔基·休科宁,“死机无事可讲——针对库伦涅米2048年复活背后的未来的评论”,在《库伦涅米——来自未来的男人》,第10页。 [8] 索米宁,“埃尔基·库伦涅米在1960年代和1970年代的电子乐器”。也可参见拉斯福克、欧雅宁和索米宁,本书的“音乐与技术的互动”。米卡·塔尼拉的电影《DIMI破晓》(2003年)聚焦库伦涅米的数字乐器系列项目。 [9] 索米宁,“埃尔基·库伦涅米在1960年代和1970年代的电子乐器”,第22页。 [10] 同上。关于库伦涅米乐器的总体信息,参见http://www.lahteilla.fi/kurenniemi/。 [11] https://en.wikipedia.org/wiki/Erkki\_Kurenniemi。 [12] 埃尔基·库伦涅米,“人类与自动化,”《数学学科杂志》,第43期,第6卷,1979年,第347-352页。 [13] 埃尔基·库伦涅米,“人工现实是未来的市场”,Kauppalehti,数据世界,第108B期,1987年6月8日,第14-16页。 [14] 参见雅克·德里达,《档案热病:弗洛伊德的印象》,埃里克·普诺维茨编辑(芝加哥:芝加哥大学出版社,1996年)。 [15] 巴克敏斯特·富勒,“俄勒冈州9号讲座”,1962年7月12日。斯坦福大学图书馆,巴克敏斯特·富勒档案。引自维基百科“Dymaxion Chronofile”,https://wikipedia.org/wiki/Dymaxion\_Chronofile。 [16] 彼得·韦贝尔,“数字遗忘:通往媒介物质的历史”,在《数字艺术保护》,第185页。 [17] 参见戈登·贝尔和吉姆·格梅尔,“数字生活”,《科学美国人》,2007年3月,http://www.scientificamerican.com/article/a-digital-life/。 [18] 埃尔基·库伦涅米,给布朗温的信,1993年7月20日(计算机文件,Kiasma)。

原文出处

《埃尔基·库伦涅米在2048年:书写与非书写的媒介艺术史》,尤西·帕里卡和乔西娅·克里萨主编,MIT出版社,2015年。

尤西·帕里卡(Jussi Parikka,1976-)

南安普顿大学温彻斯特艺术学院技术文化与美学教授,他还是其母校芬兰图尔库大学数字文化理论专业外聘教授。帕里卡的写作涵盖媒介考古学、当代媒介艺术、网络文化以及文化理论。他的著作包括《数字传染病》(2007)、《昆虫媒介》(2010,该书获得安妮·弗里德伯格创新奖学金)、《什么是媒介考古学》(2012)和《媒介地质学》(2015)。他还主编了多部图书,如《垃圾邮件书》(2009,与托尼·桑普森合作)、《媒介考古学》(2011,与埃尔基·胡塔莫合作)以及关于埃尔基·库伦涅米的《库伦涅米在2048》(2015,与乔西娅·克里萨合作)。

乔西娅·克里萨(Joasia Krysa1969-)

著名策展人、研究员、利物浦约翰·米尔斯大学艺术与设计学院教授。她在技术和艺术的交叉领域进行了多年策展研究工作,曾任2012年卡塞尔第13届文献展和2016利物浦艺术双年展策展人、丹麦奥胡斯美术馆艺术总监、DATA Browser系列丛书主编,并在全球多个展览和艺术机构担任策展顾问。策划及主编《非物质性策展》(2006)、《书写与非书写的媒介艺术史》(2015)与《系统学,或作为系列的展览》(2017)等。