前山夏牧场 [图书] 豆瓣

9.2 (30 个评分)

作者:

李娟

中信出版集团

2017

- 7

“羊群在一整面山坡上弥漫开来,沿着平行着布满坡体的上百条弧线(那就是羊道)有序前行,丝丝入扣。”

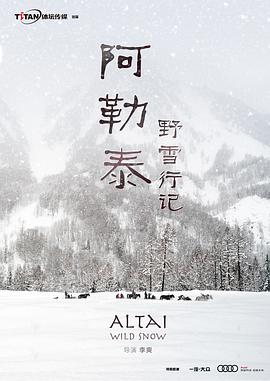

新疆北部游牧地区的哈萨克牧民大约是这个世界上最后一支最为纯正的游牧民族了。羊道,是哈萨克牧民生命中必经的道路,是大自然给他们安排的艰辛壮阔的迁徙之路。他们盛装跋涉在祖先的道路上,完成自己的一生,青春、衰老、贫穷、爱情……他们是真正的“在路上”。

“羊道”三部曲记录了李娟跟随哈萨克族的扎克拜妈妈一家,历经寒暑,在粗犷苍茫的新疆阿勒泰山区游牧生活的日子。哈萨克族逐水草而居的草原生活在此得以呈现,在自然的静穆与残酷面前,这个游牧民族所展现出的淡然、坚韧与智慧,让宇宙里每一个渺小的生命都显得如此独特。

【编辑推荐】

飞于山河之上,隐于草芥之中。这一次,李娟带着全新的自己和的神秘亲笔信呼啸而来,翻开书,看马陷落沼泽,心流浪天堂,打开耳朵听牧草在合唱。

茅盾文学奖、人民文学奖、朱自清散文奖得主,经典之作羊道系列最新版。阅读远在世界边缘的游牧民族的真实生活,领略他们深深根植大地、与自然紧密相依的生存环境和生活态度,了解他们的艰辛、他们所面对的残酷的自然和他们的乐观,探寻人生的意义和生命的本质。随书附赠有声书,扫描二维码即可收听。李敬泽、梁文道、柴静、王安忆赞赏推荐。

新疆北部游牧地区的哈萨克牧民大约是这个世界上最后一支最为纯正的游牧民族了。羊道,是哈萨克牧民生命中必经的道路,是大自然给他们安排的艰辛壮阔的迁徙之路。他们盛装跋涉在祖先的道路上,完成自己的一生,青春、衰老、贫穷、爱情……他们是真正的“在路上”。

“羊道”三部曲记录了李娟跟随哈萨克族的扎克拜妈妈一家,历经寒暑,在粗犷苍茫的新疆阿勒泰山区游牧生活的日子。哈萨克族逐水草而居的草原生活在此得以呈现,在自然的静穆与残酷面前,这个游牧民族所展现出的淡然、坚韧与智慧,让宇宙里每一个渺小的生命都显得如此独特。

【编辑推荐】

飞于山河之上,隐于草芥之中。这一次,李娟带着全新的自己和的神秘亲笔信呼啸而来,翻开书,看马陷落沼泽,心流浪天堂,打开耳朵听牧草在合唱。

茅盾文学奖、人民文学奖、朱自清散文奖得主,经典之作羊道系列最新版。阅读远在世界边缘的游牧民族的真实生活,领略他们深深根植大地、与自然紧密相依的生存环境和生活态度,了解他们的艰辛、他们所面对的残酷的自然和他们的乐观,探寻人生的意义和生命的本质。随书附赠有声书,扫描二维码即可收听。李敬泽、梁文道、柴静、王安忆赞赏推荐。